HISTOIRE SAINTE DU CANADA

LA CONFÉDÉRATION

un nouveau régime pour le meilleur ou pour le pire

LE précédent chapitre a permis d’évoquer le contexte économique préparatoire à la Confédération, l’échec de la tentative d’assimilation du Canada français par le régime de l’Union et l’évolution politique de celle-ci. Il reste maintenant à étudier le mécanisme politique et le rapport de forces qui ont conduit finalement à une entente constitutionnelle, en ont déterminé le contenu et, pour une bonne part, l’évolution du Canada moderne.

L’ÉVOLUTION DES PARTIS

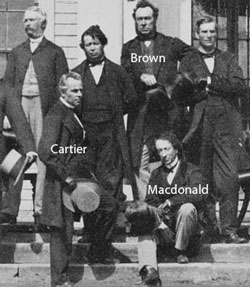

L’alliance des réformistes du Haut et du Bas-Canada s’était très vite effritée dès que le gouvernement fut déclaré responsable devant la Chambre. Après la retraite politique de leurs chefs, Lafontaine et Baldwin, en 1851, une double évolution des partis dans le Haut et le Bas-Canada s’opère mais en sens inverse. Au Bas-Canada, la réaction catholique de Montréal gagnant rapidement toute la population, les députés se doivent d’adopter les préoccupations de leurs électeurs sur la défense de la religion dans les écoles, la protection de la race face à l’immigration et le respect des institutions contre l’annexionnisme ; c’est ce qu’on appelle le conservatisme. À partir de 1857, le chef de ce parti, le parti Bleu, est George-Étienne Cartier, un avocat prospère de Montréal, ancien Patriote membre des Fils de la Liberté. Grand propriétaire foncier, il considère la propriété comme le signe extérieur des vertus nécessaires “ à la bourgeoisie, l’élément qui doit gouverner le monde ”. Sa vie privée n’est guère édifiante, et s’il est attaché aux institutions catholiques c’est essentiellement pour leur rôle social bienfaisant.

Or, c’est justement cette emprise sociale de l’Église que rejette le Parti libéral qui se radicalise à partir de 1848 sous la gouverne d’Antoine-Aimé Dorion et d’Antoine Dessaules. Ses membres sont surnommés les Rouges à cause de leur sympathie pour les mouvements révolutionnaires européens qui brandissent le drapeau rouge. Comme journaux, le Parti libéral contrôle L’Avenir et Le Patriote, mais c’est par l’Institut canadien où il répand les idées maçonniques sous couvert de littérature, qu’il entre en lutte ouverte contre l’Église représentée par Mgr Bourget. Le saint évêque de Montréal n’hésite pas à le condamner fermement ; il limite ainsi considérablement son audience. Il faudra la mécanique électorale – il est le parti d’opposition, démagogiquement nationaliste – puis la division du clergé, pour y regrouper une bonne partie du pays légal avec une influence disproportionnée au peu d’audience de son idéologie dans le pays réel.

Dans le Haut-Canada, les anciens tories fortement opposés à toute annexion aux États-Unis, se sont alliés aux réformistes modérés de Baldwin pour former le Parti conservateur dont le chef est John-Alexander Macdonald, un avocat presbytérien d’origine écossaise qui rêve d’une province canadienne continentale “ d’une mer à l’autre ”. Fin politique, Macdonald comprend que son dessein suppose l’entente avec les Canadiens français catholiques : au 1856, il note déjà : « Si les Canadiens français deviennent moins nombreux et plus faibles, ils seront plus unis. Par un phénomène d’autodéfense, ils agiront comme un seul homme et détiendront la balance du pouvoir. » Ses opposants sont les Clear Grits (ce qui signifie “ de grès très pur ”, car ils se veulent courageux et sans compromission), la version anglophone de nos Rouges. Très anti-catholiques, ils sont opposés « à la domination d’une race étrangère et d’une religion qui n’est pas celle de l’empire ».

Sous la direction du bouillant George Brown, ils revendiquent l’introduction au Parlement d’une représentation proportionnelle à la population ; on comprend dans quelle intention puisque les Anglo-protestants sont maintenant plus nombreux dans l’Union que les Franco-catholiques. Même si l’audience des Rouges est encore négligeable à cette époque, la situation devient donc tragique pour les catholiques du Bas-Canada puisque celle des Grits ne cesse de s’accroître au Haut-Canada. Ils doivent trouver un moyen de s’opposer démocratiquement à cette montée de fanatisme chez les Anglo-protestants qui seraient majoritaires à la Chambre, dès que la règle constitutionnelle imposant le même nombre de députés au Haut et au Bas-Canada serait abolie.

L’ALLIANCE CONSERVATRICE

L’alliance proposée par Macdonald qui s’engage à bloquer les revendications des Grits paraît aux politiciens canadiens français la solution providentielle, disons plutôt la seule solution démocratique, tandis que Macdonald y gagne de rester au pouvoir, quoique minoritaire dans sa colonie. Cependant, une telle alliance n’en demeure pas moins contre nature – les électeurs tories sont tout aussi protestants anti-papistes que les grits – et nous ne tarderons pas à en voir les funestes conséquences.

En attendant, c’est sous l’égide de cette alliance plus instable qu’il n’y paraît de prime abord, que l’Union va s’acheminer vers la Confédération.

L’entente Macdonald-Cartier se fonde aussi sur un programme de grands travaux publics afin de faciliter les échanges commerciaux en toute saison, clef du développement économique de la colonie. En fait, il s’agit principalement de favoriser la construction d’un réseau de chemin de fer, surtout en engageant la garantie de l’État pour attirer les investisseurs, presque tous britanniques, car le besoin de capitaux est énorme, bien au-delà des capacités de la colonie. Les hommes politiques sont aussi administrateurs des compagnies, ce qui leur permet d’influencer le tracé du réseau en fonction de leurs intérêts électoraux. Cartier, par exemple, qui est un membre dirigeant du Grand Tronc, favorise Montréal au détriment de Québec en bloquant systématiquement le développement des projets sur la rive nord entre les deux villes. Pour financer les travaux publics, le gouvernement adopte aussi une politique protectionniste puisque les droits de douane représentent 70 % des revenus publics.

Mais Brown est un ardent partisan du libre-échange, ce qui lui rallie les suffrages des producteurs agricoles de l’Ouest qui vendent leur production aux États-Unis. Il est aussi un admirateur passionné des institutions britanniques, voilà de quoi toucher les électeurs loyalistes. Il milite pour l’abolition des réserves du clergé qui octroyaient le septième des terres cultivables à l’Église anglicane, voilà de quoi attirer les voix des autres sectes protestantes. Enfin, son hostilité implacable au catholicisme lui assure les bonnes grâces des orangistes. C’est donc avec un succès de plus en plus évident à la fin de la décennie de 1850, que Brown se déchaîne contre ce qu’il appelle la domination française à la Chambre ; c’est déjà le French Power ! Les jours au pouvoir de l’alliance des Tories et des Bleus sont comptés, et avec eux la protection des libertés catholiques. L’avenir est sombre.

C’est ce qui explique qu’au Bas-Canada, dès 1857, certains comme Jean-Charles Chapais lancent l’idée d’un État fédéral où le caractère distinct des Canadiens français relèverait des compétences provinciales ; dans ce cas, rien ne s’opposerait plus à accorder à Brown la représentation proportionnelle pour le Parlement fédéral. L’idée fait long feu parce que les Grits, voyant à portée de la main leur victoire totale contre les papistes, font la sourde oreille.

UNE RÉACTION NATIONALE

C’est bien la tension avec les États-Unis qui détermine les dirigeants des colonies britanniques à progresser plus rapidement dans la voie d’une union fédérative, seule solution envisageable pour unir les colonies britanniques d’Amérique du Nord. En 1861, la guerre de Sécession qui vient d’éclater chez nos voisins entre les États du Nord et ceux du Sud entraîne accessoirement une détérioration des relations entre les États du Nord et l’Angleterre accusée de soutenir activement les Sudistes. Les Nordistes envisagent donc d’envahir les possessions anglaises d’Amérique du Nord pour punir cette ingérence et compenser une éventuelle perte des États du Sud.

Face au péril, l’Angleterre commence par envoyer à grands frais un renfort de 15 000 soldats au Canada. Mais elle les retire l’année suivante, demandant à ses colonies de se défendre elles-mêmes. Londres, en effet, se désintéresse de plus en plus de ses possessions américaines qui ne lui rapportent plus rien ; certains hommes politiques comme Gladstone parlent même de les céder aux États-Unis. Cette perspective choque tout ce que les colonies comptent d’ennemis des États-Unis, en particulier au Canada : nos catholiques francophones, les tories et même les grits qui ont, ne l’oublions pas, du sang de Loyalistes dans les veines ! Mais que peuvent faire de petites colonies isolées dont les gouvernements sont perpétuellement renversés ?

Par exemple, le gouvernement Cartier-Macdonald dépose un projet de loi en 1862 organisant une milice de 50 000 hommes, nécessaire à la défense du pays ; pourtant, l’opposition libérale trouve le projet trop dispendieux, elle renverse le gouvernement conservateur en réussissant à cristalliser le mécontentement de certains députés. L’influence de Brown n’en est que plus grande... Tout laisse penser que la prochaine législature de l’Union votera la représentation parlementaire proportionnelle à la population, ce sera le triomphe des Grits, la défaite assurée des catholiques et de leurs alliés.

Or, le 22 juin 1864, Brown fait une volte-face inespérée : il va serrer la main de ses adversaires politiques et se dit prêt à collaborer à un gouvernement d’union nationale dont le mandat principal serait de transformer la constitution du Canada-Uni en une fédération. Évidemment, il réclame pour le futur parlement central une députation proportionnelle à la population, mais il laisserait à chaque province son propre gouvernement pour ses affaires internes.

On devine l’empressement avec lequel Macdonald et George-Étienne Cartier acceptent l’offre de Brown qui est pour eux la solution rêvée à la crise politique canadienne. Puisque seuls les Rouges demeurent en dehors de l’Alliance, le gouvernement jouira d’une confortable majorité. Cependant, Macdonald et Cartier perçoivent bien les réticences de leurs électorats pour une alliance avec celui qui était hier encore un ennemi fanatique ; pour mieux la faire accepter, Brown consent à ce que son parti ne participe pas au gouvernement ! Fait exceptionnel dans les annales parlementaires : une coalition nationale parlementaire soutient un gouvernement strictement conservateur...

Il n’en demeure pas moins que certains Canadiens français, dont Mgr Bourget, restent prudents : ils se réjouissent de la volte-face de Brown qui sauve in extremis le Canada français de l’assimilation forcée, mais ils n’en oublient pas moins son fanatisme anti-papiste. La représentation parlementaire proportionnelle ne cesse pas de les inquiéter : quelle serait la politique d’un gouvernement fédéral anti-papiste ? Rien donc n’est joué d’avance, tout dépendra des négociations qui détermineront en particulier les compétences législatives du fédéral et du provincial et les moyens de faire respecter cette répartition. Tout dépendra surtout de la volonté politique d’utiliser dans l’avenir les garanties constitutionnelles reconnues. Ces plus clairvoyants des Canadiens français ont bien raison de ne pas trop s’enthousiasmer pour une entente que d’autres portent trop vite aux nues du moment qu’elle semble leur garantir un confortable fauteuil à la Chambre et à la table du Cabinet.

Dans les colonies de l’Atlantique, les hommes d’affaires ont relancé l’idée d’une fédération des Maritimes en agitant eux aussi le spectre d’une invasion états-unienne, mais leur véritable but est cependant d’encourager leur développement économique. L’idée fait son chemin chez nos voisins, et en juillet 1864 on apprend qu’une conférence est convoquée à ce sujet à Charlottetown en septembre. Les Canadiens s’y invitent comme observateurs et s’y préparent.

Conférence de Charlottetown (Î.-P.-É.)

Les premiers contacts dévoilent les intentions divergentes des uns et des autres. Macdonald préconise un pouvoir central fort. On sent chez lui que les pouvoirs annexes qu’il est prêt à concéder aux provinces n’existent que comme un pis-aller pour rallier à la grande cause d’une colonie britannique d’un océan à l’autre, ceux qui restent trop attachés aux particularismes locaux, notamment ces catholiques de Canadiens français. Galt, lui, envisage un grand ensemble commercial capable de rivaliser avec le voisin du sud tout en commerçant avec lui avec profit. Brown lui, ne démord pas de sa représentation proportionnelle, mais avec Macdonald il conçoit déjà l’expansion vers l’Ouest comme une course où il faut prendre les Américains de vitesse. Tupper, l’homme le plus influent de la Nouvelle-Écosse, n’est vraiment favorable à une union fédérative que si elle absorbe la dette des Maritimes et met fin à leur isolement commercial en les reliant aux réseaux ferroviaires. Cartier, quant à lui, est censé défendre les intérêts de ses compatriotes, mais à examiner les choses de près, on s’aperçoit que le développement du Grand Tronc dont il est l’avocat, lui tient encore plus à cœur.

En résumé, le nationalisme de Brown s’acoquine avec celui de Macdonald, l’intérêt politique de Macdonald rencontre celui de Cartier dont les chemins de fer intéressent Tupper qui rêve d’échanges économiques comme Galt : la Confédération canadienne, c’est d’abord cela ! Ce sera une négociation entre responsables politiques et économiques hors de toutes les règles démocratiques, les affaires et les combinaisons politiques sont des choses trop sérieuses pour en confier l’issue aux élections ! Face à l’expansionnisme états-unien, le nationalisme canadien commande et l’intérêt économique des colonies britanniques d’Amérique du Nord l’exige.

LES CONFÉRENCES DE CHARLOTTETOWN ET DE QUÉBEC

Le 1er septembre 1864, les représentants de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard se réunissent à Charlottetown pour discuter la possibilité d’une fédération des Maritimes. Mais les délégués du Canada-Uni officiellement présents à titre d’observateurs, mieux préparés, n’ont pas de mal à dominer les débats. Ils font intégrer le projet initial des Maritimes dans une fédération de toutes les colonies britanniques d’Amérique du Nord, dont les modalités restent à discuter.

Le 10 octobre suivant, 33 représentants du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, se retrouvent à Québec. Ils sont d’accord sur un point : ils veulent « une Constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. » Le gouverneur aura donc, au nom du roi d’Angleterre, un droit de désaveu d’une loi qui irait contre les intérêts de l’Empire. Il n’est pas question d’indépendance : « L’indépendance des provinces de l’Amérique du Nord britannique serait le plus grand malheur qui pourrait leur arriver, dit le ministre canadien français Langevin. Ce serait les mettre à la merci de leurs voisins et les jeter dans leurs bras. L’indépendance est donc hors de question pour le moment. » Le point le plus important pour l’avenir est celui de la répartition des compétences entre le pouvoir central fédéral et les provinces. On adopte le principe selon lequel le fédéral est compétent pour tout ce qui concerne l’intérêt général, les provinces gardent l’éducation, la justice, les ressources naturelles. Mais on sent bien qu’il ne s’agit là que de concessions, l’accent est mis sur le nouvel État fédéral. On discute aussi de la structure financière du nouvel État et de la construction d’un chemin de fer intercolonial. Finalement, les 72 résolutions de Québec sont rédigées pour être soumises au Parlement de chacune des colonies puis au gouvernement de Londres. Il n’est pas question de consultation populaire.

UNE NÉGOCIATION MANQUÉE

Le moins que l’on puisse dire est que les textes manquent souvent de clarté et sont parfois peu cohérents. À l’évidence, ils sont le résultat de compromis dont la délégation canadienne-française n’a pas su envisager les conséquences à long terme, peut-être faute d’y avoir réfléchi auparavant et de s’en être suffisamment préoccupée. Pourtant, le Bas-Canada avait un poids considérable pendant les négociations : aucune fédération n’était viable sans son accord, ce qui n’était pas le cas de Terre-Neuve ou de l’Île-du-Prince-Édouard, et même du Nouveau-Brunswick. Nos délégués, liés plutôt qu’alliés à ceux du Haut-Canada, n’ont pas su tirer suffisamment avantage de la situation.

Que de conflits futurs auraient été évités si George-Étienne Cartier avait eu la stature d’un défenseur du catholicisme francophone, au lieu de celle d’un avocat de compagnie de chemin de fer et d’un habile politicien ! Quand on songe, par exemple, que les commissions scolaires confessionnelles ne sont protégées que dans la mesure où elles sont reconnues par la loi de 1867 ; aucune perspective pour les développements à venir. Rien d’efficace n’est prévu pour protéger les droits religieux, scolaires, culturels et sociaux des Canadiens français et des catholiques dans l’ensemble du pays. Aucune procédure simple de déclaration de nullité des lois contrevenant aux principes constitutionnels n’est également envisagée ! Certes, des mécanismes juridiques existent pour pallier les injustices d’une législation provinciale contre une minorité, comme l’appel au gouverneur général ou les lois réparatrices du parlement fédéral ; mais leur recours implique une volonté politique forte... qui fait déjà défaut aux négociateurs pour exiger d’intangibles garanties constitutionnelles ! D’autre part, il est évident que la majorité au fédéral sera anglo-protestante, et c’est pourtant au gouvernement fédéral que sont confiées les armes les plus efficaces pour défendre la minorité catholique contre les gouvernements provinciaux !

Vraiment, on ne peut s’empêcher de penser que les catholiques ont perdu là une belle occasion d’effacer tranquillement les conséquences politiques de la Conquête. Nous ne nous en étonnons cependant pas outre mesure : nous avons dit que Cartier avait une religion très superficielle, et quant aux autres pères canadiens français, comme le très catholique Langevin, ils sont déjà prisonniers des nécessités de leurs alliances politiques.

Notons-le bien, car c’est la leçon essentielle de l’étude de cette période de notre histoire : nous n’avions certes pas à attendre de cadeau des anglo-protestants lors des négociations du pacte fédératif, mais la confiance abusive de nos démocrates francophones dans les vertus du système politique britannique, et les intérêts de leurs partis ont sérieusement hypothéqué l’avenir. La Confédération en soi était une chance de salut inouïe pour les catholiques francophones à l’échelle même de tout le futur État, encore aurait-il fallu qu’ils ne soient pas déjà si démocrates. Il leur a suffi de se voir reconnaître une Province où ils étaient libres de légiférer dans un domaine réservé, sûrs d’y avoir la majorité au gouvernement, ils ont accepté pour la minorité anglo-protestante du Québec une protection juridique qu’ils n’ont même pas exigée pour les minorités francophones des autres provinces ! « Le rôle, le destin, la mission de la province de Québec seraient d’être et de rester un foyer de catholicisme et de civilisation française en Amérique du Nord ». Un foyer certes, mais qui ne tardera pas à être soigneusement isolé du reste du continent...

Aucun homme politique de l’époque n’a vu que la nécessité des alliances partisanes pour les élections fédérales obligerait les députés du Québec à faire la sourde oreille aux revendications de leurs compatriotes des Maritimes, de l’Ontario et bientôt de l’Ouest. Personne non plus n’a alors compris que cet esprit de compromission s’introduirait au sein même de la Province de Québec, faute d’une distinction entre partis politiques fédéraux et partis provinciaux. Les textes peuvent bien reconnaître aux Canadiens français une liberté totale de légiférer pour faire de leur province un modèle de chrétienté, les alliances électorales les en empêcheront, comme nous le verrons dans les prochains chapitres. Car commence la triste histoire d’un Canada français catholique livré à son pire ennemi : la démocratie parlementaire. Dès le commencement, le nouveau régime qui aurait pu être la protection la plus efficace du Canada français en attendant des jours meilleurs, est sapé par l’aveuglement du sens du bien commun que provoque la passion démocratique, même chez les meilleurs catholiques.

UNE VÉRITÉ HISTORIQUE POUR AUJOURD’HUI

Insistons, car la compréhension de ce chapitre important de notre histoire est déterminante pour notre avenir. Si vous expliquez l’échec actuellement patent de la confédération, comme étant un effet prévisible de la francophobie de nos compatriotes anglophones, la solution à tous nos maux sera de faire vivre démocratiquement la Province du Québec indépendamment des autres. Mais si la cause de l’échec se situe dès les commencements dans les funestes effets de la démocratie, l’indépendance du Québec, d’un Québec démocratique ne résoudra rien. Au contraire, comme il est démontré par ailleurs que la démocratie proclamant la souveraineté populaire est par nature anti-catholique et qu’elle conduit toujours les nations à la mort, ce serait un remède pire que le mal.

La solution véritable pour le Canada français, dans la mesure où il n’a pas la liberté de se dégager du système démocratique parlementaire, est donc de réclamer pour se défendre une stricte application de la Constitution, et en même temps de renoncer à jouer un rôle de premier plan au fédéral. Cela peut paraître paradoxal, et pourtant plus d’un siècle d’histoire démontre qu’un pouvoir provincial fort sera toujours la garantie du poids électoral du Québec, et donc... de la clef des élections fédérales. Notre système électoral majoritaire à un tour favorisant le bipartisme est un auxiliaire d’un Canada français catholique regroupé derrière ses chefs religieux et politiques. Les principes de mathématiques électorales nous l’expliquent : la victoire électorale d’un des partis fédéraux sur l’autre dépendrait le plus souvent du vote de la province de Québec. Même dominés par les anglophones, les partis fédéraux seraient donc obligés de séduire le vote québécois pour s’installer au 24, Sussex ou y demeurer. Comme Brown, tout fanatique qu’il était en 1864, fut dans l’obligation de faire des concessions au Canada français pour obtenir une union politique capable de faire face au péril américain et s’étendre vers l’Ouest. Ne rêvons pas, et pourtant c’est bien là le seul moyen humain d’échapper à la mort de notre nation par empoisonnement démocratique. Fin de la parenthèse, et revenons en 1864.

VERS LE DÉSENCHANTEMENT

La plupart des évêques appuient avec chaleur le projet de Confédération. L’évêque de Saint-Hyacinthe, Mgr Charles La Rocque, y voit « la position la plus belle et la plus pleine d’avenir dont nous ayons joui depuis que nous sommes devenus sujets britanniques », et Mgr Laflèche, alors coadjuteur de l’évêque de Trois-Rivières, regarde la Confédération comme « la planche de salut qui peut régler la situation troublée du pays et éviter que le Bas-Canada ne tombe sous la domination du Haut-Canada. » Chaque évêque publie un mandement pour renseigner ses diocésains sur le nouveau régime. À Rimouski, Mgr Jean Langevin, le frère du ministre Hector Langevin qui a participé aux négociations de Charlottetown et de Québec, recommande « la Constitution qui a été amenée providentiellement par une suite de circonstances tout à fait exceptionnelles. » Seul, Mgr Bourget ne lui accorde qu’une adhésion mitigée ; sa confiance envers nos politiciens est limitée, il voudrait qu’ils se méfient davantage de leurs partenaires anglo-protestants, à commencer par Brown « qui a toujours travaillé à couvrir de boue le catholicisme dont il s’est toujours montré un ennemi furibond. » Toutefois, après la proclamation royale de la Confédération, l’évêque de Montréal s’y rallie comme « à la forme de gouvernement légitime pour le pays. »

La nouvelle Constitution entre en vigueur le 1er juillet 1867 sans avoir été soumise à l’approbation populaire et malgré la défection de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard. La première élection aura lieu pour désigner à la fois les députés du nouveau parlement fédéral et les députés provinciaux ; elle prend donc nécessairement un peu l’allure d’un plébiscite pour ou contre le nouveau régime dont le Parti conservateur de Macdonald et Cartier se présente comme le grand artisan. Il l’emporte haut la main (131 sièges sur 181), surtout en Ontario et dans la Province de Québec. Mais dans les Maritimes, ce sont les adversaires de la nouvelle constitution qui gagnent les élections, si nettement que Londres et le nouveau gouvernement fédéral doivent promettre une augmentation des subsides pour empêcher la sécession de la Nouvelle-Écosse.

Toutefois, même l’enthousiasme des Canadiens pour le nouveau régime, là où il existe, sera de courte durée. « On pensait que la Confédération devait produire partout l’harmonie ; les divisions politiques et les haines de parti devaient cesser. Malheureusement, il n’en est pas ainsi », se plaint le rédacteur du Canadien. Au plan fédéral, la grande coalition n’a pas survécu à la réalisation de son mandat, Brown a repris la tête du parti des Grits systématiquement opposé au Parti conservateur. On en vient au point où Macdonald doit s’entendre en grand secret avec les journalistes pour qu’ils diffusent de fausses nouvelles ; tout en croyant le contredire, Brown adopte ainsi le même parti que Macdonald... !

À cela s’ajoutent les luttes partisanes au niveau des provinces. En Ontario, Brown mène aussi l’opposition à la coalition conservatrice, mais en vain jusqu’en 1872, date à laquelle les Grits devenus les Libéraux sous la direction d’Olivier Mowat, prennent les rênes du pouvoir à Toronto pour ne plus les lâcher avant longtemps. Au Québec, Cartier allié aux hommes d’affaires montréalais s’associe aux protestants pour empêcher que le premier gouvernement de la Province soit mené par M. Cauchon qu’on juge trop catholique et trop favorable aux intérêts de la vieille capitale. Cartier impose à sa place un de ses amis, P.-O. Chauveau, qui reçoit l’aval des anglo-protestants à cause de la tiédeur de son ultramontanisme.

LE PREMIER GOUVERNEMENT MACDONALD

Macdonald forme le premier gouvernement fédéral en dosant soigneusement la représentation de chaque province. Cartier, conservateur officiellement catholique représente surtout la Haute-finance de Montréal, et reçoit le ministère de la défense et de la milice. Deux autres francophones entrent au Cabinet, J.-Ch. Chapais et Hector Langevin dont nous aurons à reparler : sa dérive illustrera le dilemme des catholiques alliés politiques des protestants. Galt représente les anglo-protestants de la province de Québec. L’Ontario a cinq ministres et les Maritimes en ont chacune deux.

La première tâche du gouvernement est de négocier l’acquisition de tous les territoires compris entre l’Ontario et les Rocheuses, qui appartiennent à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Le temps presse, car les États-Unis qui viennent d’acheter, en 1867, l’Alaska à la Russie, convoitent eux aussi ces territoires. À Londres, Cartier et McDougall bénéficiant de l’appui du gouvernement, mènent à bien les négociations. La Compagnie cède pour un million et demi de dollars, deux millions de milles carrés (environ cinq millions de km2) en se réservant cependant les territoires entourant les postes de traite, soit le vingtième des terres arables. On ne s’étonnera plus que personne n’ait en alors le souci de protéger les droits des 75000 habitants de ces régions, métis, blancs, indiens et esquimaux.

LE SACRIFICE DES FRANCO-CATHOLIQUES SUR

L’AUTEL DE LA DÉMOCRATIE

Le gouvernement fédéral envoie ses fonctionnaires et des arpenteurs sur place prendre possession des terrains. Dans le secteur de la Rivière-Rouge qui est le berceau de la colonisation et de la mission de ces territoires, ils redistribuent les terres sans tenir compte des 10 000 Métis déjà établis. Un mouvement d’opposition s’organise, Louis Riel en prend la tête. Les Métis occupent Fort-Garry et fondent un gouvernement provisoire dans le but de négocier leur entrée dans la Confédération et de faire respecter leurs droits acquis. Faute de moyens pour imposer ses décisions arbitraires, le gouvernement fédéral est dans l’obligation de négocier. Malheureusement, à ce moment-là des Métis tuent un anglophone orangiste au cours d’une échauffourée. C’est aussitôt un tollé dans tout l’Ontario. Pour apaiser une situation qui ne peut que profiter à ses adversaires politiques, Macdonald fait revenir d’urgence de Rome où il participait au Concile Vatican I, l’évêque oblat de Saint-Boniface, Mgr Taché, que les Métis considèrent comme leur père. En peu de temps, les missionnaires oblats pacifient la région et arrachent au gouvernement Macdonald la reconnaissance officielle des droits des Métis. Leur territoire devient la Province du Manitoba à qui on accorde en matière de foi et de langue un statut semblable à celui de la Province de Québec. Tous les métis rebelles sont amnistiés.

Cependant, les anglo-protestants qui émigrent de l’Ontario ne veulent à aucun prix s’établir au milieu d’une société francophone et catholique ; les menaces, les spoliations et les incidents se multiplient. Macdonald n’a aucun scrupule de conscience à céder à la pression de son électorat et oublie ses promesses, ce qui finira par provoquer le second soulèvement des Métis, celui de 1885, dont nous verrons les funestes conséquences. Mais, pour le moment, contentons-nous de remarquer une fois de plus l’apathie des hommes politiques francophones lorsqu’il s’agit de défendre leurs compatriotes de l’Ouest et le travail remarquable des missionnaires oblats.

La même désolante constatation s’impose à propos de l’affaire des écoles séparées du Nouveau-Brunswick. Le nouveau gouvernement de la province décide de n’accorder ses subventions qu’aux seules écoles non confessionnelles. Comme la nouvelle constitution prévoit que les droits acquis des minorités ne pourront pas être supprimés par un gouvernement provincial, les catholiques font appel à Macdonald pour que le fédéral impose une loi réparatrice. Macdonald se dérobe arguant que l’intérêt général du pays n’est pas en jeu. Que vont faire les ministres canadiens français et les sénateurs dont la fonction principale était justement de préserver l’esprit de l’accord de 1867 ? Pour ne pas indisposer leur chef, garder l’unité du Parti conservateur indispensable à leur réélection, nos politiciens sont obligés de sacrifier les intérêts de leurs coreligionnaires. Une argutie juridique leur permet de couvrir leur lâcheté : la constitution prévoit la sauvegarde des écoles confessionnelles reconnues par la loi. Or, les écoles séparées du Nouveau-Brunswick, quoique subventionnées auparavant par le gouvernement de la colonie, n’ont jamais été reconnues par une loi spécifique... Ouf, on peut trahir au nom du Droit !

Un précédent fâcheux vient d’être posé. À partir de ce jour, le Sénat canadien n’est plus qu’une chambre d’enregistrement dénuée de tout pouvoir réel, et l’avenir des écoles confessionnelles est compromis d’une mer à l’autre sauf dans la province de Québec. Macdonald a eu finalement raison : l’intérêt général du pays n’était pas en jeu, entendez l’intérêt général du pays... protestant ! Il fallait s’y attendre, mais, avant de s’indigner de la première d’une longue série de trahisons d’Ottawa, remarquons encore une fois qu’elle n’a été rendue possible que par la lâcheté des Canadiens français démocrates. Les Anglais n’ont pas respecté la Constitution, nous les avons laissé faire parce que nous mettions au-dessus de tout la participation des Canadiens français au gouvernement fédéral. Pour les démocrates c’est la condition sine qua non pour que la démocratie soit bénéfique aux descendants des vaincus de 1760. Du moment qu’un ou plusieurs Canadiens français siègent au gouvernement fédéral, tout va donc bien dans le meilleur des mondes.

D’ailleurs, le 20 juillet 1871, la Colombie britannique ne vient-elle pas d’entrer à son tour dans la Confédération en échange de l’absorption de sa dette (énorme pour l’époque : plus d’un million de dollars pour 8700 habitants) et de la construction d’une ligne de chemin de fer de la côte pacifique au réseau canadien déjà existant. En 1873, l’Île-du-Prince-Édouard suit son exemple.

La Confédération est maintenant un pays à l’échelle du continent, bientôt doté d’une épine dorsale ferroviaire. Macdonald va pouvoir se livrer à son rêve d’unifier cet immense pays par les institutions britanniques. Du moins le croit-il.