Nouveautés sur le site

Les injustices subies par les Métis dans l’Ouest de la part des Orangistes et du gouvernement fédérale vont provoquer une seconde révolte. Riel est exécuté au terme d’un procès inique qui provoque la colère du Canada-français. C’est la fin de l’idéal d’un Canada unissant les deux peuples fondateurs. La récente publication d’une biographie de Louis Riel par Jean Meyer est une réhabilitation de son héros et de la nation métisse entraînés dans un combat perdu d’avance face à la puissance financière, politique et finalement militaire anglo-saxonne. L'œcuménisme protestant a pénétré l’Église par l’action de quelques hommes jusqu'à triompher pendant la révolution conciliaire. Agronome colonisateur, Joseph Laliberté fut une grande figure de la colonisation de l’Abitibi de 1935 à 1970. Son histoire retrace l’évolution de l’agriculture dans les régions éloignées du Québec. En fondant une société secrète, des franco-catholiques d’Ontario ont organisé un front commun pour la défense du Canada-français. Malgré d’indéniables réussites, par manque de doctrine l’Ordre n’a pu contrer la Révolution tranquille. Fondées par Alphonse Desjardins pour remédier à la pauvreté des Canadiens-français, les caisses populaires sont un système original de coopérative d’épargne-crédit. Voyons comment elles sont devenues un établissement bancaire presque comme les autres. En trente ans, le Québec a perdu une agriculture autosuffisante au profit d’une agriculture modernisée et spécialisée, soumise aux aléas du marché mondial. Comment expliquer la perte du contrôle de notre agriculture au profit des grandes entités capitalistes de l’agro-alimentaire ? Comprenant que l’assurance-vie est une « pompe à épargne » au profit du capitalisme américain, deux nationalistes fondent une compagnie au service du développement de l’économie canadienne-française qui finira par sacrifier son idéal sur l’autel du profit. Fondées en 1901 par Alphonse Desjardins pour remédier à la pauvreté des Canadiens-français, les caisses qui portent son nom sont un système original de coopératives paroissiales d’épargne-crédit. Après la crise de 1929, leur succès et le souci de se tailler une place de choix dans l’économie nord-américaine va conduire le successeur du fondateur à déconfessionnaliser l’institution et à la centraliser. Aujourd’hui, elles ne sont plus qu’une coopérative de façade, mais elles sont un puissant groupe centralisé, bancaire et d’assurances, un fleuron de l’économie canadienne. Le curé Hébert est un parfait exemple du clergé canadien-français du 19e siècle, toujours sur la brèche pour s’occuper du bien spirituel de nombreux fidèles, d’abord comme vicaire à Québec puis comme curé à Kamouraska. Là, constatant la pauvreté des familles nombreuses, il eut l’idée de les lancer à la colonisation des terres fertiles du Saguenay pour leur éviter d’émigrer aux États-Unis. Menée avec intelligence cette colonisation servira de modèle pour les extensions futures des terres cultivables de la Province. Elle sera aussi à l’origine du développement de l’enseignement agricole au Québec. En prônant la déconfessionnalisation des coopératives, le Père Lévesque savait bien qu’il enclenchait la sécularisation du Canada français. La réforme de l’enseignement public donnerait le coup mortel à la chrétienté canadienne-française, ouvrant la voie du multiculturalisme de Trudeau et donc à la disparition de notre nation. Vouloir y remédier sans revenir à la religion catholique est un leurre, comme le montre le parcours intellectuel et idéologique du sociologue Guy Rocher. Jeune dominicain épris de Liberté, Georges-Henri Lévesque, après des études de sociologie en Europe où il s’imbiba du progressisme, fonda à Québec la Faculté des sciences sociales qui sera le laboratoire de la Révolution tranquille. Mère Marie du Saint-Esprit (Délia Tétreault) n’est pas seulement la fondatrice en 1904 des Sœurs missionnaires de l’Immaculée Conception, on lui doit aussi d’avoir ravivé l’esprit missionnaire au pays, provoquant en 50 ans plus de cinq mille vocations. Quoiqu’acadien, Robichaud, par son dynamisme et l’intelligence de son programme, parvint à se faire élire Premier ministre du Nouveau-Brunswick. En 10 ans, il en fit une province modèle, bilingue, ayant rattrapé son retard économique. Les Acadiens subirent sans cesse l’emprise des Anglais de la côte Est. Après leur déportation de 1755, ils développent les régions pauvres des Maritimes et luttent pour la nomination d’un évêque francophone et la sauvegarde de leurs droits. La dévotion à saint Joseph s’implante au Canada avec l’arrivée du premier missionnaire, le Père Le Caron en mai 1615. C’est lui qui convaincra Champlain de consacrer au Chef de la Sainte Famille la colonie naissante en 1624. Depuis saint Joseph ne cesse de multiplier ses faveurs, tout particulièrement à l’Oratoire du Mont-Royal, son plus grand sanctuaire mondial. Arrivé en Alberta en 1909, Alexandre Mahé est représentatif de ces colons arrivés presque sans rien et qui vont réussir, mais non sans difficulté, à mettre en valeur leurs lots. Fervent catholique, doué d’une forte personnalité et d’un incontestable talent d’écrivain, il mit sa plume au service de la survivance canadienne-française dans l’Ouest. Malheureusement sa passion gaulliste lui fit perdre sa lucidité sur les évènements d’après-guerre et sur l’avenir de la minorité franco-catholique. Mgr Baudoux, archevêque de Saint-Boniface, est représentatif de la troisième génération des évêques franco-catholiques de l’Ouest canadien, celle qui va œuvrer à la survivance avant d’être désorientée par le Concile Vatican II. Une biographie de Mgr Olivier-Élzéar Mathieu vient de paraître. Elle nous permet d’apprécier le rôle de ce premier évêque canadien-français dans l’Ouest qui n’est pas Oblat de Marie Immaculée, qui n’avait même aucun lien avec l’Ouest avant sa nomination. Excellent évêque, mais de tendance libérale, il va contribuer indirectement à l'affaiblissement des Franco-canadiens. Après une enfance prédestinée, Catherine de Saint-Augustin entre à 12 ans chez les religieuses hospitalières chanoinesses de Saint-Augustin. En 1648, à 16 ans, elle est envoyée au petit hôpital de Québec où elle rayonne par ses qualités d’infirmière et ses vertus religieuses. Mais à partir de 1652, son âme est assaillie par de continuelles obsessions auxquelles elle résiste héroïquement. Favorisée de visions surnaturelles, elle s’offre en victime en 1658 au profit de l’Église de la Nouvelle-France. Quatre ans de Révolution tranquille laissent la province de Québec dans un état de troubles qui appelait une contre-révolution. Il n’en fut rien. Au contraire, celle-ci consolida son emprise grâce aux manœuvres de trois hommes politiques : René Lévesque, Robert Bourassa et Pierre-Eliott Trudeau. Apparemment opposés, la même volonté de détruire la chrétienté canadienne française les unissait et explique la continuité de leurs actions. Parcourir la vie et le combat de Mgr von Galen contre le nazisme nous permet de saisir la décadence de notre société, aujourd’hui favorable à 62 % à ce qui était considéré comme une abomination il y a soixante-dix ans, mais aussi celle de Église qui n’a plus le courage ou le moyen de s’y opposer. Notre société serait-elle devenue plus totalitaire que celle de l’Allemagne sous Hitler ? Après la révolution bolchévique en Russie, le Canada a voulu participer à la lutte des Russes blancs contre le nouveau pouvoir. Un corps expéditionnaire canadien de 4200 hommes a été envoyé à Vladivostok fin décembre 1918. Toutefois, nos gouvernements démocratiques vont rapidement abandonner leur aide, et les soldats seront rapatriés non sans avoir été contaminés par la propagande marxiste. Pierre Duchesne vient de consacrer une biographie à Guy Rocher, le premier de nos grands sociologues. Elle nous donne à suivre l’évolution d’un jeune garçon pieux, excellent élève d’un collège classique, qui, un quart de siècle plus tard, aura perdu la foi et œuvrera au sein de la Commission Parent à saborder l’enseignement public confessionnel au Québec. Dans une suite de conférences, nous avons survolé l’histoire de notre patrimoine artistique. Alors qu’à la fin du XIXe siècle notre architecture religieuse perd tout caractère propre, les arts plastiques s’enrichissent de belles œuvres originales. Des artistes canadiens-français produisent un art figuratif en harmonie avec la société québécoise, exprimant quelque chose de plus profond au-delà de la simple représentation du réel. Dans ce contexte culturel surgit soudainement l’art abstrait, véritable révolution culturelle qui annonce un bouleversement de la société canadienne. On ne peut faire l’histoire du nationalisme canadien-français sans s’arrêter sur l’attachante figure du frère Marie-Victorin. On le connaît encore aujourd’hui comme le créateur du Jardin botanique de Montréal, un des plus beaux du monde, on se souvient moins qu’il fut un des pères de l’Université de Montréal, et seuls les anciens n’ont pas oublié son action pédagogique et radiophonique qui firent de lui, entre les deux guerres, l’un des acteurs les plus convaincants du nationalisme canadien-français. Vie de sainte Marie de l’Incarnation, que le Sacré-Cœur a favorisée de grandes grâces mystiques pour la préparer à sa mission : la fondation d’une maison à Jésus et à Marie en Nouvelle-France pour faire de cette colonie un pays voué à son Divin Cœur. Loin de voir sa province comme la terre des Canadiens français à reconquérir sur l’envahisseur anglais, Duplessis la voyait comme une communauté historique à sauver et à faire prospérer. Vision réaliste, qui portait à l’union des forces – d’où le nom d'Union nationale, donné à son parti – et n’opposait pas indûment le nationalisme aux intérêts privés, ni le progrès économique aux traditions de notre peuple. Il intégrait en sa personne les aspirations légitimes des conservateurs, des nationalistes et des progressistes, comme les trois grandes voix d’un même patriotisme fondamental. Il voulait en définitive que la société demeure ouvertement chrétienne et soumise aux lois de l’Église. Vie du Père Pierre Henry (1904-1979), missionnaire dans le Grand Nord, se dévouant particulièrement auprès des Netjiliks qu’il convertit. Il souffrit beaucoup de la crise conciliaire et du déclin des missions. La petite Iroquoise, morte à 23 ans sur les rives du Saint-Laurent, canonisée le 21 octobre 2012, est un pur modèle de foi catholique, au point que le récit de sa vie, de sa mort et de ses innombrables miracles posthumes aurait de quoi arrêter les assauts des hérésies conciliaires, comme elle protégea la chrétienté naissante de Nouvelle-France des assauts des Iroquois. Alors qu’éclate le scandale des pensionnats autochtones, rejaillissant sur les communautés religieuses, il est important de se faire une idée précise de la politique gouvernementale qui a présidé à leur fondation. La thèse de James Daschuk dont les Presses de l’Université Laval viennent opportunément de publier la traduction française vient corroborer les thèses de Maureen Lux et de Mary-Ellen Kelm qui, dès les années 1990, expliquaient scientifiquement le déclin des populations autochtones par le racisme des colons et des politiques gouvernementales. Les missionnaires catholiques furent alors leurs seuls défenseurs. Le 7 janvier 1914 mourait la figure édifiante du juge Joseph Dubuc, catholique intégral. C’est en janvier 1870 que, répondant à l’appel de Mgr Taché, il se rendit au Manitoba pour défendre les droits des Métis et des Franco-catholiques malmenés par les politiques anglo-protestantes. La droiture de ses jugements et l’intégralité de sa foi sont à l’origine du proverbe manitobain : « honnête comme Dubuc. » Vie du Père Pierre-Joseph Marie Chaumonot (1611-1693), missionnaire jésuite en Nouvelle-France et instrument du salut des Hurons. Grand dévot de Notre-Dame de Lorette, son histoire est une illustration de la circumincessante charité et des merveilles opérées dans les âmes par la consécration à la Vierge Marie, notre Mère à tous, à jamais... Entre les nationalistes idéologues, tels Bourassa et Groulx, et les politiciens retors comme Georges-Étienne Cartier, Honoré Mercier et Wilfrid Laurier, Duplessis fut le premier homme politique à faire œuvre vraiment constructive, utile au Canada français catholique, avec lequel il se trouva en parfaite syntonie. Malheureusement, elle suscita une opposition idéologique. Avec le scandale des pensionnats autochtones qui a rejailli sur les communautés religieuses, il est important de se faire une idée précise de la politique gouvernementale qui a présidé à leur fondation. La thèse de James Daschuk vient corroborer les thèses de Maureen Lux et de Mary-Ellen Kelm qui, dès les années 1990, expliquaient scientifiquement le déclin des populations autochtones par le racisme des colons et des politiques gouvernementales. Les missionnaires catholiques furent alors leurs seuls défenseurs. Étude sur la vie de sainte Marguerite d'Youville. Après son retour au pouvoir, Duplessis va devoir affronter jusqu’à sa mort une vive opposition. On lui reproche surtout de faire le jeu des capitalistes, de n’être pas un véritable démocrate et de maintenir le Québec sous l’emprise d’une idéologie catholique rétrograde, empêchant son ouverture au monde. Après avoir brossé un tableau de ses réalisations, qui font objectivement de lui un de nos grands hommes d’État, il convient d’examiner cette triple critique afin, éventuellement, de reconnaître tout aussi objectivement des aspects négatifs à l’action de celui que les Québécois ont élu cinq fois Premier ministre, un record. Études sur l'Église du 19e siècle au Canada. Paul de Chomedey de Maisonneuve, fondateur et premier gouverneur de Ville-Marie (1641-1665), est sans doute l’une des plus belles figures de notre histoire sainte, mais les rares célébrations qui ont entouré le 4e centenaire de sa naissance ont occulté la part orthodromique qui fait toute la grandeur et la fécondité de son œuvre. Pire : l’inconcevable silence des célébrations du 375e anniversaire de Montréal sur sa personne demande réparation. Tâchons de combler cette lacune. Introduction de l'étude sur l’enseignement catholique au Québec avant 1960 et sur les causes de la réforme de 1964. En plein régime anglais, quelques paroisses des bords du Saint-Laurent furent gouvernées par une dizaine de prêtres français de première valeur. Le succès de leur apostolat fut tel que l’habitude se prit de dénommer cette région La Petite France. Ces ecclésiastiques, arrivés au pays entre 1791 et 1810, vont remplir pour l’Église canadienne française, un rôle providentiel trop souvent négligé. Il y a un siècle, avec la loi sur la conscription, le Canada entrait dans une crise politique majeure qui creusa un fossé entre les Québécois et le reste des Canadiens. Pourtant, au même moment, soldats canadiens francophones et anglophones mêlaient leur sang dans des combats héroïques, prenant ainsi peu à peu conscience de leur identité nationale. Étudions ce curieux phénomène d’un nationalisme s’affermissant sur un théâtre d’opérations étranger, tandis qu’il devient impossible sur son sol. Pour étudier la crise de l'enseignement au Québec qui s'est manifestée surtout après 1945, il est nécessaire de commencer par mieux connaître l'œuvre des Frères des Écoles chrétiennes qui furent les premiers à s'implanter sur les rives du Saint-Laurent. Vie de monseigneur Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal (1799 - 1885). Il fut l'artisan de la renaissance catholique et française au Canada, après la Conquête anglaise et la rébellion des Patriotes. Retraçons donc le combat de ce saint évêque en qui les Canadiens français, revenus à la foi et à l’enthousiasme conquérant de leurs pères, reconnaîtront un jour le plus grand peut-être d’entre eux. La victoire de Courcelette, le 16 septembre 1916, et d’autres, moins importantes, en octobre et en novembre, consolidèrent la réputation du corps d’armée canadien et de son commandant anglais, le général Byng, dont la tactique pour emporter les tranchées ennemies se révéla fort efficace, en même temps qu’économe en vies humaines. Au pays, les anglophones ne pouvaient plus considérer les Canadiens-français comme des lâches ou des traîtres. Il aurait donc été possible de favoriser une réconciliation des deux « peuples fondateurs ». Il n’en a rien été... Deuxième chapitre sur l'enseignement catholique au Québec dans lequel nous étudions l'œuvre des Clercs de Saint-Viateur et des Clercs de Sainte-Croix. Vie de monseigneur Louis-François Laflèche, évêque du diocèse de Trois-Rivières (1818 - 1898). Il donna sa vie au combat du catholicisme intégral contre le libéralisme qui pénétrait le clergé canadien. Cependant, au moment de l'élection de Léon XIII, il voit son diocèse divisé, l'archevêque libéral de Québec créé cardinal grâce à l'influence du gouvernement auprès du Pape... et lui, réduit à rien par les autorités de l'Église. C'était l'enterrement du catholicisme intégral. Les actes de Vatican II sont imprégnés de l’hérésie personnelle du pape Paul VI, une nouvelle théorie de la religion comme « Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle », en abrégé MASDU. Aujourd’hui le pape François la professe en disciple, stérilisant ses efforts de réforme de l’Église et l’empêchant d’écouter les demandes de Notre-Dame de Fatima.

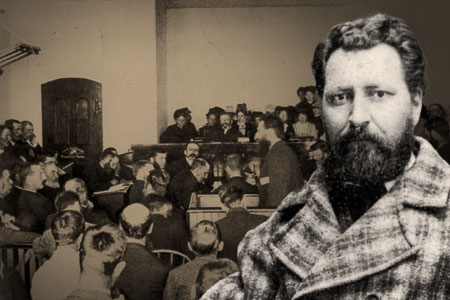

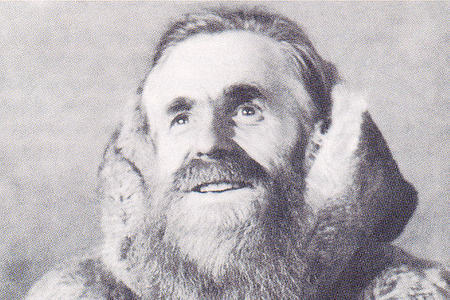

Louis Riel

2. La condamnation à mort du Canada-Français

Louis Riel

1. Le défenseur de l’ancien monde

Pour un retour à l’œcuménisme catholique

Est-ce à dire qu’il faille être contre l’œcuménisme ? Eh bien, non ! Notre Père explique qu'il y a un œcuménisme catholique que Vatican III définira et encouragera.

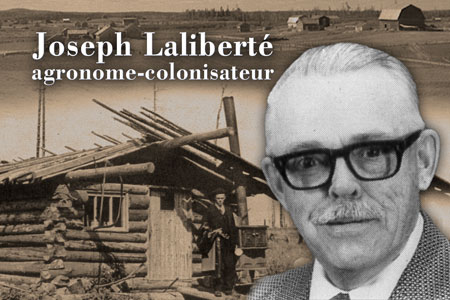

Joseph Laliberté, agronome colonisateur en Abitibi

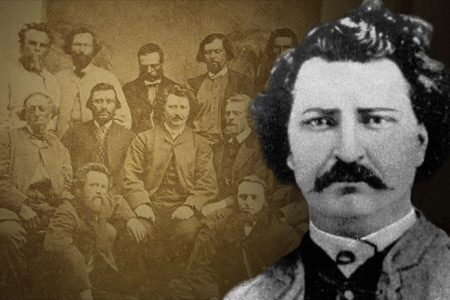

L’Ordre de Jacques Cartier

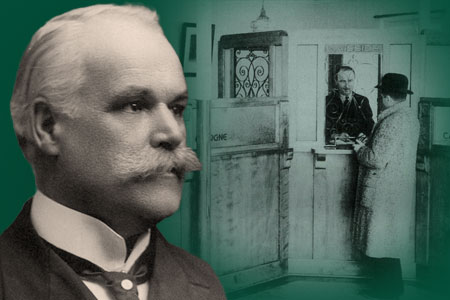

L’évolution du mouvement Desjardins

Le syndicalisme agricole au Québec

La Laurentienne

la tentation des grandeurs

L’évolution du mouvement Desjardins

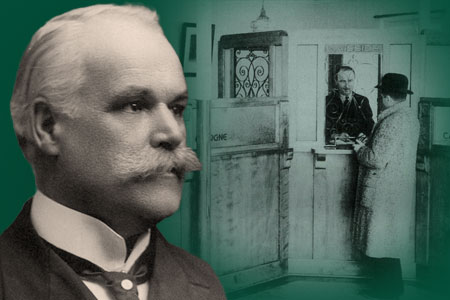

Le curé Hébert et la colonisation

du Saguenay et du Lac Saint-Jean

La déconfessionnalisation du Québec

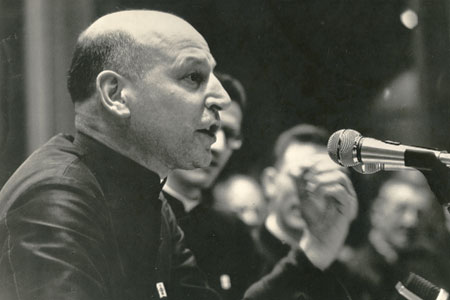

Le Père Georges-Henri Lévesque o. p.

Le père de la révolution tranquille

Mère Marie du Saint-Esprit

à l’origine de l’élan missionnaire du Canada français

L’acadien Louis Robichaud

premier ministre du Nouveau-Brunswick

une victoire sans lendemain

La survivance de l’Acadie

Saint Joseph, patron du Canada

De la Bretagne aux plaines de l’Ouest canadien

un défricheur franco-albertain : Alexandre Mahé

Mgr Maurice Baudoux

de « Gaudium et Spes » à « Luctus et angor »

Mgr Olivier-Elzéar Mathieu : les franco‐catholiques contaminés par le libéralisme

La bienheureuse Catherine de Saint-Augustin : Victime pour la Nouvelle-France

Trudeau, Bourassa, Lévesque : les trois fossoyeurs du Canada-français

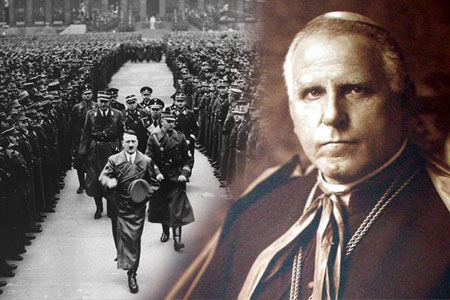

Le bienheureux Clemens-August von Galen :

un évêque se dresse contre le laïcisme

L’expédition canadienne en Sibérie

à l’aide des Russes blancs (1917-1919)

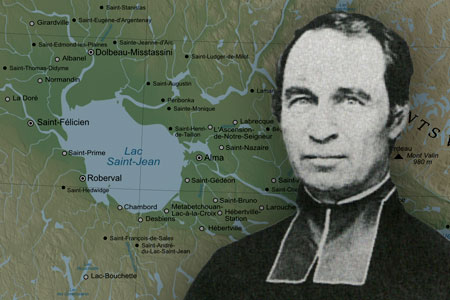

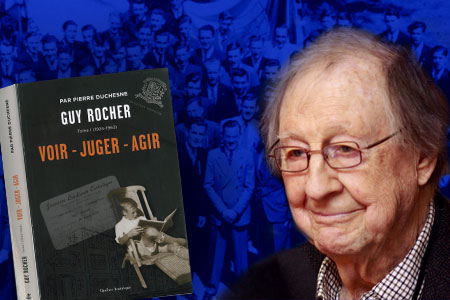

Guy Rocher : un fruit amer de la JEC

La rébellion érigée en art ou l’art de l’apostasie

Le frère Marie-Victorin : La science, mais pour quel nationalisme ?

Sainte Marie de l'Incarnation

Le dernier mot ultramontain

X. Le Père Pierre Henry, apôtre des Netjiliks

Sainte Kateri Tekakwitha

Le gouvernement fédéral et les Indiens de l’Ouest

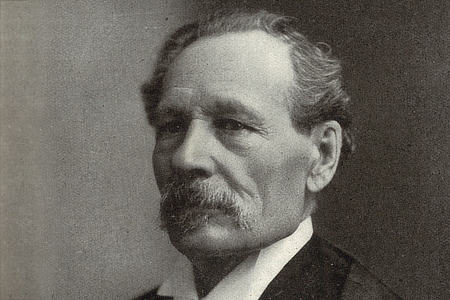

Le beau “ règne ” de Joseph Dubuc

Le Père Chaumonot

La bataille de l’autonomie provinciale

Le gouvernement fédéral et les Indiens de l’Ouest

Sainte Marguerite d'Youville

Duplessis : un règne sans lendemain

L'enseignement catholique au Québec et la Révolution tranquille

L'Église du 19e siècle

Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, et l’épopée de Ville-Marie

Introduction

La “ petite France ”

Le Canada et la Grande Guerre : Héroïsme des soldats et luttes partisanes

I. L'œuvre des Frères des Écoles chrétiennes

Mgr Bourget

Le Canada et la Grande Guerre : Victoires militaires, défaite nationale

II. Les congrégations enseignantes au Québec

Mgr Laflèche

La religion du MASDU