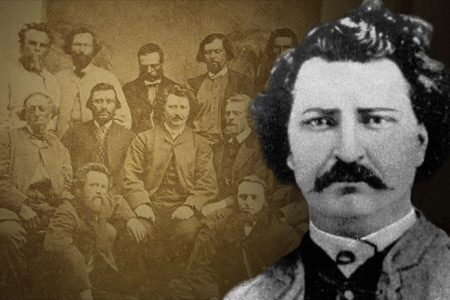

Les injustices subies par les Métis dans l’Ouest de la part des Orangistes et du gouvernement fédérale vont provoquer une seconde révolte. Riel est exécuté au terme d’un procès inique qui provoque la colère du Canada-français. C’est la fin de l’idéal d’un Canada unissant les deux peuples fondateurs.

La récente publication d’une biographie de Louis Riel par Jean Meyer est une réhabilitation de son héros et de la nation métisse entraînés dans un combat perdu d’avance face à la puissance financière, politique et finalement militaire anglo-saxonne.

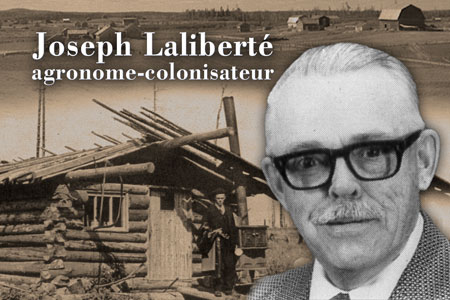

Agronome colonisateur, Joseph Laliberté fut une grande figure de la colonisation de l’Abitibi de 1935 à 1970. Son histoire retrace l’évolution de l’agriculture dans les régions éloignées du Québec.

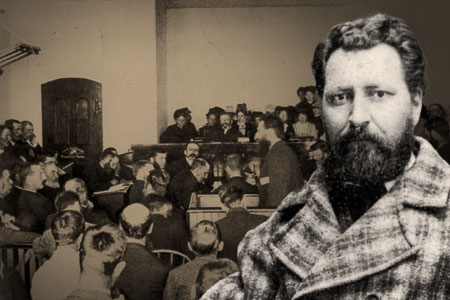

En fondant une société secrète, des franco-catholiques d’Ontario ont organisé un front commun pour la défense du Canada-français. Malgré d’indéniables réussites, par manque de doctrine l’Ordre n’a pu contrer la Révolution tranquille.

Comprenant que l’assurance-vie est une « pompe à épargne » au profit du capitalisme américain, deux nationalistes fondent une compagnie au service du développement de l’économie canadienne-française qui finira par sacrifier son idéal sur l’autel du profit.