LE RÉGIME FRANÇAIS

Les événements

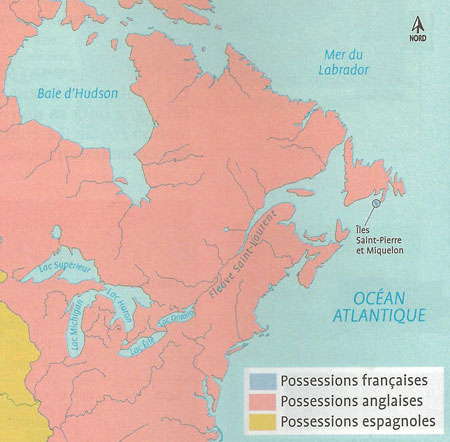

EN consultant une carte de l'Amérique du Nord que les puissances européennes s'étaient réparties, on concevrait l'impression trompeuse que, après le traité d'Utrecht de 1713, les colonies anglaises étagées sur la côte est se trouvaient enserrées de plus en plus dans un espace trop étroit pour elles et l'expansion qu'elles projetaient, et que limitait dans l'intérieur du continent notre propre progression missionnaire, militaire et colonisatrice dans le vaste bassin du Mississipi. Un million deux cents mille Anglais peuplaient, en pointillé dirait-on, un grand espace de deux mille kilomètres de façade maritime que prolongeaient deux cents à quatre cents kilomètres de profondeur, ou leur présence effective n'établissait pas encore, du moins dans les terres de l'intérieur, ce qu'on reconnaît ordinairement pour les traits distinctifs de la civilisation.

Non, la nécessité prégnante de vivre et d'étendre le champ de leur activité ne fut pas ce qui dressa nos voisins contre nous. Non plus que l'animosité religieuse des puritains de Boston contre les papistes du Saint-Laurent. Le fanatisme n'excite la lâcheté qu'à une ardeur fugitive, mais n'arme pas le vrai courage et la générosité authentique qui se font voir dans les grandes entreprises. Les discours enflammés des prédicants contre nous ne surent jamais susciter d'épopée guerrière : ils apportaient des adeptes et leur argent, cela suffisait

Ne cherchons pas non plus dans les innombrables et inévitables incidents qui éclataient périodiquement sur l'indécise frontière qui nous séparait, la cause de la guerre qui va nous arracher à la France. Non ! mais dans l'appétit presque mystique des biens de ce monde, remplaçant ceux de l'autre, la hantise dont ils possèdent, en l'investissant d'abord, une âme que la grâce divine n'illumine plus du désir de l'éternité promise aux pauvres en esprit.

C'est le puissant aiguillon, la soif inextinguible de gains infinis qui fédéra les audacieux parvenus d'Amérique aux grands aristocrates financiers et politiciens de Londres, dont l'esprit desséché de matérialisme dériseur cynique du bien et de l'honnête ne connaissait plus de la Bible, dont leurs ancêtres avaient exalté la primauté au-dessus de la succession apostolique et contre elle, que le premier chapitre du premier livre : la conquête et la domination de la terre et de toute créature, et leur exploitation définitive. Il ne fallait rien de moins qu'un tel projet pour trouver dans sa démesure même, impérialiste d'un nouveau genre, l'acharnement à combattre sans merci et la rage de vaincre à tout prix.

L'âpreté barbaresque des Anglais s'était déjà exercée depuis 1739 contre les colonies prospères et tranquilles que la couronne espagnole s'était constituées en Amérique pour y accroître le Royaume du Christ. La jalousie des négociants anglais avait contraint le pacifique roi George Il et son ministre Walpole à engager cette guerre déshonnête. Mais ce n'était qu'un début.

L'ULTIME SEMONCE

1741–1748

L'ultime semonce, avant le déchaînement furieux de la guerre sur notre sol, éclate sur celui de l'Europe, en 1741, à l'occasion de la mauvaise querelle que se font depuis deux siècles les puissances catholiques, la France et l'Autriche, pour leur épuisement mutuel si funeste à la Chrétienté, alors que monte à leur horizon nordique l'ombre de la nation prussienne, lansquenet du luthéranisme dévastateur, que l'agnostique Bainville appelait simplement “ le chien enragé de l'Europe ”. Le bestiaire de ces comparaisons ne doit pas étonner : ce sont de vraies bêtes d'apocalypse ! Le léopard anglais se rue dans la mêlée en 1744, contre la France bien entendu. La diversion des campagnes européennes sert sa politique d'hégémonie maritime et coloniale. Ce schéma historique nous est désormais connu. Les incidents se multiplient aussitôt au contact des deux colonies. À la frontière, parfois même au coeur du pays ennemi. Nos incursions sont isolées mais dévastatrices. Notre faiblesse militaire ne nous permet pas plus.

Disposant de forces considérables, les Anglais, eux, mettent en mouvement une autre stratégie, massive et cette fois plus efficace qu'auparavant. Une flotte faisant voile depuis leurs Antilles porte quatre mille quatre cents Bostoniens devant Louisbourg, la grande place forte qui commande le golfe du Saint-Laurent, et dont l'importance est vitale pour nous depuis la perte récente de notre façade atlantique, l'Acadie. Quarante-sept jours de siège en force la reddition, le 25 juillet 1745. L'Angleterre mena d'autres opérations, mais ce coup nous fut le plus terrible.

Prince pacifique, vrai père soucieux du sang français, roi chevalier, Louis XV fit ce que lui seul pouvait accorder à la Chrétienté blessée par tant de ravages : il imposa la paix qui fut signée à Aix-la-Chapelle en 1748. Il répandait ainsi sur l'Europe la surabondance des grâces dont Dieu l'avait comblé. En vrai fils de Saint Louis, il ne désirait que l'harmonie paisible des nations. Ce que les États qui ne vivaient plus que de la guerre ne pouvaient concéder sans mourir, la Prusse et l'Angleterre, ce que l'Autriche n'avait pu obtenir, elle qui faillit sombrer dans ces années de tourmente, la France, fleur de la Chrétienté, et clef de voûte de l'édifice européen, l'offrait à ses voisins en rendant largement ses immenses conquêtes, fruits des victoires que notre art militaire nous avait values.

Louisbourg nous est donc rendu aussi, et d'autres conquêtes coloniales. La ville, tôt reconstruite, reprend son essor et entre dans une période de grande prospérité. Port de relâche des terre-neuvas venus de France, et comptoir obligé du commerce de France et des Antilles, Louisbourg mérite amplement le coût des fortifications imposantes que le Roi y fait relever.

Louis XV aime le Canada et ne craint pas la dépense. Mais ce monarque, au début si admirable par tous les dons de la nature et de la grâce qui l'égalent à son bisaïeul Louis XIV, va montrer que l'homme, dans toute sa splendeur la plus aimable et la plus attachante, ne peut rien faire sans Jésus-Christ et contre les desseins de son Sacré-Cœur. Ne voulant pas s'y soumettre, il va se voir ravir les trésors qu'il en avait reçus. Le Canada fut le premier. Province lointaine et peu connue, que l'intérêt des financiers ne soutient guère dans l'opinion publique naissante, province trop catholique pour attirer l'estime des “ philosophes ”, et dont la réussite humaine et sociale fait trop voir par un contraste insoutenable à leurs yeux, la misère morale des Indiens qui ne connaissent pas encore ce degré parfait du civilisé, et la misère aussi des Anglais des treize colonies qui ont oublié ce bienfait de vivre entre catholiques.

Ces “ philosophes ” n'auront de cesse qu'ils aient détruit dans le Canada l'image de cette France très chrétienne à laquelle ils n'osent pas encore, les lâches ! s'attaquer de front. Le Canada et les jésuites, ce double objet de leur rancœur en ces années du milieu du siècle, nous en avons vu l'alliance bénie au commencement de notre histoire, et les temps que nous abordons vont nous montrer leur ruine à l'un et aux autres.

« Le plus détestable des pays du Nord », disait Voltaire, ce janséniste athée, qui souhaitait « que le Canada fût au fond de la mer glaciale ». « Le pays le plus libre du monde », comme Montesquieu appelait l'Angleterre, était en réalité asservi par la hantise de s'en emparer bientôt. Si Louis XV le défendit si mal c'est qu'il ne faisait pas mieux de son propre trône. Et la prise de Louisbourg, pour lui être une alarme, aurait dû l'avertir que ses ennemis personnels étaient à sa porte, à Versailles, le menaçant en secret, comme ils faisaient publiquement du Canada.

L'OHIO COMPANY 1748-1754

1748. Ayant un passage à travers les Appalaches, certains Anglais d'Amérique se mettent à considérer avec envie cet “ arrière pays ” déjà plus ou moins sous le contrôle de la France. Dinwiddie, le gourverneur de la Virgine, et Dobbs, celui de la Caroline du Nord, fondent l'Ohio Company avec quelques marchands anglais et de riches colons dont les frères Washington. Le but premier de ces conjurés est de ravir aux Français le marché des fourrures qui se négocie à l'ouest des Appalaches, et de réaliser là d'importantes spéculations terriennes.

Ce versant occidental des Appalaches nous appartient pour une part, et pour l'autre jouit depuis longtemps de l'influence de notre paix. Les accords internationaux ne le connaissent qu'à ce titre. Nos explorateurs le découvrirent et la vallée de l'Ohio qui le baigne est le passage usuel des Français vers la Louisiane, coupant court aux Grands-Lacs. Cette possession tranquille que sanctionne l'habitude établie ne fut pas contestée jusque-là et Aix-la-Chapelle nous en rend la jouissance d'avant la guerre.

En 1752, l'Ohio Company envoie des hommes s'y établir. Connaissant l'importance de cette vallée pour la Nouvelle-France, le gouverneur Duquesne décide immédiatement de ne pas y laisser mépriser la souveraineté française. Il y dépêche une armée de mille hommes qui construit le fort Duquesne, à l'emplacement de l'actuel Pittsburgh, et passe alliance militaire avec les nations indiennes de la contrée.

L'Ohio Company doit battre en retraite, d'autant que les autres colonies anglaises ne soutiennent en rien l'entreprise virginienne. En effet, la plupart d'entre elles négligent pour lors l'entretien d'une milice. Qui plus est, l'influence des quakers et de leur idéologie pacifiste se fait prépondérante dans deux d'entre elles : le New Jersey et la Pennsylvanie.

LONDRES VEUT LA GUERRE

Le ministère de Londres prêta son attention aux demandes d'appui que lui firent parvenir les membres de l'Ohio Company, confortées avec toujours plus de véhémence par le parti financier que la perspective de la guerre et des gains qu'elle procure coalisait au parlement, devant lequel tout pouvoir anglais légitime s'incline, Walpole lui-même devant avouer qu'il préférait « une guerre injuste à une session orageuse au parlement ».

Un mouvement impérialiste et belliqueux servait à ce moment les intérêts du parti dont la figure de proue était William Pitt, que l'ambition politique aurait poussé à faire la guerre au monde entier pour s'asseoir un instant sur le siège envié de l'illustre Walpole ! L'Angleterre engagée dans la guerre puis dans le péril, car les choses tourneront assez vite au détriment de l'agresseur, Pitt deviendra l'homme de la situation... qu'il avait provoquée : « Je sais, dira-t-il en 1757, prenant le pouvoir, je sais que je puis sauver cette nation, et je sais qu'aucun autre homme ne peut le faire. »

Revenons en Amérique du Nord. Depuis 1749, plusieurs incidents avaient opposé Français et Anglais à la frontière de notre Acadie devenue britannique. Là, le contact était immédiat des deux ennemis. À partir de ces graves incidents, des négociations avaient réuni à Paris des diplomates des deux puissances, devant traiter du règlement amiable des frontières américaines communes. Les prétentions nouvelles de notre ennemi étaient irréductibles au fait établi depuis longtemps de notre présence dans ces contrées aujourd'hui en litige, présence que marquait sur le terrain la chaîne des forts bâtis en 1742 et 1743 depuis le lac Érié jusqu'à la rivière Ohio. L'accord était impossible et l'on dut se séparer. La guerre apparaissait aux yeux de tous comme l'issue obligée.

On comprend l'agrément que reçut, dans ces circonstances inquiétantes, la requête que l'Ohio Company avait fait porter à Londres. Le projet des Virginiens était d'engager la puissance britannique à leur profit : en finir avec la Nouvelle-France pour être libres de prospecter à l'Ouest.

UN PROVOCATEUR : GEORGE WASHINGTON

1754

La nouvelle nous parvient que Dinwiddie avait mis en marche, depuis la Virginie, cent cinquante hommes, placés sous le commandement du lieutenant-colonel George Washington, dont le jeune âge, vingt-deux ans, ne laisse pas encore aujourd'hui d'étonner. La colonne anglaise doit prendre possession du versant occidental des Appalaches et empêcher nos préparatifs militaires en cours dans le bassin de l'Ohio. Trente-quatre Français commandés par un jeune officier, Joseph Coulon de Jumonville, doivent les « sommer de se retirer, attendu qu'ils sont sur le territoire français ». Averti par des Indiens ennemis, Washington marche de nuit à notre rencontre et prend par surprise notre détachement, au petit matin, tuant son chef et neuf de ses hommes, retenant prisonniers les autres.

Cet acte formel de guerre fut commis le 28 mai 1754. La stupeur éclata, du côté français, de cette agression sans déclaration de guerre ni sommation. L'entreprise de Dinwiddie et de Washington s'éclaire à ce trait qu'il faut maintenant connaître : George Washington est franc-maçon. Le 4 août 1753, à vingt et un ans, il a déjà obtenu le grade de maître-maçon.

On s'explique ainsi qu'il soit parvenu l'année suivante, si jeune encore, au grade de lieutenant-colonel des milices de Virginie. La Virginie qui sera la patrie de la Déclaration des droits de l'homme et du droit à l'insurrection, en 1776 !

Donc, ce ne fut pas un simple incident qui se produisit ce 28 mai 1754, mais un acte prémédité devant amener la guerre.

Washington continue son chemin et s'en va bâtir le fort Nécessité, à quelque distance de l'Ohio, et du fort Duquesne qu'il s'apprête à investir lorsqu'il aura reçu des renforts. Dès que la nouvelle nous parvient, Louis Coulon de Villiers, frère de Jumonville, se voit donner six cents Canadiens et cent Indiens pour réprimer l'horrible agression. Il assiège Washington dans son fort. Celui-ci capitule le 3 juillet 1754 pour éviter un assaut et les Anglais s'engagent à sortir du territoire contesté, reconnaissant l'assassinat de Jumonville. Pour “ le héros de la Liberté ”, quel beau début ! Notons que la “ vengeance ” française contraste par sa douceur avec le crime qui l'a provoquée.

LA GUERRE DE SEPT ANS POUR LE CANADA

L'année 1755 verra se renforcer les préparatifs de part et d'autre. Dès le début, l'Angleterre envoie un millier d'“ habits rouges ”, sous les ordres du général Braddock. Louis XV constitue aussitôt une escadre de secours formée de dix-huit vaisseaux portant trois mille hommes pour assurer le salut de la colonie contre toute éventualité. La paix n'est pas rompue et aucun gouvernement n'a décidé de déclarer la guerre à l'autre.

L'amiral du Bois de La Mothe fit voile en mai 1755, trois mois après la première escadre anglaise. Or, le cabinet de Londres avait donné à l'avance des ordres formels et secrets d'en arrêter la course à quelque prix que ce soit. Une seconde escadre anglaise parvint donc, ainsi, dans notre sillage, à notre poursuite, sur les bancs de Terre-Neuve. Ses douze vaisseaux entrèrent en action dans le temps où, en Europe, les diplomates britanniques affirmaient solennellement au ministre français qu'il était « absolument faux » que l'amiral qui les commandait eût reçu l'ordre de prendre l'initiative du combat. Si la flotte française, à la faveur du brouillard, évita la rencontre avec la flotte ennemie, deux frégates restées à part ne purent lui échapper. Le dialogue s'engagea d'un bord à l'autre : « Sommes-nous en paix ou en guerre ? » Plusieurs fois répétée, cette question reçut du capitaine anglais l'invariable réponse, en français : « La paix, la paix ! » Puis l'échange fut rompu par le tonnerre des canons anglais. Nos deux vaisseaux faiblement armés furent aussitôt arraisonnés ayant eu de nombreuse victimes.

Peu de temps après, la France perdait encore trois cents navires marchands, saisis de la même manière. Leurs huit mille matelots éprouvés nous manqueront gravement au commencement de cette guerre de Sept Ans où l'empire des mers devait faire le partage du vainqueur et du vaincu. Les accusations de trahison et de piraterie accablèrent un temps, fort court, le cabinet britannique, coupable de tels forfaits. Puis ces voix se turent, perdues dans l'entrechoc renouvelé des nations armées.

Ce fut donc en Amérique, et pour elle, que fut déclarée la funeste guerre de Sept Ans.

LES TROUPES FRANÇAISES

Avant de dérouler le fil des événements, il convient de bien connaître les soldats de la colonie. Depuis Colbert, la Nouvelle-France est défendue par les “ Troupes de la Marine ”. Elles sont composées de recrues levées en France, mais les officiers qui les commandent sont nés au Canada ou bien ils s'y sont installés. Ce sont des troupes très compétentes dans les diverses missions de notre défense. C'est le mérite seul qui procure aux officiers leur avancement. Ils connaissent très bien le pays et les méthodes indiennes de la guerre, ce qu'on appelle “ la petite guerre ”. On sait que la fonction première du gouverneur général de la colonie est d'en assurer la défense. Pierre Rigaud de Vaudreuil en prend la charge en 1755. Déjà son gouvernement de la Nouvelle-Orléans, de 1742 à 1753 avait valu à cet établissement français paix et prospérité.

Dès sa prise de fonction à Québec, il prend la mesure des menaces qui pèsent sur nous. Il connaît bien notre pays et il l'aime. Il est fermement résolu à en défendre chaque partie et sait pouvoir compter non seulement sur les troupes de marine, mais aussi sur la milice et sur l'aide fournie par nos alliés indiens. Notre faiblesse numérique lui fait cependant désirer et demander au Roi l'envoi de secours.

Ce sont trois mille hommes des “ Troupes de Terre ” que nous envoie Louis XV. Leur chef est le général baron de Dieskau, bien vite remplacé à leur tête, dès 1756, par le général marquis de Montcalm. L'un et l'autre sont formés à la stratégie européenne, toute leur longue expérience militaire ayant consisté à en appliquer les règles rigoureuses dans les manœuvres tacticiennes des batailles rangées.

Très vite, la mésentente va s'établir entre les officiers des troupes de marine et des troupes de terre. Les premiers estiment les nouveaux arrivants remplis de morgue et de hauteur à leur endroit, tandis que ces derniers n'apprécient pas chez leurs hôtes ce qu'ils jugent être de la prétention et de l'indiscipline. Car sous le heurt des personnes, c'est celui des conceptions militaires qui se manifeste dès l'abord.

La plupart des officiers canadiens sont de rudes soldats. Aussi, les manières de cour des Français ne leur plaisent guère. Une autre opposition les sépare plus gravement. Le sentiment, très fondé, qu'ont les Canadiens de la supériorité que leur a acquise une longue expérience militaire coloniale. Montcalm finalement se verra d'ailleurs contraint de relever de leur commandement, et de renvoyer même, neuf de ses officiers venus avec lui, après la bataille de Carillon (1758). C'est le feu qui éprouve la valeur des soldats1.

Un autre grief va encore s'élever contre ces nouvelles troupes. Habituées à vivre sur le pays qu'elles traversent dans leurs campagnes à grandes enjambées en Europe, elles traitent la Nouvelle-France comme un territoire conquis, occupé, bon pour la réquisition de vive force ! Pareille chose n'était guère admissible.

Tant de heurts plus ou moins graves se durcissent encore au plus haut niveau du commandement militaire. Le gouverneur de Vaudreuil sait très bien que l'attaque puissante, acérée et inopinée au cœur du territoire ennemi est notre meilleure défense puisqu'elle nous donne l'initiative des combats et le choix de nos objectifs : ceux qui sont le plus sensibles à nos adversaires. À ses yeux, chacun des forts protégeant l'immense territoire français doit servir de base de départ et de point d'appui logistique pour ces attaques foudroyantes où excellent troupes de marine et miliciens. L'audace, la surprise, et le choix judicieux des cibles donnent ainsi à un petit nombre des nôtres la possibilité d'anéantir ou de nuire gravement à un nombre bien plus considérable d'ennemis.

La stratégie de Montcalm, tout autre, est défensive. Elle s'organise autour de positions regroupées le long du Saint-Laurent et solidement fortifiées. Montcalm, officier plein de bravoure, peut se glorifier des cinq blessures qu'il a déjà reçues pour son Roi, et des onze campagnes qui l'ont vu servir nos armes. Cependant, son visible orgueil personnel et le sarcasme fréquent de ses reparties manifestent que c'est d'un total mauvais gré qu'il se plie à la stratégie de son chef, le gouverneur de Vaudreuil. Il oublie le respect qu'il lui doit jusqu'à le dénigrer devant ses officiers. Une telle attitude aura des suites dramatiques, nous le verrons. Il poursuit d'ailleurs son intrigue contre lui jusqu'à Versailles où il sait l'appui qu'on lui prêtera, particulièrement celui de Mme de Pompadour qui lui obtiendra finalement, en 1759, la lieutenance-générale, lui conférant ainsi la direction des affaires militaires de Nouvelle-France. Vaudreuil lui cédera alors le pas, pour notre perte.

Chacun comprend la gravité de telles dissensions entre les deux plus hautes autorités militaires de la colonie, et combien elle pèsera lourd sur l'issue des combats.

LA VICTOIRE DE LA MONONGAHÉLA

1755

À peine a-t-il débarqué sur le rivage américain, que Braddock met en œuvre le plan d'invasion du Canada, selon les ordres du cabinet britannique. Il va nous attaquer sur trois points de la frontière. En Acadie où les habits rouges, dès juin, s'emparent aisément des forts de Gaspareau et Beauséjour. Sur le lac Champlain, tentant de frapper au cœur même de notre Province. Sur l'Ohio, où Braddock va prendre lui-même la tête des opérations.

Commandant une colonne de 2000 hommes tirant avec elle de l'artillerie lourde, il s'avance contre le fort Duquesne qu'il se flatte présomptueusement de saisir, au point qu'il date déjà son courrier de la place française.

Fort Duquesne envoie à sa rencontre une petite troupe de 70 soldats du Roi, assistés de 146 miliciens et de 637 Indiens. Le contact des deux armées se fait près de la rivière Monongahéla, le 9 juillet 1755. Nos soldats ouvrent le feu, par rang de quinze. Les Anglais mettent en batterie leur artillerie qui semble devoir nous écraser sous son feu, quand une contre-attaque des Indiens dissimulés dans la forêt va aider au retournement inexplicable de cette situation difficile. La longue colonne anglaise immobilisée ne peut manœuvrer, et Braddock se dépense vainement pour ranimer le courage des siens. La panique s'empare des Anglais, que les Indiens taillent en pièces de leurs terribles armes tranchantes. On comptera 420 morts anglais contre 23 dans nos rangs. Braddock lui-même est terrassé après avoir vu tuer cinq chevaux sous lui. La saisie d'importants documents dans les dépouilles de l'ennemi, notamment toutes ses directives générales et ses plans d'attaque, achève une victoire qu'un fort butin vient enrichir de surcroît. La stupéfaction qui saisit nos adversaires au soir de leur défaite nous est rapportée par l'un d'eux. En effet, Washington écrit le 2 août suivant : « Nous avons été battus, honteusement battus par une poignée de Français qui ne songeaient qu'à inquiéter notre route. Quelques instants avant l'action, nous croyions nos forces presque égales à toutes celles du Canada ; et cependant, contre toute probabilité, nous avons été complètement défaits, et nous avons tout perdu. »

On voit bien ici s'illustrer la force de la France colonisatrice : cette efficacité impressionnante née de l'union harmonieuse des troupes royales, des milices et des corps indigènes.

Mais ce qui nous rend plus chère encore cette victoire, c'est ce trait que l'on va dire maintenant et que même nos historiens modernes ne peuvent omettre, tel Frégault, à savoir que les soldats anglais attestèrent avoir vu « une dame au-dessus des Français, et que les balles se perdaient dans les plis de son manteau ». De leur côté, les combattants français avouèrent n'avoir pu s'expliquer que leurs ennemis braquent trop haut leurs armes, tirant ainsi au-dessus d'eux !

On le voit, c'est l'histoire sainte de la Nouvelle-France qui se déroule encore sous nos yeux.

L'OFFENSIVE ANGLAISE DU LAC CHAMPLAIN

Durant le mois d'août, les Anglais préparaient leur offensive qui, par le lac Champlain, pouvait nous porter le coup fatal en perçant notre front en plein cœur de la Province. Le général Johnson, commandant 3000 miliciens et 300 Agniers, s'avança début septembre jusqu'au lac Saint-Sacrement où il se heurta à nos troupes. Le général de Dieskau, dépêché par Vaudreuil, était là pour lui faire barrage. Dieskau accumula erreur sur erreur. Commençant par diviser ses effectifs, n'en emmenant qu'une partie au combat, il prétendit forcer l'ennemi dans le puissant retranchement qu'il s'était bâti. Plein de courage, Dieskau mena nos soldats à l'assaut final, mais leur épuisement de plusieurs journées de marche avait par trop réduit leur ardeur ! Le combat du 8 septembre 1755 se transforma en désastre quand Dieskau fut pris par l'ennemi. Pourtant, Johnson, peut-être saisi par la bravoure des Français à défendre leur pays, craignit de prolonger la percée qu'il venait d'opérer, et plutôt que de mettre à profit sa victoire en plongeant sur la vallée ouverte du Saint-Laurent, il préféra se fortifier solidement sur place, dans le fort William-Henry.

LA DÉPORTATION DES ACADIENS

En ce début de septembre 1755, les Anglais complétèrent leur reprise en main de l'Acadie, commencée en juin par la saisie des forts de Beauséjour et Gaspareau. Nous avons vu que ce pays, conquis par les Anglais en 1713, avait pu contraindre ses vainqueurs à lui concéder un droit spécial lui garantissant la neutralité en cas de conflit avec la France. L'Angleterre consentit à cette restriction au serment d'allégeance qu'elle faisait prêter à ses sujets, pour que le peuple acadien demeure sur place et continue son œuvre de mise en valeur de ce pays prospère.

Mais depuis ce temps, quarante années avaient passé et l'aggravation du danger de guerre fit craindre aux administrateurs anglais les conséquences d'une telle neutralité. Ils pressèrent les Acadiens par mille moyens de prêter désormais le serment complet, qui les enrôlerait alors aux côtés des treize colonies contre leurs frères Canadiens. Le refus obstiné qu'y opposèrent les Acadiens, allié à la cohésion persistante de ce peuple toujours fièrement catholique, parut aux Anglais, pour le moins, de la résistance passive.

Les chefs de famille acadiens se sentaient forts du droit acquis et ne se reprochaient aucun manquement au serment de fidélité qu'ils avaient prêté. N'attendant pas que les Acadiens soient tentés de les trahir, les Anglais prirent des mesures de sauvegarde. Prévenant le délit, ils ordonnèrent le châtiment.

Le même jour, à la même heure, dans toute l'Acadie, ils devaient être saisis de force, arrachés à leur terre, à leurs villages et déportés pour toujours. Au début de septembre, ils furent soudainement convoqués dans les églises pour y entendre une importante communication du gouverneur anglais. S'y rendant sans méfiance, ils y apprirent leur arrestation immédiate au titre de prisonniers de guerre, et la confiscation de tous leurs biens. La troupe, jusque-là dissimulée, surgit et s'empara de ces hommes désarmés. Leurs femmes et leurs enfants leur furent conjoints en de lamentables convois de forçats, qui se muèrent jusqu'au lieu de l'embarquement en de lentes processions où les voix de ces chrétiens chantaient et priaient Jésus et Marie.

ordonnant l'arrestation immédiate de tous les Acadiens.

Au mépris encore de toutes leurs promesses, les Anglais dispersèrent les familles, au moment de les embarquer. Arrachant les femmes à leurs maris, les jetant pêle-mêle avec les enfants dans des navires, poussant les hommes en d'autres. Cette déportation tourna au tragique, car beaucoup d'Acadiens, soigneusement dispersés le long des côtes des treize colonies, périrent de misère, l'hiver venant2.

7 000 des 16 000 Acadiens quittèrent ainsi pour toujours les rivages de leur pays. 9 000 pourtant parvinrent à s'échapper dans les forêts. Leurs terres, leurs biens furent aussitôt attribués à des colons anglais.

Les évêques de Québec auront, bien entendu, ce drame présent à la mémoire lorsqu'ils devront décider de leur attitude en face du conquérant, après le traité de Paris, de 1763.

Disons encore que cette tragédie limitait, du moins pour un temps, “ le fait français et catholique ” aux rives du Saint-Laurent.

LA GUERRE DE SEPT ANS

1756

Les offensives anglaises de 1755 avaient échoué, et la déportation des Acadiens n'avait pas donné à nos ennemis de progresser vers le Canada. La colonie était toujours inexpugnable, et l'action militaire de Vaudreuil allait continuer brillamment pendant encore deux années de ces combats, pourtant tellement inégaux. Mais c'est dans la vieille Europe que notre sort allait se jouer. Dans le drame qui s'ouvrait, nous n'étions qu'un enjeu, le principal nous l'avons vu, mais nous n'étions pas les principaux acteurs.

Le roi Louis XV entretint une active correspondance diplomatique avec Londres en 1755-1756, dont la noblesse de ton traduit sa ferme volonté de maintenir ses peuples dans la paix et ses possessions dans le droit qui régit la Chrétienté.

Citons ces lignes, tracées par le ministre Rouillé, au nom de son roi :

« Il n'a pas tenu au roi que les différends concernant l'Amérique n'aient été terminés par les voies de la conciliation, et Sa Majesté est en état de le démontrer à l'univers entier par des preuves authentiques. Le roi, toujours animé du désir le plus sincère de maintenir le repos public et la plus parfaite intelligence avec Sa Majesté britannique, a suivi avec la bonne foi et la confiance la plus entière la négociation relative à cet objet. Les assurances que le roi de la Grande-Bretagne et ses ministres renouvelaient sans cesse, de vive voix et par écrit, étaient si formelles et si précises sur les dispositions pacifiques de Sa Majesté britannique, que le roi se serait reproché d'avoir le moindre doute sur les intentions de la cour de Londres. Il n'est guère possible de concevoir comment ces assurances peuvent se concilier avec les ordres offensifs donnés en novembre 1754 à l'amiral Boscawen... Sa Majesté Très-Chrétienne croit donc devoir s'adresser directement à Sa Majesté britannique, et lui demander la restitution prompte et entière de tous les vaisseaux français, tant de guerre que marchands, qui contre toutes les lois et les bienséances ont été pris par la marine anglaise, et de tous les officiers, soldats, matelots, artillerie, munitions, et généralement de tout ce qui appartenait à ces vaisseaux. Le roi aimera toujours mieux devoir à l'équité du roi d'Angleterre qu'à tout autre moyen, la satisfaction que Sa Majesté a droit de réclamer. »

L'Angleterre quant à elle, toute à son dessein, nous déclara la guerre le 17 mai 1756, renouvelant son effort militaire, multipliant ses escadres dans l'Atlantique, levant en masse ses miliciens et déversant son or sur les treize colonies. Le parlement, instrument des puissances d'argent initiatrices de la guerre, vota au Premier ministre tous les moyens fiscaux qui devaient obtenir les conquêtes escomptées.

Mais si Louis XV voulait la paix, il préparait activement la guerre, et 1756 allait nous apporter deux victoires retentissantes, en Europe et en Amérique. Dès le 28 mai, une escadre française prenait Minorque, battant l'amiral Byng, délogeant ainsi l'Angleterre du bassin occidental de la Méditerranée, et préparant notre propre installation en Corse, huit ans plus tard. Coup remarquable qui ajouta son éclat à celui de la Monongahéla pour en orner encore les armes de France.

Tant d'insuccès couvraient l'Angleterre de honte à la face de l'Europe : Braddock, Byng ! et contraignirent enfin George II à appeler au ministère l'homme le plus capable de réussir cette guerre, puisqu'il en était le véritable instigateur, William Pitt.

Pendant quatre ans, de 1756-57 à 1761, il mènera la politique énergique de la guerre totale sur toutes les mers et sur tous les continents. Il s'agit de gagner à l'Angleterre le monopole du commerce mondial et des colonies, qu'il faut ravir principalement à la France et à l'Espagne. C'est à coups redoublés de millions qu'il va l'obtenir.

La France, elle, commençait victorieusement cette guerre, grâce à la volonté de son Roi qui, en cette année 1756 s'affirma dans les trois domaines qui pouvaient en déterminer l'issue favorable. En diplomatie, il imposa la politique que son bisaïeul Louis XIV lui avait léguée sur son lit de mort : s'allier désormais aux puissances catholiques, particulièrement à l'Autriche, pour abaisser les puissances protestantes de plus en plus menaçantes. C'est le renversement des alliances, de mai 1756, opéré contre la propagande anglophile du puissant “ parti philosophique ” qui se déclarait l'ami de tout ce que la France comptait d'ennemis.

En politique intérieure, le Roi jugulait enfin par décisions autoritaires l'opposition religieuse des jansénistes, et son alliée : l'opposition politique des parlementaires. Ces derniers refusaient les impôts nécessaires à la guerre que le Roi voulait mener. C'était la trahison au cœur même du royaume ! Louis XV les contraignit d'obéir, et les impôts furent acceptés. Après l'attentat de Damien contre le roi, en janvier 1757, l'unanimité française se refera dans le loyalisme de toute la nation derrière son Roi. Mais cette concorde ne résistera pas à la prolongation de la guerre, et la trahison reparaîtra.

LA VICTOIRE DE CHOUAGUEN

1756

Au Canada, Vaudreuil poursuit sa guerre, fidèle aux conceptions stratégiques qui lui ont toujours valu la victoire. Il monte un plan d'attaque, durant l'hiver, et en ordonne l'exécution à Montcalm. Avoir l'audace de l'initiative, frapper le premier son ennemi, être le maître du jeu militaire pour n'en être pas le vaincu. Montcalm se porte donc sur les bords du lac Ontario avec mission de s'y emparer de la principale place forte anglaise de la région, le fort de Chouaguen (Oswego). Déjà, toute une préparation d'approche a été effectuée sur l'ordre du gouverneur, et Montcalm devra simplement mener la bataille ultime, l'assaut décisif qui emportera la place. La victoire est obtenue le 24 août 1756. La garnison est prise, avec ses 1 780 soldats anglais. Le butin est considérable, et toute l'organisation ennemie est disloquée. Vaudreuil vient de nouveau de gagner une année de répit à la colonie.

LA PRISE DU FORT WILLIAM-HENRY

1757

Encore un de ces coups d'audace va nous assurer la sécurité de la Nouvelle-France pour 1757. Les événements pourtant avaient commencé par tourner au tragique. Renouant avec leur stratégie victorieuse de 1745, les Anglais se préparaient à prendre Louisbourg, la forteresse qui garde l'embouchure du Saint-Laurent, et à se lancer de là sur Québec. Onze mille hommes sont rassemblés dans ce but à Halifax, quand la nouvelle de notre contre-attaque fait tout annuler. C'est que Vaudreuil, prenant toujours les devants, menace directement New York. Montcalm, appliquant exactement les ordres du gouverneur, vient en effet de s'emparer du fort William-Henry, où Johnson s'était fortifié deux ans auparavant. Le 9 août, Montcalm avait obtenu la reddition des deux mille deux cents hommes de la garnison. Seul demeurait face à l'avancée française, le fort Edward, avec ses mille six cents soldats. L'alarme était chaude pour les colonies du Nord ! Les Anglais durent aussitôt réorganiser leurs plans militaires, se mettre en position de défense et donc abandonner toute idée d'offensive contre nous. Une fois de plus, le génie militaire de Vaudreuil, son idée simple et efficace, nous avait valu de demeurer maîtres du sort des armes, compensant notre faiblesse en effectifs par l'intelligence de nos actions. Une année de sûreté nous était encore accordée. Mais combien de temps cela durerait-il ?

C'est que, déjà, les Français victorieux ne sont pas en meilleure situation que les Anglais vaincus ! En effet, les mauvaises récoltes de 1756 et 1757, la prise par l'ennemi de nos bateaux de ravitaillement, enfin la mauvaise administration de l'intendant réduisent la colonie à la famine. Le mécontentement populaire grandit et l'on se voit bientôt contraint de manger les chevaux. À cette misère toujours plus inquiétante, s'ajoute le poids exceptionnel de six mille hommes de troupe à entretenir sur les faibles ressources du pays.

Au contraire, malgré leurs revers, le sort actuel des Anglais semble leur promettre un avenir plus favorable. Ayant acquis la maîtrise de l'Océan, leurs défaites récentes ne sont pas irréparables. Ils viennent de recevoir le renfort de vingt-trois mille soldats réguliers. Pitt, ouvrant tous les crédits nécessaires, fait lever vingt et un mille miliciens américains, promettant aux treize colonies le remboursement de tous leurs frais, au prix fort qu'elles exigent.

Ainsi, les événements prennent rapidement un aspect qui va tourner toujours plus fatalement à notre défaveur. L'avenir est sombre pour le Canada français.

L'ANNÉE CHARNIÈRE

1758

Pour la première fois depuis le début de la guerre, nos succès, pourtant magnifiques, ne vont plus suffire à compenser nos échecs. La voie s'ouvre ainsi au désastre de 1759.

Les Anglais reprennent obstinément, intelligemment, leur stratégie offensive d'invasion par la prise préalable de la forteresse de Louisbourg, qui est comme le verrou du Canada.

Treize mille hommes, portés par quarante et un vaisseaux, en font le siège, et cette fois victorieusement. Sept semaines leur sont pourtant nécessaires pour s'emparer de la place. La reddition, le 26 juillet, est trop tardivement obtenue dans l'année pour entreprendre du même élan le siège de Québec. Ce sera l'étape de 1759. Ainsi, l'héroïsme du gouverneur Drucourt et de ses quatre mille soldats a sauvé momentanément la colonie.

D'autant que les Anglais viennent d'essuyer une cuisante défaite, le 8 juillet 1758, à Carillon, dans l'offensive du général Abercromby sur le lac Champlain.

L'effort militaire anglais pour 1758 aurait dû emporter notre belle Province dans un désastre qui semblait toujours plus imminent. Notre frontière fut attaquée sur les trois points sensibles que nous connaissons bien, à l'ouest sur l'Ohio, au centre sur le chemin de Montréal, et au nord-est à l'embouchure du Saint-Laurent.

La supériorité des ennemis, en hommes et en artillerie, leur valut la victoire aux deux extrémités du pays, sur l'Ohio et sur le Saint-Laurent, mais au cœur du Canada, leur avancée foudroyante fut une fois de plus brisée dans son élan, inexplicablement. D'abord, nous l'avons vu, la prise de Louisbourg, le 26 juillet, malgré une héroïque résistance, ouvrait pour l'année suivante, 1759, la voie fluviale de l'invasion anglaise.

Ensuite, la colonie se voyait coupée du bassin du Mississipi et de la Louisiane par la perte de la vallée de l'Ohio. Le 27 août, le fort Frontenac était perdu. En novembre, le commandant du fort Duquesne devait abandonner la place qui tenait toute la vallée de l'Ohio. Les Anglais le harcelaient depuis septembre. Les ayant battus une première fois lors d'une sortie impétueuse, il pensa ne plus pouvoir défendre la position avec sa petite garnison lorsque l'ennemi revint en force. Au début de l'hiver, il détruisit totalement cette place qui s'était tant illustrée dans la guerre contre les Anglais. L'Ohio était perdu pour toujours.

En octobre, les nations indiennes de la région s'étaient rangées par traité aux côtés de l'Anglais dont elles pressentaient la victoire. Ainsi, le puissant système militaire de forts et d'alliances indiennes qui avait assuré la tranquillité du pays, s'en alla par grands morceaux en cette année 1758. La Nouvelle-France assiégée demeurait solitaire, et sa sûreté cette année-là ne lui fut acquise que par le brillant succès de Carillon.

CARILLON :

8 JUILLET 1758.

Depuis le 6 juillet, 15 300 Anglo-Américains avançaient à foulée rapide sur le fort Carillon situé à la jonction du lac Saint-Sacrement (lac George) et du lac Champlain. Par cette route d'invasion qui mène depuis New York droit au nord vers Montréal par la vallée de l'Hudson et la rivière Richelieu, c'était l'opération la plus importante de cette campagne. Et c'était aussi la force la plus considérable que le continent avait vu rassembler en un seul corps de bataille ! 3 500 Français s'apprêtent à recevoir le choc formidable. Montcalm les commande.

Ne pouvant guère compter sur le petit fort pallissadé à quoi se réduit Carillon, il entreprend à la hâte un vaste retranchement improvisé formé d'un gigantesque abattis d'arbres entassés et dont les branches fortes sont appointies et tournées sur l'assaillant, tels de redoutables chevaux de frise. Pendant six heures, le 8 juillet, les troupes anglaises montent à l'assaut par vagues successives, mais le tir des Français bien retranchés les arrête incessamment.

Le soir tombant, les assaillants doivent décrocher et leur reflux se transforme en une véritable déroute, laissant tout, bagages et blessés, sur les chemins de leur retraite. Leurs pertes sont pires que les nôtres, 550 tués et 1360 blessés, quand seulement 110 de nos soldats sont morts et 270 sont blessés. Le lendemain, constatant le repli de l'ennemi, les troupes françaises chantent un Te Deum de reconnaissance à Dieu pour une telle victoire. Nos soldats érigent une croix où leur général inscrit quatre vers latins que l'on peut traduire ainsi :

« Chrétien, ce ne sont point Montcalm et sa prudence,

Ces arbres renversés, ces héros, leurs exploits

Qui des Anglais confus ont brisé l'espérance,

C'est le bras de ton Dieu, vainqueur sur cette Croix ! »

Le sentiment de ces soldats est le nôtre, car un mystère entoure encore aujourd'hui cette obstination qui jeta le général anglais dans une attaque frontale de notre position, tandis qu'un simple contournement de la place lui permettait de l'encercler. Montcalm, assiégé par une telle armée dans un retranchement si fragile, eût été pris comme dans une nasse et sa résistance y eût été incertaine. La route de Montréal eût été vite ouverte.

Inexplicable tout autant est la panique qui s'empara des Anglais dans leur retraite. On comprend que cette magnifique victoire tint du prodige aux yeux des contemporains, et aux nôtres encore.

Hélas ! un tel bienfait vraiment providentiel devint aux yeux de Montcalm et de ses partisans une arme dans leur opposition tenace au gouverneur et à sa stratégie. La misère de la Nouvelle-France servit encore pour alimenter la discorde. Montcalm avait vaincu à Carillon pour l'essentiel avec ses troupes de terre, et la défensive qu'il avait adoptée se trouvait soudain rehaussée par ce fait d'armes. Pourtant, Vaudreuil n'avait-il pas suffisamment encore montré la justesse de sa stratégie mobile et offensive ?! La hardiesse et l'intelligence de toutes les campagnes qu'il avait menées depuis plusieurs années avaient tout bonnement valu au pays d'être encore français. La victoire de rencontre obtenue par Montcalm ne justifiait donc pas le discrédit qu'il jetait sur son chef.

Mais le prétexte était trouvé pour Montcalm d'élever le ton. Une correspondance entretenue avec Versailles à la suite de Carillon fait bien connaître son ressentiment d'avoir à obéir au gouverneur. Le Roi céda aux instances des amis du général. Il refusa cependant de destituer Vaudreuil de sa charge, mais il confia la lieutenance-générale et la direction des opérations militaires à Montcalm. Le 10 mai 1759, Montcalm reçut son titre nouveau. Vaudreuil lui céda alors le pas de bon gré. Il ne lui ménagera pas son aide, car son unique pensée est le salut de la Province.

LOUIS XV N'ABANDONNE PAS LE CANADA

1758-1759

La supériorité numérique des Britanniques devient chaque année plus écrasante. Tandis que les défenseurs du Canada attendront toujours des renforts qui ne viendront pas, ou bien trop peu nombreux, et trop tard en tout cas. De ce fait brutal, de cette disparité, on viendra à mettre la France et son Roi en accusation d'avoir abandonné le Canada.

Cependant, la géopolitique commande l'histoire. La France, nation tout ensemble continentale et maritime se voit contrainte de combattre sur deux fronts, celui d'Allemagne et celui des colonies. Au contraire, l'Angleterre doit à son insularité de pouvoir concentrer tout son effort militaire sur la marine autant pour la défense de son sol que pour la conquête des colonies. Cette particularité géographique lui assure ainsi la supériorité navale.

Louis XV doit donc faire face à la coalition de la Prusse, sur le continent, et de l'Angleterre dans les colonies. Le front continental mobilise, on le comprend, le principal de ses forces, car c'est la frontière immédiate de la France qu'il faut protéger. L'Angleterre alimente de son or Frédéric II tandis qu'elle jette toutes ses forces à elle sur le Canada, but principal de la guerre de Sept Ans qu'elle a déclenchée. Cette différence d'objectif principal est donc la cause évidente de l'inégalité des forces envoyées par les deux nations en Amérique.

Toute à son effort maritime, l'Angleterre a acquis depuis trois quarts de siècle la maîtrise des mers et, en 1758, sa marine est deux fois plus nombreuse que la nôtre. Ce grave déséquilibre a encore été accentué par cet acte de piraterie que constitua la prise de trois cents navires marchands français au début des hostilités, alors que la guerre n'était pas encore déclarée.

Cette maîtrise des mers se fait insolente au point que les Anglais n'hésitent plus à venir bombarder les côtes françaises, tentant même un débarquement que les Français repoussent le 11 septembre 1758.

De plus, l'opposition forcenée des parlements à la politique fiscale de Louis XV contraint celui-ci, depuis de nombreuses années, à réduire les dépenses considérables occasionnées par l'entretien et le renouvellement constant d'une flotte de guerre qui puisse rivaliser avec celle de l'Angleterre. C'est la trahison des parlements qui est la cause profonde des difficultés de la royauté pendant tout le règne.

Ainsi, la lutte est inégale, et Louis XV pare au plus pressé, en Europe, escomptant échanger au traité de paix ses conquêtes continentales contre celles que les Anglais auront faites outre-mer, comme cela s'était produit à la paix d'Aix-la-Chapelle en 1748. Mais c'était ne pas comprendre la lutte que menait William Pitt, le Premier britannique. Pour lui et son parti, la domination du Canada a été la cause principale du déclenchement de la guerre, et elle sera la clause déterminante du traité de paix à venir.

Louis XV ne manque pas de s'emparer rapidement des gages continentaux qui lui serviront dans les futures négociations : c'est le Hanovre, associé à la couronne anglaise depuis que la dynastie de ses rois est montée sur le trône d'Angleterre.

Après 1757 et la défaite française de Rosbach face aux Prussiens, 1758 marque en Europe l'enlisement du conflit terrestre, la France ne pouvant abattre la puissance militaire prussienne. Cet épuisement de la France en Allemagne est la condition de la victoire anglaise au Canada.

Louis XV le comprend, qui veut en finir avec son ennemi principal, l'Angleterre. Au printemps de 1759, le Roi rassemble 65 000 hommes face aux côtes britanniques. Pour ce débarquement gigantesque, des centaines de bateaux à fond plat sont construits à la hâte, et les escadres de Toulon et de Brest doivent assurer que le passage de la mer se fera sans obstacle. L'émoi est grand en Angleterre. Il ne s'y trouve que 30 000 hommes, et les milices sont peu sûres. Ainsi, que les Français obtiennent seulement six heures de liberté d'action dans la Manche et l'invasion de l'Angleterre peut commencer.

Mais Pitt, fort bien renseigné par des espions, connaît le dispositif français et le mouvement des deux escadres. Deux flottes anglaises sont envoyées pour les combattre. La faiblesse chronique de notre marine confrontée à la superbe puissance anglaise ne peut que produire le désastre. Les Français sont coulés ou saisis, et le projet du Roi sombre avec eux.

LA PRISE DE QUÉBEC

1759

Tout l'hiver, le bruit des préparatifs militaires anglo-américains avertit la colonie que le printemps va les voir reparaître à nos frontières. Sans attendre l'annonce de la victoire anglaise sur la flotte française, Pitt confie à l'amiral Saunders une nombreuse escadre. L'ampleur des moyens employés fait, une fois de plus, espérer à notre ennemi qu'il va enfin s'emparer du Canada. Le plan du cabinet britannique est classique : la double invasion par voie fluviale et terrestre.

12 000 hommes, commandés par le général Amherst marchent sur Montréal par le Richelieu, tandis que la flotte de Saunders, forte de ses quarante navires de guerre et de ses cent trente transports de troupe remontera le Saint-Laurent. À bord, 13 000 soldats sous les ordres du général Wolfe.

Un véritable enthousiasme patriotique soulève le Canada, dans un élan militaire unanime. 15 000 miliciens sont recensés dont certains sont des gars de quinze ans, tandis que des vieillards de quatre-vingts ans n'hésitent pas à se présenter aussi. En avril, l'évêque de Québec, Mgr de Pontbriand, ordonne des prières publiques et les églises se remplissent. Les recrues canadiennes viendront épauler les 5000 soldats réguliers du général de Montcalm.

Bourlamaque est dépêché à la tête de 2500 hommes au lac Champlain pour contenir l'avancée d'Amherst. Il l'y arrêtera pendant un an.

Cependant, fin mai, la flotte de Saunders commence de remonter le Saint-Laurent. Si, à notre grande surprise, il en évite les périls successifs, c'est qu'il est guidé dans sa navigation par des pilotes français capturés durant la guerre. Le 27 juin, le corps expéditionnaire anglais débarque dans l'île d'Orléans. Le 29, un détachement atteint la pointe de Lévis, en face de Québec. Échouant dans sa tentative de déloger les Français retranchés à Beauport, Wolfe fait subir à Québec un terrible bombardement de deux mois. Les destructions sont considérables dans la ville, mais les murailles se dressent toujours. De plus, le site naturellement défensif de Québec ne permet pas d'en envisager la prise rapide.

Ainsi, Wolfe n'a obtenu aucun résultat tangible lorsque l'amiral le prévient, début septembre, qu'il leur faudra impérativement lever l'ancre avant la fin du mois. Wolfe décide alors de tenter le tout pour le tout. Durant les deux mois précédents, il avait bien tenté plusieurs attaques qui toutes avaient échoué. Renseigné par un traître, le jeudi 13 septembre, à 1 h du matin, la nuit profonde devant cacher leur manœuvre, les Anglais glissèrent le long du fleuve sur des bateaux plats et atteignirent en grand silence l'Anse-au-Foulon.

Depuis leur débarquer et tout au long de leur cheminement sur la berge et l'escarpement, ils neutralisent les vigies peu nombreuses. Suivant les indications du déserteur français, ils grimpent enfin le raidillon peu défendu par lequel toute une armée, 4500 hommes, débouchent à 8 h du matin, en haut de la falaise, aux plaines d'Abraham. Ils se rangent aussitôt en bataille à peu de distance de la muraille de la ville. La position qu'ont prise les Anglais est bien téméraire, car elle leur rend impossible toute retraite rapide. Ils n'ont, de plus, que deux petites pièces d'artillerie.

Montcalm prévenu arrive en hâte de son camp de Beauport avec 3000 hommes et se place, sur les plaines d'Abraham, entre les murs de Québec et les Anglais. Craignant que l'assaillant ne se retranche, le général décide de brusquer l'attaque. Vaudreuil, au contraire, lui conseille d'attendre un renfort dont l'arrivée est imminente. Montcalm ne l'écoute pas.

L'armée française s'avance alors sous ses ordres avec une telle précipitation que bien vite le mouvement n'a plus aucun ensemble. Les bataillons se dépassent, se gênent, tirant en désordre. Arrivant à portée de feu des Anglais rangés en lignes, ils sont fauchés par un tir précis et compact. Les rangs français sont aussitôt disloqués. Les Anglais contre-attaquent alors à la baïonnette. En moins d'un quart d'heure, la déroute française est totale. Montcalm et Wolfe sont tous deux mortellement blessés. Lorsque paraît Bougainville, en fin de matinée, il est déjà trop tard. Il amenait au pas de charge 2000 hommes d'élite, ceux que Vaudreuil avait dit d'attendre avant de lancer l'assaut.

Ainsi, Montcalm avait accumulé faute sur faute. Pourtant, le gouverneur ne juge pas la situation désespérée. La mort du général lui rend provisoirement la direction des opérations. Les murailles de la ville sont solides. Elles permettraient de soutenir encore quelques jours de siège, et notre résistance contraindrait finalement les Anglais à rembarquer avant que ne s'achève le mois de septembre.

Les troupes françaises, malgré leurs lourdes pertes, sont encore en nombre supérieur à celles dont l'ennemi a réussi l'établissement dans la position précaire que nous avons dite. Il suffit de tenir et de laisser l'Anglais s'user inutilement. Mais les officiers de Montcalm, habitués par leur chef à tenir dans le dédain le plus constant ce gouverneur canadien auquel le roi lui-même a ôté la direction de la guerre, refusent de lui obéir et cèdent à un soudain mouvement de panique.

Le soir du 13, les officiers décident le repli de l'armée à 50 km de Québec, sur la rivière Jacques Cartier. Vaudreuil s'oppose vainement à cette folie qui tourne à la trahison puisque la ville est ainsi livrée sans défense.

Lévis était à Montréal. Prévenu trop tard, il réprouva violemment le repli de l'armée opéré dans la nuit du 13 au 14. Il accourut et, d'accord avec Vaudreuil, il ordonna le 17 la contre-attaque, et c'est en chemin, le 19, qu'il apprit la reddition de la ville. Lévis, second de Montcalm et son ami, n'avait jamais pris part aux railleries et à l'hostilité dont ses compagnons d'armes, les officiers français, avaient accablé Vaudreuil. Homme droit, réfléchi, compétent, il ne croyait pas comme son général que tout était d'avance perdu.

LE SURSAUT DE LÉVIS ET LA CAPITULATION GÉNÉRALE

1760

Au printemps de 1760, Lévis rassemble les dernières forces dont dispose le Canada. Il attaque dès le 28 avril la garnison anglaise de Québec. Il remporte la victoire de Sainte-Foy et met le siège devant la ville.

Le sort des armes est suspendu à l'arrivée de la première flotte qui paraîtra sur le fleuve. Si les Français se présentent d'abord, Québec est reprise. Mais, le 9 mai, la flotte anglaise s'avance sur le fleuve, devançant les nôtres qui n'entreront dans le golfe que le 15.

Dès lors, durant l'été, rien ne peut plus arrêter la progression des 18 000 Anglo-Américains vers Montréal d'autant que les miliciens ne veulent plus se battre. Lévis, ne raisonnant qu'en termes militaires, veut opposer jusqu'au bout la vaillance de nos troupes à l'invasion du Canada. Mais Vaudreuil, toujours animé par l'unique souci de procurer sans relâche le salut du peuple canadien, désire la cessation des hostilités à des conditions plus favorables aujourd'hui qu'elles ne pourront l'être dans la suite.

Ainsi, les Français déposent-ils les armes et signent-ils la capitulation générale de la Nouvelle-France le 8 septembre 1760. Vaudreuil, qui sut toujours agir opportunément dans le déroulement des actions militaires, montra encore la pertinence de ses décisions en provoquant immédiatement la paix. Les conditions qu'il nous obtint alors furent honorables tant pour notre armée que pour la population civile. Il sauva notre peuple dans la guerre puis dans la paix, dans les victoires comme dans la défaite.

Pourtant, quelle que fût l'atténuation qu'il obtint de nos malheurs, la longue série commença pour nous des conséquences de la capitulation. À partir du 13 mai, on vit le douloureux départ des fonctionnaires et des militaires français, rembarquant pour la mère patrie. Néanmoins, beaucoup d'entre eux demeurèrent dans ce pays où le service du Roi les avait amenés et où les liens du mariage les retinrent désormais et pour toujours.

LE TRAITÉ DE PARIS :

L'ANGLETERRE VEUT LE CANADA

1763

La période de l'occupation anglaise que nous ouvre la capitulation générale est connue sous le nom de “ régime militaire ”. Elle s'achèvera en 1763 par le traité de Paris. C'est une nouvelle page de notre histoire qui commence. Nous en verrons dans la suite les traits les plus saillants. Mais avant de clore ce chapitre sur le “ régime français ”, examinons rapidement le traité qui détermina le sort de la colonie.

En 1760, rien n'est encore perdu pour la France et donc pour le Canada. La guerre continue en Europe et la victoire anglaise d'Amérique semble réparable. En 1761, Louis XV pense pouvoir réclamer sa province d'Amérique en offrant en échange aux Anglais ce précieux atout qu'il leur a saisi sur le continent : le Hanovre.

Mais la stratégie de Pitt est cohérente : il veut le monopole colonial et maritime, et ne se soucie pas d'une province continentale comme le Hanovre. Le Roi devra donc attendre la chute du ministre anglais pour tenter de nouveau la négociation avec son successeur. La diplomatie secrète de Louis XV s'y emploie et contribue au remplacement de Pitt à l'automne 1761 par un ministre tory, plus pacifique.

Pourtant, la position française n'en va pas être améliorée. En effet, dans le même temps la Prusse qui aurait dû succomber en 1761 dans l'encerclement terrible de ses trois ennemis coalisés contre elle, opère en 1762 un redressement inattendu. C'est que, cette année-là, l'impératrice russe Élizabeth meurt, et Pierre III qui lui succède quitte la coalition française pour s'entendre avec Berlin en une paix séparée. L'Autriche abandonne alors la partie et la défaite devient inévitable pour Louis XV.

Ainsi, la politique de Pitt va porter tous ses fruits pour l'Angleterre malgré la disgrâce du grand ministre. Aux négociations de paix qui se tiennent en 1763, l'objet principal du différend franco-anglais porte sur le Canada que Louis XV tente jusqu'au bout de conserver. L'Angleterre ne pouvant en effet garder toutes ses conquêtes coloniales, le débat s'établit entre Londres et Paris au sujet du partage à opérer.

Mais bien entendu, c'est notre vainqueur qui en décide. L'hésitation anglaise ne dure guère. L'Amérique des treize colonies a porté le plus lourd du combat. C'est d'ailleurs de la collusion impérialiste des Américains, particulièrement des Washington, avec les milieux financiers londoniens, que la guerre est née, ne l'oublions pas. Aussi, ceux qui ont provoqué ce conflit n'entendent pas voir échapper leur proie au moment de la victoire.

D'ailleurs, en France, faisant le siège du Roi, la société corrompue des hommes d'argent et de “ philosophie ” dit bien haut son souci de sacrifier le Canada présenté à l'opinion comme l'œuvre exécrée des jésuites honnis, et de garder plutôt la Guadeloupe.

Ainsi, l'effondrement du roi de France face à l'ennemi anglais ne fait que s'enclencher sur la défaite royale devant l'ennemi de l'intérieur, la trahison “ philosophique ”, janséniste et parlementaire. En 1762 en effet, les parlements de Paris et des autres provinces de France ordonnèrent l'interdiction de la Compagnie de Jésus dans le ressort de leurs juridictions respectives, et cela malgré toutes les tentatives que firent le Roi et les évêques presque unanimes à l'encontre d'un tel arbitraire, d'une telle iniquité, d'une telle violence faite au droit. L'impuissance du Roi est ici étonnante. Nous en verrons les causes dans notre prochain chapitre.

Ces années donc, 1762-1763, virent la première grande et double défaite de la monarchie française face à la révolution impie qui devait l'emporter.

Louis XV se laissant arracher sa belle province d'Amérique obtient, en l'exigeant avec constance jusqu'à la signature finale de 1763, que la religion catholique de ses sujets vaincus soit respectée de leurs vainqueurs. Les négociateurs anglais consentent cette clause, en ajoutant cette restriction qui dans leur esprit doit l'annuler : « Autant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne. »

Disons enfin que Louis XV aura à cœur d'honorer, au moins en partie, les dettes que ses fonctionnaires et ses soldats avaient contractées dans la colonie.

Le Roi contribuera encore à soutenir les communautés religieuses demeurées au Canada. La France ne conserve plus en Amérique du Nord que le droit de pêche dans les eaux poissonneuses de Terre-Neuve, et les îles Saint-Pierre et Miquelon pour la relâche des navires hauturiers, sans qu'il soit permis cependant d'élever des fortifications.

La défaite de la France achève ainsi un siècle et demi d'une histoire qui avait provoqué notre admiration jusque-là. Comment comprendre qu'un tel destin couronne d'ignominie tant d'héroïques combats, de si superbes victoires, de si constants succès, gages d'une si persévérante complaisance divine à notre endroit ?

Remarquons ici que les causes militaires en sont indéniables, mais qu'elles ne sauraient à elles seules rendre compte d'un tel événement dans toute son ampleur. L'objet de notre prochain chapitre sera de rechercher plus en profondeur l'origine de semblable défaite. C'est une nécessité pour nous, Canadiens français, de la mettre en lumière pour mieux comprendre notre passé, et retrouver à travers les méandres historiques, le dessein divin qui n'a pas cessé de produire les effets de sa providence inlassable.

(1) Après les défaites inattendues de la guerre de Sept Ans, Louis XV réformera l'armée de France pour lui rendre la valeur qu'avait su lui donner Louis XIV.

(2) Les 28 000 Acadiens vivant actuellement dans les provinces maritimes sont les descendants de ceux qui s'étaient enfuis et de ceux qui revinrent à travers mille vicissitudes.