QUELLE RÉFORME POUR L'ENTREPRISE ?

I. Le projet des syndicats chrétiens

DANS les années 40, le syndicalisme catholique au Québec se fit le promoteur de ce qu'on appela « la réforme de l'entreprise », élaborée en Europe par les démocrates-chrétiens dans la Résistance, imbus de la philosophie personnaliste.

Elle se voulait la réponse chrétienne à la question sociale, une troisième voie, à côté de celles du marxisme-léninisme et de la social-démocratie. Face aux communistes revendiquant l'appropriation des moyens de production par les travailleurs, donc par l'État, et face aux sociaux-démocrates respectant la propriété privée mais confiant à l'État-providence la redistribution des richesses par le moyen de l'impôt et des prestations sociales, les chrétiens vont prôner la promotion de la dignité humaine des travailleurs et la démocratisation de l'économie.

La réforme de l'entreprise satisfait cette exigence en permettant à tous les salariés de participer à la propriété, à la gestion et aux bénéfices de leur entreprise. Ainsi, les patrons n'étant plus les seuls bénéficiaires de l'activité économique, la lutte des classes perdra sa raison d'être, tandis que les travailleurs, ayant la faculté de fixer eux-mêmes leurs avantages sociaux, rendront l'État-providence pratiquement inutile.

La doctrine sociale de l'Église fournit sa caution à la réforme de l'entreprise. En effet, dans son encyclique Quadragesimo anno, Pie XI incitait « à tempérer le contrat de travail par des éléments empruntés au contrat de société ». La formule est certes un peu vague, mais le Pape parla aussi de participation à la propriété de l'entreprise, à sa gestion et aux profits qu'elle apporte. Pie XII lui-même, dans son radio-message du 1er septembre 1944, recommanda un début de réforme de structures dans la grande exploitation.

Les jésuites de l'Action populaire de Paris s'employèrent à répandre cette revendication que les syndicats catholiques de France et de Belgique inscrivirent à leur programme. Des associations patronales catholiques s'y montraient aussi favorables.

Les jésuites de l'Action populaire de Paris s'employèrent à répandre cette revendication que les syndicats catholiques de France et de Belgique inscrivirent à leur programme. Des associations patronales catholiques s'y montraient aussi favorables.

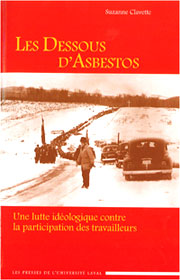

Le Québec suivit très rapidement l'exemple européen, comme le montre Suzanne Clavette dans sa thèse de doctorat publiée sous le titre : « Les dessous d'Asbestos, une lutte idéologique contre la participation des travailleurs. » Son explication cohérente et bien documentée de la grève de l'amiante démolit le mythe, façonné par Trudeau et ses compères, d'une « prise de la Bastille » de la Révolution tranquille, et démontre qu'elle n'a préparé que de loin, et bien involontairement, l'écroulement de notre chrétienté canadienne-française. Surtout, son analyse des idéologies en présence dans ce conflit social souligne les contradictions de la doctrine sociale de l'Église, ses funestes conséquences et les agissements d'un clergé déjà très progressiste. Tant et si bien que ces événements malheureux, tragiques pour bien des familles, nous sont aujour-d'hui un précieux faire-valoir de la véritable doctrine sociale catholique, celle des catholiques intégraux, et donc une nouvelle confirmation de la justesse des analyses de notre Père, l'abbé de Nantes.

UNE RÉFORME PROPAGÉE PAR LE CLERGÉ

C'est la faculté des Sciences sociales de l'Université Laval de Québec qui fut ici le chantre de la réforme et sa principale propagandiste. Comme le dit Suzanne Clavette, « difficile de savoir si la réforme de l'entreprise fait partie de la doctrine sociale de l'Église, mais il n'y a aucun doute : elle fait partie de l'enseignement de la faculté. » Son bulletin des relations industrielles et surtout sa revue destinée aux prêtres, Ad usum sacerdotum, présentent la théorie sans aucun sens critique, comme étant évidemment la doctrine officielle de l'Église.

À Montréal, les jésuites de l'École sociale populaire ne sont pas en reste. Le Père Joseph-Papin Archambault, trop marqué par ses déclarations enthousiastes pour la Révolution nationale du Maréchal Pétain, a perdu de son influence au profit des Pères Jean d'Auteuil Richard et Jacques Cousineau, qui viennent de fonder la revue « Relations » ; ils y font souvent écho à la réforme de l'entreprise. Or, ce sont eux qui assument une grande partie de la formation des dirigeants syndicaux.

L'abbé Gérard Dion, alors aumônier du patronat de Québec, en est aussi un ardent partisan mais il veille à ce qu'elle ne se fasse pas au détriment des syndicats qu'il considère comme les indispensables défenseurs de la classe ouvrière. « Toute réforme de structure, dit-il, devra se faire avec la collaboration des syndicats ouvriers, sinon ce sera la faillite. » La réforme de l'entreprise signifie donc pour lui une augmentation des pouvoirs du syndicat.

Le sulpicien Paul-Émile Bolté, professeur de théologie au grand séminaire de Montréal et disciple du dominicain progressiste Chenu, prétend, quant à lui, fonder l'économie sur l'épanouissement de la personne humaine. À ses yeux, c'est le travail qui justifie le droit de propriété, tout travailleur peut donc légitimement revendiquer une participation à la propriété de l'entreprise.

De son côté, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), par la voix de son secrétaire général, André Roy, propose de distinguer la propriété et l'autorité au sein de l'entreprise. « C'est là, dit-il, le point névralgique de la lutte entre le travail et le capital ; c'est parce que la propriété a pris, à elle toute seule, le manteau de l'autorité, qu'elle est aujourd'hui battue en brèche. » Autrement dit : pour que les propriétaires soient de nouveau respectés, qu'ils acceptent de ne plus exercer exclusivement l'autorité !

LE PATRONAT APPLIQUE LA RÉFORME

En 1943, une nouvelle organisation patronale, l'Association professionnelle des industriels (API), est fondée à Montréal à l'initiative d'un jeune jésuite, diplômé d'Harvard, le Père Émile Bouvier. Elle se réclame, elle aussi, de la doctrine sociale de l'Église, mais dans un tout autre sens.

Grâce à son Bureau des relations industrielles, qui conseille les chefs d'entreprises dans la négociation des conventions collectives, et grâce à la section des relations industrielles qu'elle subventionne à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Montréal, l'API s'assure en peu de temps une suprématie dans le microcosme économique de la Province. Après guerre, la plupart des associations patronales du Québec y sont affiliées, quoiqu'en gardant une large autonomie. Son congrès annuel est devenu un des rendez-vous importants de l'élite économique sous Duplessis. Elle est d'ailleurs largement subventionnée par ce dernier.

Sans critiquer de front les propositions syndicales de réforme, l'API recommande la mise en place dans chaque entreprise d'un « comité de bonne entente », appelé aussi « comité de coopération », où patron et ouvriers s'assoient à la même table pour régler certaines difficultés internes. Elle encourage aussi la participation aux bénéfices sous forme de primes accordées en cas de réduction des coûts de production ou d'augmentation de la productivité.

UNE OPPOSITION IDÉOLOGIQUE

L'abbé Dion, aumônier du patronat de Québec, récuse ces propositions de l'API qui organisent, certes, une participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise, mais hors des syndicats. Il alerte les instances syndicales ouvrières et leurs aumôniers. Mais surtout il fait le siège de son archevêque et primat du Canada, le cardinal Villeneuve, car il craint une division au sein de l'Église sur ces sujets complexes. Certains pourraient se rallier aux thèses de l'API soutenues par le jésuite Bouvier, d'autres à la réforme de l'entreprise soutenue par la Faculté des sciences sociales de Laval. S'ajoute à cela la question récurrente de la déconfessionnalisation des syndicats catholiques, donc d'une éventuelle perte d'influence pour les aumôniers. Comme l'épiscopat est indécis, l'abbé Dion propose au cardinal que les aumôniers se réunissent afin que le compte rendu de leurs études aide les évêques à adopter une position commune.

C'est ce qu'ils font en avril 1945. La grande majorité des aumôniers adopte la position progressiste en faveur de la réforme de l'entreprise. Ils désignent aussi un conseil permanent pour faire le lien entre les aumôniers et l'épiscopat. L'abbé Dion suggère au cardinal d'officialiser ce conseil, ce sera la Commission sacerdotale d'études sociales (CSES), et d'y nommer le Père Bouvier dont les thèses réactionnaires ont été rejetées par la majorité de ses confrères ! La proposition est machiavélique : en le nommant officiellement membre d'une instance où il sera minoritaire, on le contraint à se plier aux décisions adoptées par la majorité.

La CSES va jouer un rôle fondamental dans l'évolution de l'Église catholique au Québec. Ses travaux sont présidés par l'entreprenant abbé, bientôt monseigneur, Jean-Charles Leclaire. Le Père Bouvier, très mal à l'aise avec ses collègues progressistes, brillera par ses absences. L'un des membres les plus actifs, outre l'abbé Dion, est l'abbé Charles-Omer Garant, jusqu'à ce que le nouvel archevêque de Québec, Mgr Roy, obtienne sa désignation comme évêque auxiliaire. Il devient alors un des membres les plus progressistes de l'épiscopat canadien avant le Concile. Lui et NNSS Roy archevêque de Québec, Charbonneau, de Montréal, Douville, évêque de Saint-Hyacinthe, Mélançon, de Chicoutimi, sont les cinq prélats acquis sans réticence à la réforme de l'entreprise et prêts à en faire la promotion. Ils sont persuadés qu'il y va du bien des travailleurs, et de l'avenir de l'Église qui ne doit pas se couper des masses laborieuses.

Quant à la centrale syndicale catholique, la CTCC, elle est entièrement acquise à la réforme de l'entreprise qu'elle inscrit à son programme au Congrès de Saint-Hyacinthe en 1947, après un vibrant discours de son président, Gérard Picard. Mgr Leclaire, au nom de Mgr Douville, président de la commission des affaires sociales de l'épiscopat, l'approuve en des termes sans équivoque : « Ces objectifs, l'Église vous les donne ; elle vous demande de les faire passer dans la pratique ; elle vous avertit que c'est votre devoir. À vous de travailler à l'organisation du temporel, selon les principes et la voie tracée par le Pape. »

Au centre, Mgr Leclaire.

VERS L'AFFRONTEMENT

C'est dans ce contexte qu'une grève éclate dans les ateliers de la Dominion Textile. Elle se termine par la victoire du syndicat qui obtient notamment un droit d'arbitrage obligatoire sur tous les changements de tâches. Autrement dit, c'est un premier pas vers la participation du syndicat à la gestion de l'entreprise.

En 1948, à la Wabasso de Shawinigan et de Sherbrooke, ou encore chez Alcan, le syndicat propose une participation aux bénéfices pour compenser le refus des augmentations de salaire. Il voudrait aussi être consulté pour l'organisation des ateliers et des tâches afin d'améliorer la sécurité au travail et lutter contre les maladies professionnelles, en particulier la silicose.

L'API ne tarde pas à réagir et à adopter une position plus réactionnaire sous l'influence de son directeur général, Jean-Guy Lamontagne, et du Père Bouvier qui revient d'un voyage d'études en Europe et en Chine. Impressionnés par la vigueur du communisme, par la manière dont des peuples entiers sont tombés à leur corps défendant sous son esclavage, ils vont percevoir le danger de la réforme de l'entreprise. En permettant aux syndicats de prendre le contrôle de la production économique du pays, elle prépare l'instauration d'un régime communiste. La réforme de l'entreprise sera le Cheval de Troie du communisme en Amérique du Nord !

Cette analyse trouve aussitôt un appui chez le Premier ministre de la Province, Maurice Duplessis. Certains évêques sont également inquiets, en particulier Mgr Courchesne, archevêque de Rimouski, et Mgr Antonuitti, le Délégué apostolique. La réforme de l'entreprise leur semble en outre une atteinte au droit sacré à la propriété privée, l'un des articles importants de la morale catholique.

Esdras Minville, à son tour, se prononce contre la réforme puisque l'entrave à l'autorité du patron ébranle l'un des fondements de notre civilisation. Il souligne aussi que pour être équitable avec le lot du propriétaire, la participation aux bénéfices pour les travailleurs devrait être jumelée à une participation aux pertes éventuelles, ce qui est impensable.

LA GRÈVE DE L'AMIANTE

Le débat va subitement s'embraser après le 20 janvier 1949. Ce jour-là, à la surprise générale, car personne n'a été consulté, le Premier ministre Duplessis dépose un projet de loi pour un nouveau code du travail. Sa finalité est d'assurer la paix sociale dans la Province. Pour cela, il met en place des procédures d'arbitrage en cas de conflit, interdit pratiquement le recours à la grève et limite au maximum l'action des syndicats.

Aussitôt le texte connu, la CSES rend un avis très défavorable, immédiatement approuvé par les évêques de la commission des affaires sociales. Sans même attendre que les autres évêques se prononcent, Mgr Garant, de sa propre initiative, porte à la connaissance de tous les députés le jugement de la commission. Cela fait évidemment l'effet d'une bombe, car à cette époque il est encore impossible pour un gouvernement de faire passer un texte condamné par l'épiscopat. Aussi Duplessis est-il contraint de retirer son projet de loi, mais ce sera la guerre contre le courant progressiste de l'Église !

Tel est le contexte réel de la grève de l'amiante. Car au même moment, à Asbestos, les négociations pour le renouvellement de la convention collective de la Canadian Johns-Manville, le plus important exploitant des mines d'amiante, traînaient depuis octobre. Dix revendications du syndicat catholique, en particulier sur la salubrité des lieux de travail et sur les salaires, ne posaient pas de réelles difficultés, comme Suzanne Clavette le rappelle honnêtement. Par contre, trois autres, directement inspirées par la réforme de l'entreprise, bloquaient les négociations :

1- La consultation du syndicat dans tous les cas de promotion, transfert et congédiement.

2- La soumission des standards de production à l'approbation des employés.

3- Le versement de 3 % de la masse salariale au fonds de sécurité sociale syndical.

Mr Brown, le président de la compagnie, le reconnaîtra : « le point crucial de la grève est l'insistance que les chefs du syndicat mettent à obtenir, pour eux-mêmes, une part d'autorité et de contrôle sur l'administration.

Les négociations auraient dû aller en arbitrage devant le juge Poisson. Mais le syndicat le récusa, au motif que, lors d'un précédent litige, il avait exercé sa charge en état d'ivresse et qu'il avait déclaré publiquement que, de toute manière, il prenait ses ordres auprès du Premier ministre.

Le 12 février 1949, les deux mille mineurs d'Asbestos se mettent en grève, bientôt rejoints par leurs trois mille collègues de Thetford-Mines.

La réaction des dirigeants de la compagnie ne se fait pas attendre : ils exigent le retour au travail puisque la grève est illégale, le syndicat n'ayant pas respecté la procédure d'arbitrage. Duplessis soutient le patronat et, à la Chambre, vilipende la réforme de l'entreprise. Dans son style inimitable, il traite ses partisans de « martyriseurs d'encycliques ».

Le débat s'envenime. L'API prend parti contre les grévistes au nom du respect de la doctrine sociale de l'Église. Mgr Garant prend, lui, le parti des grévistes au nom de cette même doctrine sociale. L'abbé Dion rétorque au Père Bouvier que s'en prendre aux syndicats, c'est s'en prendre à la classe ouvrière, c'est créer un climat de lutte des classes, ce qui ne peut pas être la doctrine sociale de l'Église !

Qui a raison ? La doctrine sociale de l'Église impose-t-elle le respect du droit de propriété, ou bien soutient-elle la démocratisation de l'économie jusqu'à exiger que le syndicat, mouvement qui dépasse le cadre de l'entreprise, en devienne le cogérant et décide du partage de ses bénéfices ? S'opposer à cette réforme, est-ce encourager la lutte des classes ? Ou bien, cette ingérence du syndicat dans l'entreprise ne serait-elle pas déjà un effet de la lutte de la classe ouvrière contre le patronat ?

Deux positions irréductibles s'affrontent, ce qui explique le durcissement du conflit auquel nous allons assister. Les dirigeants de l'entreprise et le Premier ministre, persuadés qu'ils défendent notre société occidentale fondée sur le christianisme et la propriété privée, ne veulent pas céder : la grève est illégale, il n'y aura pas de négociation aussi longtemps que le travail n'aura pas repris. Ils savent que si le syndicat n'obtient rien, son prestige sera ruiné, et qu'il sera dans la nécessité de renoncer à sa réforme de l'entreprise.

Le syndicat, quant à lui, persuadé tout autant qu'il défend la conception chrétienne de la société, ne veut pas céder. Il sait lui aussi que son existence et surtout la valeur de son programme sont en jeu. Or, derrière l'influence du syndicat catholique, c'est l'influence de l'Église dans le monde ouvrier qui paraît aussi être en jeu.

C'est la raison pour laquelle les évêques vont être contraints d'intervenir. Sans chercher à trouver une réponse doctrinale incontestable, ce qui reviendrait à faire le procès de la doctrine sociale de l'Église, ils vont s'attacher surtout à trouver une issue au conflit. Le 28 mars, alors que la situation est complètement bloquée depuis le 12 février, Mgr Courchesne écrit au Premier ministre, son ami, afin de le presser de trouver une solution honorable pour le syndicat catholique. Les négociations reprennent donc, avec Mgr Leclaire comme intermédiaire ; elles vont durer onze jours, mais tous les compromis proposés par le syndicat ou par le représentant de l'épiscopat sont refusés par Duplessis.

Le 11 avril, au congrès annuel du patronat, des orateurs suggèrent de former un « cartel des patrons » pour défendre la société libérale et lutter contre le socialisme et la remise en cause des droits de propriété.

Cependant, comme les mines en grève représentent 85 % de la production mondiale, la pénurie d'amiante provoque des ralentissements d'activité dans la construction et les secteurs connexes. La pression se fait donc plus forte pour trouver une solution.

Voilà pourquoi, le 13 avril, en pleine Semaine Sainte, Mgr Roy, archevêque de Québec, propose ses services comme négociateur. Il arrive à un compromis le 15 avril, mais Duplessis refuse l'augmentation de salaire supplémentaire accordée aux grévistes afin que le syndicat ne perde pas la face. Entre temps, le Père Bouvier a été évincé de l'API et de la CSES à la demande des évêques de la commission des études sociales.

Le 25 avril, nouvelles négociations, cette fois sous l'égide du ministre du Travail. Mais Duplessis reste inébranlable. Le doux Mgr Roy, cette fois, se fâche. Il menace le Premier ministre de rendre public le déroulement des négociations où celui-ci paraît comme le principal obstacle à une solution du conflit. Duplessis accepte alors d'assouplir sa position.

Or, le même jour, sans que personne n'en ait été averti, Mgr Antonuitti reçoit Mgr Leclaire à la délégation apostolique à Ottawa. Partisan de l'API, le représentant du Pape souhaite avoir un compte rendu de première main du déroulement de la crise et des négociations. Au cours de la conversation, il s'inquiète de la situation des familles des grévistes, privées de salaire depuis dix semaines. Se rendant compte du drame social que cela représente, il est d'avis que le devoir de l'Église est de les aider. C'est donc lui qui a l'idée d'une quête à leur profit dans tous les diocèses du Québec.

Mgr Leclaire en avertit ses supérieurs, les évêques de la commission des affaires sociales. NNSS Charbonneau et Douville acceptent aussitôt la proposition. Mgr Roy est plus réservé pour ne pas indisposer Duplessis. Mais comme les négociations échouent une nouvelle fois le 29 avril, il donne son accord.

Le 1er mai, à la cathédrale de Montréal, Mgr Charbonneau, dans son sermon annonçant la quête, mitre en tête, s'écrie en scandant ses paroles de coups de crosse sur le sol : « La classe ouvrière est victime d'une conspiration qui veut son écrasement et quand il y a une conspiration pour écraser la classe ouvrière, c'est le devoir de l'Église d'intervenir. »

Duplessis est furieux car c'est une calomnie contre sa politique. Il ne “ conspire ” pas contre les travailleurs, il s'en prend aux syndicats dont les revendications se retourneront un jour ou l'autre, il en est convaincu, contre les travailleurs. Tandis qu'en imposant l'arbitrage plutôt que la grève, il est persuadé d'assurer la prospérité économique de la Province et un véritable progrès social.

Le 5 mai, la Canadian Johns-Manville engage 750 briseurs de grève pour épauler les mineurs qui, à bout de ressources, ont déjà accepté de retourner au travail malgré les persécutions de leurs camarades grévistes. Pour les protéger, Duplessis envoie des renforts de police. Mais le soir, des grévistes excités capturent quelques policiers qui patrouillaient en ordre dispersé. Ils les conduisent au sous-sol d'une des deux églises d'Asbestos, celle du curé Camirand qui soutient les grévistes, où ils seront torturés, malgré la présence du prêtre qui n'intervient pas !

Le lendemain, devant la tournure dramatique des événements, l'acte d'émeute est proclamé par un juge de Sherbrooke et les forces de police investissent Asbestos. C'est une répression très dure… on comprend pourquoi.

Le 7 mai, plusieurs prêtres du diocèse de Sherbrooke, dont le curé de l'autre paroisse d'Asbestos, l'abbé Deslandes, s'emploient à trouver une solution au conflit. Leurs efforts, bien acceptés par la compagnie, se heurtent au refus du syndicat d'accepter le congédiement des responsables syndicaux.

Le même jour, à Rome, se tient le Congrès de l'Association internationale des patrons chrétiens, à laquelle l'API est affiliée. Or, celle-ci avait fait savoir au pape Pie XII ses réticences face à la réforme de l'entreprise et lui avait demandé de bien vouloir y répondre. Au cours de l'audience qu'il accorda à l'association, le Souverain Pontife réfuta le droit absolu des travailleurs à leur part de la propriété et même aux bénéfices de l'entreprise. Il précise même que si, dans l'entreprise, il peut y avoir un partage des responsabilités, « le propriétaire des moyens de production, quel qu'il soit, doit, toujours dans les limites du droit public de l'économie, rester maître de ses décisions économiques. »

Ce discours pontifical, répercuté dans les journaux du Québec, fait l'effet d'une bombe : c'est un démenti explicite de la réforme de l'entreprise. Aussitôt, les évêques se rallient à la position de Pie XII, mais ne pensent plus qu'à une chose : sauver leur syndicat catholique afin de préserver son influence et la leur !

Le 17 mai, les négociations reprennent donc pour achopper cette fois sur la clause dite « de représailles », c'est-à-dire le refus de la compagnie de réengager les salariés inculpés à la suite de l'émeute, dont, évidemment, tous les chefs syndicaux.

À la fin du mois, le syndicat se résout à abandonner officiellement ses revendications de participation à la gestion de l'entreprise. Mais il lui faudra encore un mois pour accepter le résultat des négociations de Mgr Roy avec la compagnie : 84 salariés seront suspendus jusqu'au jugement, plutôt que licenciés.

Lorsque le 27 juin, le syndicat accepte cette clause, la compagnie fait un geste supplémentaire : elle limite le temps de suspension à 30 jours.

Le 1er juillet, le travail reprend normalement dans les mines. Le conflit est fini, c'est une victoire incontestable du patronat et la défaite totale des partisans de la réforme de l'entreprise.

UNE VICTOIRE À LA PYRRHUS

La conclusion de Suzanne Clavette est intéressante à plus d'un titre. Elle montre que si la grève de l'amiante n'a pas été le combat mythique exalté par Trudeau, elle n'en a pas moins créé un clivage dans l'élite canadienne-française, qui facilitera la Révolution tranquille.

En effet, l'échec de la « troisième voie », chrétienne, pour résoudre la question sociale provoque le renforcement du courant social-démocrate, jusqu'alors très peu répandu au Québec. Ce n'est qu'à partir de cette époque qu'il rallie l'ensemble des forces syndicales puis la technocratie anticléricale. La Révolution tranquille sera sociale-démocrate.

Si Duplessis vient de gagner une rude bataille contre les syndicats, il vient aussi du même coup de déclencher une autre guerre dont il sera la victime. Son nom, ses méthodes, la hiérarchie de l'Église qui le soutenait, et le Canada français traditionnel deviennent, après Asbestos, les obstacles à la démocratisation de la société. Ils sont l'ordre ancien à détruire implacablement. Ce sera l'œuvre de la Révolution tranquille.

En revanche, Suzanne Clavette montre bien qu'à la suite des événements d'Asbestos, l'Église au Québec va connaître une véritable Contre-Révolution, à défaut de Contre-Réforme.

Mgr Courchesne mit au pas les prêtres de la CSES en faisant une critique implacable de leur projet de lettre pastorale sur la question ouvrière, présentée en juillet 1949. Or, on la croirait écrite aujourd'hui par… Jean-Paul II ! Presque tous les thèmes de l'encyclique Laborem exercens, que l'abbé de Nantes qualifia d'« encyclique marxiste », s'y trouvent.

Mgr Douville et les autres évêques de la commission des affaires sociales furent contraints de la refondre totalement. Mais même abondamment corrigée, la lettre pastorale s'attira encore des critiques lors de sa parution en août 1950. Ses rédacteurs craignirent alors une condamnation romaine, jusqu'à ce qu'un interlocuteur romain les rassurât : Mgr Pavan, le futur rédacteur de l'encyclique Pacem in terris, et l'un des promoteurs au Concile du texte sur la liberté religieuse. « Dans quelques années, leur dit-il, vous serez en retard. »

L'année 1950 vit aussi la démission forcée de Mgr Charbonneau, l'archevêque de Montréal. Suzanne Clavette n'a pu percer le mystère de ses raisons et de ses circonstances. Mais elle constate que son remplaçant, Mgr Léger, rallia aussitôt les positions de Mgr Courchesne. Bientôt élevé au cardinalat, il éclipsa Mgr Roy, pourtant primat de l'Église canadienne. Quant au nouvel évêque de Nicolet, Mgr Albertus Martin, il obtint de Pie XII une condamnation sans équivoque de la réforme de l'entreprise.

Cependant, loin de nous enthousiasmer de cette réaction, nous ne pouvons que nous affliger de son conservatisme satisfait. Il semble qu'après 1950, les aumôniers syndicaux assagis, les évêques progressistes réduits au silence ou remplacés par des prélats réactionnaires, l'autorité de Duplessis bien assurée, tout allait bien dans le meilleur des mondes… libéral et capitaliste.

Les sages propositions de réforme nationaliste d'Esdras Minville furent abandonnées. On parla beaucoup de corporatisme, mais on se contenta de vains discours. L'économie du pays et les travailleurs furent livrés au capitalisme libéral et à ses excès… À cela s'ajoute l'échec, que nous avons déjà étudié, de la modernisation du système éducatif, malgré les remarquables initiatives des religieux enseignants. Toute l'organisation hospitalière et sociale, elle aussi, qui bénéficiait du dévouement sans limites des congrégations religieuses, aurait eu besoin d'un plan de développement cohérent.

Or, aucun de nos évêques de l'époque n'avait une vue générale de la société, suffisamment perspicace et éclairée, pour guider la chrétienté canadienne française sur la voie d'une modernisation nécessaire, tout en contrant les méfaits de la société nord-américaine, matérialiste et individualiste. Alors que, peu à peu, les journaux, les syndicats et bientôt la télévision, éveillaient dans toute la société un esprit de revendication incessant, que le Voir, juger, agir de l'action catholique spécialisée amplifia encore jusque dans l'Église.

Sur ce, arriva la révolution conciliaire. Pour les évêques, ce fut un ébranlement qu'on imagine difficilement. Évidemment les progressistes jugulés en 1950, comme Mgr Roy, l'acceptèrent fort bien. Les plus réactionnaires, Mgr Parent, disciple et successeur de Mgr Courchesne, Mgr Cabana de Sherbrooke, préférèrent démissionner. Certains, comme Mgr Martin, s'enfermèrent dans le plus complet mutisme jusqu'à leur retraite. D'autres encore, changeront du tout au tout, et deviendront les plus acharnés progressistes comme s'ils voulaient faire oublier ce qu'ils avaient été, le cardinal Léger en est le plus désolant exemple.

Asbestos fut donc une victoire à la Pyrrhus pour les forces conservatrices du Canada français. Pour qu'il en ait été autrement, il leur aurait fallu une autre doctrine que la prétendue doctrine sociale de l'Église qui légitime le désordre issu de la Révolution. Il leur aurait fallu celle du catholicisme intégral, celle du Règne du Christ, celle de nos 150 Points. Le mois prochain, nous y puiserons les principes d'une bienfaisante réforme de l'entreprise.

RC n ° 159, juin-juillet 2008