LE RÉGIME ANGLAIS

Papineau, ou le nationalisme détourné

NOUS avons vu comment l’instauration en 1791 dans chacune des deux colonies canadiennes d’une Chambre d’Assemblée aux côtés d’un gouverneur encore très puissant a engendré sans tarder des luttes politiques, conformément à la logique de fonctionnement du système démocratique. Seule la menace d’invasion du pays en 1812 a obligé les députés à mettre en sourdine leurs querelles partisanes et à rétablir l’union politique. Mais le danger extérieur passé, la Chambre reprend son rôle d’opposition au gouverneur avec un nouveau chef bientôt prestigieux : Louis-Joseph Papineau.

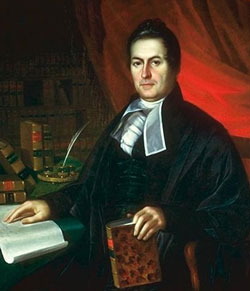

LOUIS-JOSEPH PAPINEAU,

NOUVEAU CHEF PARLEMENTAIRE

Fils aîné de Joseph Papineau dont nous avons évoqué l’ascension sociale, Louis-Joseph, né en 1786, se montre très brillant dès ses études au Séminaire de Québec. Lecteur insatiable, il dévore les livres de la bibliothèque de ses professeurs mais aussi ceux, moins recommandables, de la bibliothèque publique, les encyclopédistes et surtout Voltaire. Très tôt, il perd la foi irrémédiablement. Comme son père est député et que le corps enseignant du Séminaire de Québec inculque aux élèves l’admiration des institutions britanniques, la passion de la politique ne tarde pas à s’emparer de l’âme de cet adolescent désormais indifférent, sinon hostile, à notre religion. À la fin de l’année scolaire 1800, dans un parlement pour rire, le jeune Papineau jouant le chef de l’opposition foudroie ses adversaires en réclamant... l’interdiction du droit de vote aux ecclésiastiques. Il a 14 ans !

En 1803, il commence ses études de droit à Montréal comme stagiaire chez son cousin Denis-Benjamin Viger. Devenu avocat, il ne rêve que de débats à la Chambre. Enfin, en 1808, il est élu député de Chambly. Comme son père et son cousin, il appartient à la majorité canadienne française de tendance réformiste que l’on commence à appeler parti populaire ou parti canadien.

En 1803, il commence ses études de droit à Montréal comme stagiaire chez son cousin Denis-Benjamin Viger. Devenu avocat, il ne rêve que de débats à la Chambre. Enfin, en 1808, il est élu député de Chambly. Comme son père et son cousin, il appartient à la majorité canadienne française de tendance réformiste que l’on commence à appeler parti populaire ou parti canadien.

Quand éclate la guerre anglo-américaine en 1812, il commence par prôner la neutralité des Canadiens français, mais – popularité oblige ! – l’enthousiasme populaire l’incite à s’engager comme capitaine dans les troupes de la milice. La guerre finie, sans fait d’armes notable pour lui, le parti canadien assure en 1815 son élection comme président de la Chambre – on dira bientôt orateur – car on le considère, encore à cette époque, de tendance modérée. En 1817, sans que cela lui semble contrevenir à ses principes réformistes, il achète de son père la seigneurie de la Petite-Nation ; l’année suivante, il épouse Julie Bruneau, un beau parti !

NOUVEAUX AFFRONTEMENTS

La guerre finie, les luttes politiques reprennent donc, mais pas davantage que dans la période précédente, il ne s’agit d’une opposition de races puisque les trois autres colonies britanniques d’Amérique du Nord (le Haut-Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick), connaissent une crise constitutionnelle semblable, bien que l’élément francophone y soit négligeable. Partout les réformistes réclament la responsabilité du gouverneur et de ses conseils devant les élus du peuple, ainsi que le droit de regard de la Chambre sur l’emploi des fonds publics et sur l’administration des terres de la Couronne. Les réformistes d’Amérique du Nord réclament donc un véritable régime parlementaire selon nos conceptions modernes !

Le Bas-Canada présente cependant une particularité : le régime dont les réformistes veulent l’évolution y fonctionne au profit exclusif de quelques familles privilégiées appartenant à la minorité anglaise ou qui lui sont alliées et soumises. Rien d’étonnant à cela : il est dans l’ordre des choses qu’une conquête militaire entraîne le détournement des flux économiques au profit du vainqueur, ici les hommes d’affaires britanniques. Mais on comprend qu’il y ait là de quoi légitimer un ressentiment anglophobe ; la lutte essentiellement parlementaire qui agite toutes les colonies britanniques d’Amérique du Nord, va donc s’exacerber sur les bords du Saint-Laurent.

En 1822, profitant d’un projet de canalisation pour favoriser les échanges commerciaux entre les deux Canadas, les hommes d’affaires anglophones de Montréal intriguent pour obtenir l’union des deux colonies dont ils détiendraient la majorité parlementaire. Comme l’intention de restreindre les droits de la religion catholique et de la langue française est aussi manifeste, toute la population du Bas-Canada, clergé en tête, est en émoi : une pétition de protestation recueille prés de 70 000 signatures. La majorité canadienne française de la Chambre veut prendre la tête du mouvement ; elle délègue L.-J. Papineau et J. Neilson pour présenter la pétition à Londres. Or, comme le Parlement et le gouvernement anglais, impressionnés par l’importance de cette opposition unanime, ont abandonné le projet de l’union, Papineau et Neilson reviennent d’Angleterre avec l’auréole de sauveurs du Canada français... ils l’ont gardée jusqu’à nos jours !

En 1822, profitant d’un projet de canalisation pour favoriser les échanges commerciaux entre les deux Canadas, les hommes d’affaires anglophones de Montréal intriguent pour obtenir l’union des deux colonies dont ils détiendraient la majorité parlementaire. Comme l’intention de restreindre les droits de la religion catholique et de la langue française est aussi manifeste, toute la population du Bas-Canada, clergé en tête, est en émoi : une pétition de protestation recueille prés de 70 000 signatures. La majorité canadienne française de la Chambre veut prendre la tête du mouvement ; elle délègue L.-J. Papineau et J. Neilson pour présenter la pétition à Londres. Or, comme le Parlement et le gouvernement anglais, impressionnés par l’importance de cette opposition unanime, ont abandonné le projet de l’union, Papineau et Neilson reviennent d’Angleterre avec l’auréole de sauveurs du Canada français... ils l’ont gardée jusqu’à nos jours !

Nos députés avides de jouer un rôle politique ont compris à ce coup la marge de manœuvre potentielle que leur donne la défense du Canada français. Dans son Histoire sainte de France, notre Père fait remarquer que les députés n’ont d’importance - ce qui est utile pour assurer leur réélection - que dans la mesure où ils s’opposent au nom du “ Peuple ” à ceux qui gouvernent. Là est le ressort de bien des actions parlementaires, nous allons de nouveau le vérifier.

Précisons cependant, et ce n’est pas contradictoire à notre raisonnement, que ce besoin d’actions éclatantes des députés a ici maintes occasions légitimes d’être satisfait. En effet, les abus de pouvoir dont souffrent les Canadiens ne sont que trop réels, nombreux et souvent dramatiques. Par exemple, quoique les terres cultivées surpeuplées ne puissent plus suffire à nourrir la population, les terres de la Couronne sont très souvent adjugées en immenses concessions à des Anglais de la métropole qui n’y mettent jamais les pieds. Ce sont aussi des Britanniques qui accaparent la plupart des emplois publics. Il n’est pas rare non plus que les droits des Canadiens soient lésés, sans aucune compensation, par l’administration de la justice. Et comme le Conseil législatif composé essentiellement d’anglophones s’oppose souvent à la Chambre, il sera facile à Papineau de parler d’obstruction systématique et de s’insurger contre ces “ vieillards malfaisants ”.

LA CRISE DES SUBSIDES

Mais c’est sur l’emploi des fonds publics que le conflit va se nouer, car la Chambre détient là un atout sur le pouvoir du gouverneur. Souvenons-nous que, à cette époque, les Canadiens ne paient pas d’impôt direct à l’État, que les seules taxes alimentant la caisse publique sont perçues sur les marchandises importées et que ce sont les députés qui en déterminent l’emploi en votant chaque année les subsides, c’est-à-dire les fonds nécessaires au budget présenté par le gouvernement. Au lieu de voter le budget en bloc, la Chambre, à partir de 1818, va demander d’en examiner chacun des articles pour les modifier ou les refuser le cas échéant. De plus, les revenus des terres de la Couronne ne suffisant plus au paiement du salaire des fonctionnaires, les députés se déclarent prêts à accepter de combler le déficit, mais à la condition que dorénavant la Chambre élue puisse contrôler l’emploi de tous les fonds publics, y compris des revenus de la Couronne. Ils revendiquent ainsi un droit de regard sur le traitement des fonctionnaires tout en annonçant leur intention de le réduire, ces bureaucrates étant jugés grassement payés. Cette exigence du contrôle de la liste civile était à l’époque une nouveauté inconcevable pour des dirigeants coloniaux britanniques encore habitués à un régime de type monarchique. Mais des cumuls de fonctions et des scandales comme celui du receveur-général Caldwell dont les malversations avaient fait perdre 96 000 Livres à l’État, vont conforter les députés dans leurs exigences.

Cependant Londres s’y oppose. En représailles, Papineau et la majorité réformiste refusent de voter les subsides requis par les gouverneurs successifs qui n’ont plus qu’à proroger, c’est-à-dire à fermer l’Assemblée dès le vote du refus des subsides, et à utiliser les fonds extraordinaires de l’armée pour faire face aux affaires courantes. Mais à ce jeu, d’année en année jusqu’en 1837 (à part quelques périodes d’accalmie), la situation de la colonie se détériore, faute de budget.

LE PARTI PATRIOTE

En 1827, en pleine crise donc, le parti canadien devient parti patriote ; les partisans de Papineau se radicalisent, on commence à les appeler aussi libéraux. Ils sont – ne manquons pas de le noter ! – aussi bien d’origine française qu’anglaise, irlandaise ou américaine. Ce changement d’appellation du parti correspond à une évolution idéologique : abandonnant leur admiration pour les institutions britanniques dont ils n’obtiennent rien, Papineau et ses collègues deviennent des inconditionnels de la démocratie à l’américaine et des idéaux de Jefferson, le père de la déclaration des droits de l’Homme, dont ils entendent doter le Canada. Ainsi, il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que le “ pays légal ” se retrouve à mille lieues du “ pays réel ” catholique, donc anti-démocrate et anti-protestant !

Sans plus attendre, les “ défenseurs des Canadiens ” entreprennent de faire évoluer leurs commettants de gré ou de force. Comme dans tous les cas semblables, les radicaux veulent contrôler l’enseignement, jusqu’alors entre les mains de l’Église ; pour ce faire, l’Assemblée vote des crédits destinés à créer ce qu’on appelle les écoles d’Assemblée. Une autre loi se mêle des fabriques paroissiales en décrétant que leurs assemblées seront ouvertes d’office aux notables ; or la plupart des députés sont des notables ! Et Papineau se fait virulent “ contre l’influence dangereuse du clergé ” et traite d’odieuse “ la lutte du clergé contre le droit des peuples ”. Évidemment, le clergé ne tarde pas à réagir : voyant le danger, il met en garde les fidèles contre les chefs patriotes et il obtient avec l’appui du Gouverneur que ces lois soient bloquées au Conseil législatif... par des protestants anglophones ! Une fois encore, la loyauté envers le pouvoir établi a été bénéfique à l’Église.

Nous en avons dit suffisamment pour établir qu’aux yeux de Papineau et de ses semblables, être patriote ne signifie pas, comme nous sommes portés à l’entendre, avoir le souci du Canada français catholique menacé par les effets de la Conquête. Être patriote signifie vouloir activement l’autonomie, l’indépendance, la dignité de la colonie et donc nécessairement la totale maîtrise du pouvoir politique ! À Québec en 1827, les vrais patriotes sont les démocrates comme à Paris en 1793, les vrais patriotes étaient les partisans de la Liberté contre le roi sacré à Reims et contre l’Église. Le critère idéologique remplace le bien commun.

Nous en avons dit suffisamment pour établir qu’aux yeux de Papineau et de ses semblables, être patriote ne signifie pas, comme nous sommes portés à l’entendre, avoir le souci du Canada français catholique menacé par les effets de la Conquête. Être patriote signifie vouloir activement l’autonomie, l’indépendance, la dignité de la colonie et donc nécessairement la totale maîtrise du pouvoir politique ! À Québec en 1827, les vrais patriotes sont les démocrates comme à Paris en 1793, les vrais patriotes étaient les partisans de la Liberté contre le roi sacré à Reims et contre l’Église. Le critère idéologique remplace le bien commun.

La fermentation de ces idées nouvelles explique sans doute en bonne partie la baisse de la pratique religieuse notée vers cette époque parmi les Canadiens français.

DES REVENDICATIONS EXTRÉMISTES

Revenons aux faits : en 1827, les chefs patriotes rédigent leurs plaintes sous forme de résolutions assez modérées. Favorablement impressionnée, la Chambre des Communes à Londres nomme cette fois un comité qui reconnaît le bien-fondé de la plupart des griefs invoqués, mais l’instabilité du gouvernement de l’époque retarde jusqu’en 1831 les premières concessions. Lord Goderich, le secrétaire aux Colonies, annonce alors un compromis mais uniquement sur la question des subsides. L’Assemblée pourra contrôler tous les revenus de la Couronne mais devra voter globalement la liste civile réduite au strict minimum : les appointements du gouverneur et de quatre fonctionnaires !

Après presque dix ans de lutte, les patriotes modérés sont enclins à accepter cette proposition raisonnable de Londres, quasi inespérée. Mais Papineau et les radicaux refusent pour une question de principe : ils veulent le contrôle de tous les fonds publics par les représentants du Peuple ; c’est l’impasse. John Neilson et les plus modérés se séparent alors de Papineau ; ils se sont rendu compte, comme beaucoup d’autres, que les revendications de droit constitutionnel ne sont qu’un prétexte pour Papineau et ses amis qui veulent prendre le pouvoir. En attendant, la grève des subsides provoque la misère, et pas seulement chez les bureaucrates !

UN CLIMAT DE GUERRE CIVILE

En 1834, les radicaux enhardis rédigent un programme électoral en 92 résolutions dont certaines sont révolutionnaires, et ils brandissent la menace d’une annexion aux États-Unis. Trois mauvaises récoltes consécutives vont leur permettre de récupérer le mécontentement rural alors que jusqu’à cette période, l’ensemble de la population se tenait assez éloigné de l’agitation parlementaire ; selon des témoins, le contraste était frappant entre la fièvre politique et “ la tranquillité la plus profonde de tout le peuple ”.

Et voici que, le 6 mars 1837, le ministre Russell décide de puiser d’autorité dans la caisse publique les arrérages dus aux fonctionnaires. Les meneurs patriotes organisent de grandes assemblées populaires, surtout dans la vallée du Richelieu et autour de Montréal, les régions agricoles pourtant les plus fertiles. Jusqu’à dix mille personnes viennent écouter des discours enflammés qui les appellent à rompre avec l’Angleterre. On parle d’abord de boycotter les produits britanniques, puis d’organiser la contrebande avec les États-Unis auxquels on pourrait bien s’annexer, enfin de créer une république canadienne dont Papineau serait naturellement le président. Celui-ci soulève les passions : “ Le gouvernement des aristocrates anglais vous hait à jamais. Payez-les de retour ! ” Mais, il se prononce encore contre le recours aux armes. Wolfred Nelson, son lieutenant, lui, n’hésite pas et déclare “ le temps est arrivé de fondre nos cuillères et d’en faire des balles ”. À Montréal, des Britanniques ont créé une organisation secrète paramilitaire, le Doric Club, et se livrent à des provocations ; des Canadiens fondent alors une association rivale, les Fils de la Liberté. De chaque côté, on s’entraîne au maniement des armes.

Pour conjurer la guerre civile, l’évêque de Montréal, Mgr Lartigue - un cousin de Papineau - condamne les appels à la révolte et prive des sacrements ceux qui incitent à la désobéissance civile et ceux qui prendront les armes. Ces décisions pleines de sagesse et doctrinalement motivées, en font réfléchir certains, mais les passions sont si vives que des prêtres sont conspués et que l’évêque est accusé de trahir le peuple. Des patriotes armés se rassemblent dans les régions de Montréal et du Richelieu, ailleurs c’est le calme.

VRAI OU FAUX NATIONALISME ?

On n’insistera jamais assez pour faire comprendre que le combat du parti patriote regroupant pourtant la grande majorité des députés francophones, ne saurait être assimilé à un début de nationalisme canadien français. Ou bien c’est prendre la propagande pour la réalité. Les chefs patriotes, bons bourgeois pour la plupart, sont de bien piètres catholiques : à côté de Papineau qui est agnostique, on rencontre des anticléricaux comme le Dr Côté, des protestants anglophones tels les frères Nelson ou T.S. Brown. Ce n’est donc pas un combat de races ou de religions. La défense de la patrie ? Mais Papineau va jusqu’à en réclamer l’annexion à ses chers États-Unis ! Faudrait-il alors parler d’ambition personnelle, d’entraînement démagogique ou bien d’appartenance à la Franc-Maçonnerie à propos du parti patriote ? C’est à voir.

Que les patriotes aient été sous l’influence des loges, leurs discours et leurs organisations en témoignent, même s’il manque des preuves décisives de leur affiliation maçonnique.

Il est indubitable aussi qu’ils sont animés par le souffle révolutionnaire de Lamennais qui suscite en Europe tant de révolutions à la même époque. Son brûlot, Les paroles d’un croyant, condamné par le pape Grégoire XVI en 1832, est publié secrètement à Montréal en 1836 par des amis de Papineau. Son fils aîné Amédée, membre des Fils de la Liberté, a dit de ce livre : “ C’était notre Apocalypse politique ”.

LES VRAIS MOTIFS DE L’AGITATION

Pourtant l’ambassadeur de France à Washington, M. de Pontois, qui visite Papineau pendant l’été de 1837, déclare : « La population paraît peu préparée aux innovations politiques, peu faite pour les révolutions. » Comment expliquer alors le succès des assemblées de 1837 ? Le diplomate répond : « Cette population est Française, et ce mot seul donne la clef de la situation actuelle. C'est le sentiment de la nationalité si puissant sur l’esprit d’hommes simples et naïfs qui se réveille encore vague et confus chez les Canadiens à la voix de quelques hommes ambitieux, réagit contre la conquête, s‘empare de tous les sujets, plus ou moins fondés, de plaintes et de récriminations contre la domination anglaise et rend ainsi peu à peu odieux au pays un régime auquel on ne peut guère reprocher que les inconvénients inséparables du système colonial. (...) La question de nationalité est le seul argument que les agitateurs peuvent parvenir à faire comprendre aux Canadiens. » Tout est dit : le parti patriote est un parti révolutionnaire, mais qui prend appui sur le sentiment nationaliste. La prochaine partie nous montrera jusqu’où cette agitation a entraîné les Canadiens.