OLIVAR ASSELIN

II. Un cœur catholique et français

AMOUREUX du Canada français, mais aussi habité par le grand idéal de justice sociale appris au monde par la France de 1789, admiratif de la langue de Molière qui permet si bien d’exprimer les idées et de les défendre, l’engagement d’Olivar Asselin dans l’armée, en 1915, même sous l’Union Jack, était à prévoir. « J’aimerais mieux mourir que de voir la France vaincue et impuissante ». Là ou d’autres nationalistes ne voient que trahison, lui s’estime on ne peut plus cohérent : qui aime le Canada français, aime la France, va se battre pour elle « malgré l’Angleterre ».

AMOUREUX du Canada français, mais aussi habité par le grand idéal de justice sociale appris au monde par la France de 1789, admiratif de la langue de Molière qui permet si bien d’exprimer les idées et de les défendre, l’engagement d’Olivar Asselin dans l’armée, en 1915, même sous l’Union Jack, était à prévoir. « J’aimerais mieux mourir que de voir la France vaincue et impuissante ». Là ou d’autres nationalistes ne voient que trahison, lui s’estime on ne peut plus cohérent : qui aime le Canada français, aime la France, va se battre pour elle « malgré l’Angleterre ».

Cette générosité le conduira à retrouver la foi, le sens du bien commun de la nation et la vraie justice, celle que la France des Rois très chrétiens a donnée en exemple au monde.

POUR L’HONNEUR DU CANADA FRANÇAIS

L’influence d’Asselin est telle que, au moment de son engagement à Montréal en février 1915, le ministre de la Milice lui propose le grade de colonel et la mission de lever un régiment. Il accepte celle-ci, mais pas le grade, ne s’estimant pas suffisamment compétent. Il sera donc major, mais il garde la responsabilité du recrutement. Il s’y donne avec cœur dans l’idée de former une troupe d’élite pour faire mentir les anglophones qui brocardent la couardise des Canadiens-français. Il s’avère un chef-né, très aimé de ses hommes pour son humanité. Cependant, ses relations avec ses collègues sont souvent très mauvaises : il reproche aux officiers anglophones leurs injustices vis-à-vis de ses compatriotes systématiquement humiliés ; il admoneste vertement les officiers canadiens-français pour leur incompétence. Cela se termine immanquablement par des rapports qui aboutissent sur le bureau du ministre de la guerre qui, une fois le régiment constitué, ne pense plus qu’à une chose : se débarrasser d’Asselin. Lui et son régiment sont donc envoyés remplacer une garnison anglaise… aux Bermudes.

Qu’à cela ne tienne : Asselin fera de ce séjour de rêve l’occasion d’entraînements intensifs qui mettront son régiment au niveau du célèbre 22e. C’est aussi aux Bermudes qu’il découvre Péguy, Psichari et la littérature russe : les œuvres de Tolstoï ont toutes ses faveurs, ce qui ne nous étonnera pas.

En novembre 1916, son régiment est enfin appelé en Angleterre. Durant la traversée, il trompe l’ennui en lisant les œuvres de Daudet. Il lui fallait cette dose de joyeuse et triomphante polémique pour affronter ce qui l’attend : la dissolution de tous les régiments canadiens-français à l’exception du 22e, et la rétrogradation de tous les officiers canadiens-français. Toutefois, ses supérieurs, sachant l’état catastrophique de sa situation financière, craignent que sa rancœur ne lui inspire des articles vengeurs dans la presse canadienne : ils lui maintiennent donc son salaire de major pour éviter qu’il démissionne.

En février 1917, il est intégré au 22e, en position d’attaque au pied de la crête de Vimy. Il rédige son testament : « Je crois et j’espère en un Dieu bon, miséricordieux aux faiblesses humaines. À ma femme dont l’abnégation, durant plusieurs années de notre vie commune, toucha aux sommets les plus élevés et les plus purs de l’héroïsme, je demande pardon de la gêne que je lui ai imposée, des chagrins que je lui ai causés. À Dieu, je demande pardon de ce que j’aurais pu faire et que je n’ai pas fait pour aider et établir sur terre le règne de la justice. »

En février 1917, il est intégré au 22e, en position d’attaque au pied de la crête de Vimy. Il rédige son testament : « Je crois et j’espère en un Dieu bon, miséricordieux aux faiblesses humaines. À ma femme dont l’abnégation, durant plusieurs années de notre vie commune, toucha aux sommets les plus élevés et les plus purs de l’héroïsme, je demande pardon de la gêne que je lui ai imposée, des chagrins que je lui ai causés. À Dieu, je demande pardon de ce que j’aurais pu faire et que je n’ai pas fait pour aider et établir sur terre le règne de la justice. »

La veille de l’attaque, lui qui se moquait si volontiers des objets de piété, glisse sous son gilet une image de Jeanne d’Arc, « non pour que la bergère de Domrémy me protège du danger, prend-il soin de préciser à son épouse, mais pour qu’elle me communique son courage au cœur de l’action. »

C’est lors de la bataille d’Acheville, au lendemain de la prise de Vimy, qu’il reçoit le baptême du feu en première ligne. L’affrontement est terrible au point que les nerfs de son commandant de compagnie craquent, mais lui s’en sort indemne.

LES PREMIERS PAS VERS LA CONVERSION

Revenu à l’arrière, il fait le premier pas vers la conversion. Il l’explique à son épouse : « Quant à la question religieuse, ma chère enfant, j’y ai pensé sérieusement. Mais je ne vois pas l’efficacité de la foi inspirée par la peur. J’ai autour de moi des gens qui s’abîment en dévotions avant chaque tour de tranchées et qui, à chaque retour, se conduisent exactement comme auparavant. J’avais besoin d’une seule chose pour me donner la tranquillité d’esprit sans laquelle il ne peut y avoir de bravoure : la conscience d’avoir cherché longtemps l’expiation de mes fautes, et le ferme propos de me conduire toute ma vie en honnête homme si je vous reviens de la fournaise. Cette conscience, je crois l’avoir ; ce ferme propos, je l’ai. Je prie Jeanne d’Arc. Je m’humilie de mon mieux devant Dieu. Ne me demande pas davantage : ce serait de l’hypocrisie. S’il y a une vérité religieuse que je n’ai pas encore trouvée – ou que j’ai perdue – et une grâce pour y arriver, je ne mettrai pas d’obstacle à la lumière. Mon ambition pour le présent est de vivre en honnête homme jusqu’à ma mort. »

avec un de ses fils

Le 11 mai, il se confesse. À sa femme, il confie : « Je n’ai, à vrai dire, confessé qu’une faute – tu sais laquelle – [d’avoir négligé les siens pendant des années], mais je crois que le Bon Dieu a vu mon repentir. J’ai dit mon peu de foi, mais moyennant un bon acte d’humilité, le prêtre m’a absous. Je me serais confessé à n’importe qui, tant mes torts me pesaient. J’ai résolu de ne vivre désormais que pour ma famille. Je ne crois pas être plus brave qu’auparavant ; du jour, en effet, où j’ai senti que je pouvais vous perdre, j’ai mené une vie digne de vous, et chaque fois je suis allé au feu d’un cœur fort. Mais d’avoir fait ton désir, je me sens plus uni à toi, plus sûr de pouvoir persévérer dans la voie droite. » Sous un bombardement, il termine sa lettre par ces mots : « ton homme qui vivra pour te rendre heureuse, ou qui mourra avec ton estime. »

À cette époque, il espère que sa bravoure au front lui vaudra un commandement. Il apprend avec consternation que le pays commence à se déchirer au sujet de la conscription obligatoire. Ses amis nationalistes prennent parti contre, lui la voit comme l’opportunité d’un redressement national, l’occasion unique de mêler notre sang à celui des Canadiens anglais dans une même cause juste, et donc de mettre fin à la discrimination qui pèse sur nos épaules depuis la Conquête.

Cependant, les autorités militaires craignent toujours que sa plume ne dénonce les erreurs ou les incohérences du commandement dont il est le témoin, elles préfèrent donc l’éloigner du front. Il est envoyé à Paris comme membre d’une mission de l’armée anglaise pour mettre en valeur l’effort de guerre du Canada, et plus particulièrement du Canada-français. Introduit dans les milieux politiques parisiens, il est rapidement écœuré du système parlementaire dans lequel les politiciens grenouillent, loin de l’héroïsme et des sacrifices demandés aux soldats sur le front. Face à ce scandale, les critiques de L’Action Française cessent de lui paraître “ sectaires ”, pour s’imposer à lui comme étant l’expression de la vérité.

Il a tôt fait alors d’appliquer les analyses de Maurras à la situation canadienne : c’est le régime des partis qui envenime chaque jour la crise de la conscription. Il se rend compte qu’à ce jeu funeste, l’héroïsme de nos soldats, et tout particulièrement des canadiens-français, est occulté. C’est un scandale, car la crise étend ses ravages au sein même de l’armée canadienne, brisant la fraternité d’armes de Vimy et de la Somme. Quel gâchis!

Cependant, par solidarité avec son peuple injustement traité et insulté par les Conservateurs anglophones, Asselin se ralliera aux anticonscriptionnistes. Cela ne l’empêche pas d’envoyer lettre sur lettre aux journaux canadiens pour rectifier la vérité sur l’armée canadienne et l’héroïsme des Canadiens français… Aucune d’elles ne sera publiée.

Alors que tous ses camarades de combat remontent au front et finissent par être promus, lui est systématiquement oublié à l’arrière.

En avril 1918, il apprend la mort de son ami Jules Fournier. À cette époque, il confie à son épouse : « Je crois que je reviens à la foi. Ce qui me rend le plus heureux, c’est que j’y reviens par la raison, non par la peur, et que ma conversion, si elle se produit, ne sera pas un outrage à Dieu. » Quelque temps plus tard, il reprend la pratique religieuse régulière.

Ce n’est que le 1er novembre 1918 qu’il obtient enfin de revenir au front dans un régiment canadien-anglais dont le quart des effectifs est francophone alors que seulement trois officiers le sont. Il participe aux combats de la libération de Valenciennes puis de Mons, où il apprend l’armistice. Durant ces quelques jours au front il remarque que, à la différence des troupes anglaises, les Canadiens-français se conduisent bien auprès des populations libérées – et il en est fier ! Il est aussi très affecté par l’état de misère de la population belge, mis à part quelques nantis qui le scandalisent.

Là-dessus, surprise ! Il est nommé membre de la délégation canadienne pour la Conférence de la paix à Versailles. C’est le ministre canadien de la justice, Charles Doherty, le chef de la délégation, qui l’a demandé. Au Canada, les nationalistes interprètent cette désignation comme un geste de réconciliation. En fait, Asselin, tenu par le devoir de réserve, en viendra à penser que c’était un moyen de le réduire au silence, une fois de plus.

Cela ne l’empêche pas de bien s’entendre avec Doherty. « J’ai le bonheur d’être, comme lui, catholique pratiquant : ce sont entre nous deux des liens puissants. Avec le reste de la délégation, je n’ai rien de commun : dans leurs manières tout court, ce sont des rustres et, dans leur manière de penser, de raisonner, des barbares. »

Lui est rapidement effrayé de la tournure des évènements. Il se rend compte que la paix sera signée au détriment de la France et à l’avantage de l’Allemagne. Il comprend que le traité de paix portera en germe une nouvelle guerre. Cela ne fait que renforcer son dégoût des politiciens, y compris Clémenceau qu’il a un temps admiré, mais qui l’indigne maintenant lorsqu’il l’entend proclamer que l’Angleterre et la France ont un même idéal de civilisation.

LES BIENFAITS DE L’ORDRE

Seuls les militaires échappent à ses critiques. « Les militaires comme Foch voient clair dans la situation actuelle parce qu’ils n’ont jamais perdu le sens de l’ordre. » Nous soulignons ce mot. Au dire de sa biographe, c’est la première fois qu’il paraît dans sa correspondance. Asselin n’est plus un passionné uniquement de justice ; ou, plus exactement, les horreurs de la guerre et la lecture de L’Action Française lui ont appris que l’ordre est la condition première du bonheur des peuples.

Notre Père, lui, le comprendra dès l’âge de 19 ans, lors de son premier Noël au séminaire, en 1943 : « J’aime l’ordre comme un bien divin, parce que dans l’incommensurable absurdité des hommes, déchaînés par la guerre et la défaite, c’est lui, l’ordre, plus encore que la vertu et bien plus que l’intelligence, qui sauve ce qui peut être sauvé tandis que toute anarchie, dissidence, révolte ajoute son mal volontaire aux maux forcés qu’elle prétend guérir, et compromet l’avenir par le poids de son impiété. » (Mémoires et récits, tome 2, p. 40)

La joie de son retour à Montréal, en juin 1919, et des retrouvailles familiales, est vite atténuée par le triste état de ses finances, mais surtout par le constat d’un pays profondément divisé et d’un mouvement nationaliste maintenant empêtré dans les luttes partisanes.

C’est avec une intelligence maurrassienne qu’il analyse désormais la vie politique canadienne. Sa réflexion sur le règne de Wilfrid Laurier, à la mort de celui-ci en février 1919, est un petit chef-d'œuvre d’histoire politique canadienne qui va au fond du problème : « Faut-il participer à un gouvernement qui s’exerce dans un esprit contraire [au bien de notre nation canadienne-française], ou faut-il résister ? se demande-t-il. Le charisme, la présence et l’éloquence de Laurier ont fait croire que c’était possible. Mais l’équivoque aura fait de ce jeune militant aux idées radicales et anticléricales l’artisan paradoxal de la grande réconciliation du clergé canadien avec le libéralisme d’inspiration anglaise dont Laurier avait eu le génie de se réclamer. »

Quelle lucidité maintenant, chez le polémiste fougueux toujours soucieux de justice et du bien des siens, mais ne se leurrant plus sur leurs conditions.

NATIONALISME ÉCONOMIQUE

Pour vivre et faire vivre sa famille, Asselin, toujours interdit de séjour au Devoir – le seul journal d’opinion qui subsiste après la guerre – se trouve contraint d’accepter la direction de La Rente, un bulletin d’information pour les clients de la firme Versailles, Vidricaire et Boulais, courtiers nationalistes qui veulent encourager l’économie du Québec.

Au prix d’un travail acharné, il en fait un véritable journal économique résolument nationaliste. Il ne se contente pas d’encourager l’usage de la langue française dans le monde des affaires mais, tout en multipliant les conseils de gestion prudente, il promeut l’exploitation des ressources naturelles, l’investissement local, le développement de l’agriculture, et il encourage le développement des affaires avec l’Europe via la France.

Il y soutient aussi les débuts du syndicalisme catholique contre les Unions américaines, et le développement de l’enseignement supérieur en économie, surtout l’École des hautes études commerciales de Montréal.

Toutefois, ce milieu des affaires lui pèse de plus en plus, surtout après 1925 lorsqu’il est au service de la banque et maison de change L.G. Beaubien et Cie. Il n’y reste que pour assurer la subsistance des siens.

Ce serait mal connaître Asselin que de l’imaginer en père de famille tranquille, rivé à un travail qui l’ennuie. Dans le monde littéraire de l’époque, son jugement est respecté, et il entretient des relations dans tous les milieux. Fidèle en amitié, il est toujours prompt à secourir plus misérable que lui.

DE DÉMOCRATE À DÉMOPHILE

S’il paraît plus assagi qu’avant la guerre, c’est qu’il se fait moins d’illusions. Sa biographe le dit en une seule phrase qu’on aurait souhaité voir plus développée : « La guerre a entamé sa foi en la démocratie et lui a fait redouter la démagogie mercantile des politiciens. » C’est que désormais, il a compris qu’il existait un obstacle au nationalisme, c'est-à-dire à la recherche du bien réel de son pays : la démocratie.

Quelle “ Action Française ” peut-il envisager, ici, à Montréal ? La revue qui porte ce nom et que dirige l’abbé Groulx, dont l’autorité morale tend à supplanter celle d’Henri Bourassa, de plus en plus absent de la vie publique, serait-elle un instrument efficace pour la survie de notre nation ? Si Asselin n’hésite pas à soutenir l’œuvre primordiale de réhabilitation de la Nouvelle-France, entreprise par le prêtre-historien, il n’en est pas moins lucide.

Et de fait, les mémoires de l’abbé Groulx témoignent de son peu d’estime pour le journaliste-polémiste dont il n’a absolument pas saisi la richesse de la pensée. Si finalement il accepta sa collaboration, ce fut davantage à cause de son prestige intact que par communion d’idées.

Asselin, de son côté, se rend compte que l’abbé Groulx ne sera jamais le chef dont le Canada français a besoin. Il regrette son nationalisme dénué de toute vision pancanadienne et, surtout, son attachement à la démocratie. Ah, s’il pouvait écrire, comme l’économiste Édouard Montpetit, que « la démocratie équivaut au culte de l’incompétence », ou ce que lui, Asselin, aime à répéter : « le suffrage universel est une doctrine de primaires et d’illettrés » !

Car, revenu sur les bords du Saint-Laurent, Asselin n’a pas renié pour autant les claires démonstrations de Charles Maurras. « La monarchie que je souhaite, écrivait-il, est une monarchie sociale ou même – le mot ne m’effraie pas – socialisante, seule puissance capable de tenir l’argent en respect et de faire régner un peu de justice dans le monde moderne. » Certes, il se rend bien compte que cela paraît impossible au Canada, mais cela ne lui semble pas une raison pour se fermer les yeux sur les conséquences funestes de la démocratie pour notre nationalisme.

Aussi n’hésite-t-il pas à renier ses prises de position d’avant-guerre lorsqu’elles étaient le fait d’un esprit aveuglé sur la démocratie. Ce qui scandalise sa biographe, c’est surtout sa remise en question du suffrage des femmes dont il s’était fait jadis le défenseur pour civiliser les mœurs électorales ! Désormais, il « se déclare personnellement opposé au suffrage universel tant que les hommes n’auront pas appris à voter intelligemment. » Ou encore : « L’erreur de la femme est de voir l’action politique comme un privilège quand c’est une charge comme la police, le service militaire, la navigation en haute mer… »

NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

Mais en ces années 1925, ce qui le sauve de la déprime et lui procure « les plus heureuses années de sa vie », ce sont sa foi catholique et la pratique des œuvres de charité. Avec sa chère épouse, il a toujours été très engagé à la Saint-Vincent-de-Paul de sa paroisse. Plus libre de son temps depuis qu’il a abandonné le journalisme d’opinion, il s’y dévoue avec zèle et d’ailleurs non sans friction avec son curé et certains bourgeois nantis dont il ne supporte pas l’indifférence au sort des plus pauvres. Mais un jour de 1925, il va se trouver entraîné providentiellement dans une aventure de charité d’une tout autre ampleur.

Un cousin d’amis très proches, Achille David, ancien trappiste, s’occupait des pauvres dans le quartier du port de Montréal où il avait loué un vaste logement en décrépitude, baptisé « refuge Notre-Dame-de-la-Merci ». Les pauvres étaient nombreux à venir y frapper pour demander un lit, des soins, de la nourriture. Mais le bon monsieur Achille était seul et sentait bien qu’il ne pourrait tenir le coup longtemps. Asselin lui promit sa visite.

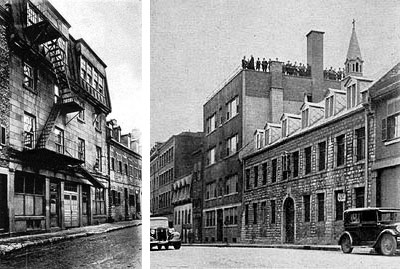

puis 1927, après les rénovations.

Ce qu’il vit le bouleversa. Il comprit l’importance de l’œuvre, mais aussi sa précarité. Sur-le-champ, lui, l’homme criblé de dettes, donna un chèque de cent dollars, somme importante à l’époque, qu’il venait de recevoir en dédommagement à l’issue d’un procès. Et il promit de venir régulièrement avec son épouse donner de leur temps pour soigner les pauvres.

Un beau jour, arrivant comme d’ordinaire, il trouva une lettre d’Achille annonçant son repos forcé pour cause d’épuisement, et lui confiant l’œuvre ! Asselin n'allait pas se dérober, bien au contraire.

Mettant sa plume au service des pauvres, il réussit à intéresser toute la société montréalaise, rénova les bâtiments, organisa les soins et la distribution de la nourriture. Finalement, il fit venir de France des religieux de l’ordre hospitalier des Frères de Saint-Jean-de-Dieu. La communauté est fondée à Montréal le 8 mars 1927 ; il a tout prévu, tout préparé pour que les frères se mettent aussitôt au travail et reçoivent des vocations canadiennes.

Au bout d’une année, le local d’origine, déjà rénové et agrandi, s’avère trop petit. Asselin repart à l’assaut des bourses du « beau monde » de Montréal ; les dons lui permettent d’acquérir un grand terrain en bordure de la rivière des Prairies, où il fait construire en un temps record l’hôpital-hospice Notre-Dame-de-la-Merci avec une capacité d’accueil de 542 lits, qui viennent s’ajouter aux 182 lits déjà existants pour les indigents de Montréal.

Malheureusement, une mésentente surgit entre le supérieur des religieux et Asselin qui lui reproche des dépenses “ somptuaires ” dans le nouvel hôpital. Les supérieurs majeurs refusent d’entendre les plaintes d’Asselin qui juge de son devoir de démissionner en 1931. Trois ans plus tard, le supérieur défroquera !

Pendant ce temps, le pays sombre dans la grande crise économique. Montréal compte quarante mille chefs de famille sans emploi !

AU SERVICE DU PARTI LIBÉRAL !

En juillet 1930, le Premier ministre libéral de la Province, Taschereau, vient en personne proposer à Asselin la direction du Canada, le journal du parti. Après deux mois de réflexion, il accepte sans illusion cette proposition forcément intéressée : on veut sa plume et sa popularité pour faire obstacle au politicien populiste Camillien Houde. Une nouvelle fois, les nationalistes crieront à la trahison d’Asselin, mais lui espère faire du bien, défendre ses idées et faire avancer une législation progressiste.

En quatre mois, Asselin fait du Canada un journal de premier ordre, doté de pages culturelles et internationales de valeur. Il a l’estime de toute la profession, on parle d’ailleurs de l’école Asselin, pour désigner les grands journalistes du quart de siècle suivant qui auront été formés par lui.

De ses articles d’intérêts divers, nous retiendrons ses mises en garde répétées contre l’idéologie marxiste, mais aussi ses avertissements contre le péril allemand, conséquence directe du Traité de Versailles et de son esprit anticatholique. De même, il dénonce la déloyauté des États-Unis et de l’Angleterre vis-à-vis de la France, et prend très fermement parti contre l’antisémitisme qui lui répugne.

Chose remarquable pour l’époque, il n’hésite pas à critiquer les mouvements sociaux catholiques dirigés par les Jésuites, en particulier l’École sociale populaire. Que leur reproche-t-il ? Leur attachement à la démocratie qui les conduira au socialisme ; c’est la reprise des avertissements de saint Pie X dans la Lettre sur le Sillon.

Malheureusement, et comme il s’y attendait, sa liberté d’expression est limitée. Par exemple, il lui est impossible de critiquer l’incurie gouvernementale face à la crise économique. D’ailleurs, fin 1933, après la victoire des Libéraux contre Camillien Houde à la mairie de Montréal, on lui fait comprendre qu’ « on n’a plus besoin de lui ».

L’ORDRE

Son passage au Canada lui aura permis de renouer avec ses confrères, de tisser des liens de maître à disciples avec la nouvelle génération et de raviver l’attachement de ses lecteurs. Aussi, loin de tomber dans l’inaction, il va pouvoir – enfin ! – fonder son propre quotidien, indépendant. Il le baptise L’Ordre, parce « un ordre imparfait vaut mieux que le désordre. » Ce quotidien de culture française et de renaissance nationale fera une large part aux articles de L’Action Française de Maurras qui lui a accordé un droit de reproduction. Vous avez remarqué que l’excommunication qui pèse sur le mouvement monarchiste français n’a rendu Asselin ni démocrate, ni lâche lorsqu’il s’agit de citer ses sources !

Le premier numéro paraît le 10 mars 1934. C’est aussitôt un succès, les lecteurs retrouvent l’Asselin qu’ils respectaient et admiraient. Ses idées ont certes changé, mais son autorité morale a comme grandi dans l’atmosphère délétère de l’époque.

Maître de son journal, il ne se gêne plus pour dénoncer les abus du capitalisme, encourager les expériences d’organisations coopératives, tout en restant méfiant vis-à-vis du corporatisme. Très critique du fascisme, qui séduisait pourtant une bonne partie des catholiques canadiens, il préfère la restauration de l’ordre social chrétien. Il ne cesse de mettre en garde contre le nazisme, avertit que la guerre est inévitable et qu’il ne faut certainement pas compter sur la SDN, qu’il qualifie de « farce sinistre », pour garantir la paix mondiale.

Mais c’est surtout aux méfaits du parlementarisme qu’il s’en prend : « La démocratie est un mensonge, le suffrage universel une duperie, la diplomatie de place publique une calamité. »

Dans son souci de vérité, Asselin osera même critiquer les encycliques sociales du pape Pie XI, alors glorieusement régnant. Leur utopie lui paraît une trahison des pauvres gens puisque le Souverain Pontife ne dénonce pas la véritable cause du problème social : le capitalisme libéral, soutien de la démocratie parlementaire. De même, toujours avec cette volonté de soulager la misère, il attaque avec véhémence le conservatisme de nos évêques en matière d’enseignement, qui bloque toute réforme scolaire favorable à l’éducation populaire.

De telles critiques ne peuvent que provoquer le mécontentement du cardinal Villeneuve, archevêque-primat de Québec. Averti des menaces qui pèsent sur lui, Asselin demande audience au cardinal le 2 mars 1935 ; celui-ci la lui refuse sous prétexte qu’il relève de l’archevêque de Montréal. Mais le 5 avril 1935, la Semaine religieuse de Québec publie un entrefilet ainsi libellé: « L’Ordre est un journal qui ne respire ni l’esprit chrétien ni le respect dû au Saint-Siège. » Il semble bien que la critique du cardinal n’ait pas fait l’unanimité de l’épiscopat et, en particulier, que l’archevêque de Montréal, Mgr Gauthier, aurait pris la défense de son diocésain s’il avait été consulté par le Primat du Canada !

Quoi qu'il en soit, le 13 avril, Asselin publie un long article de justification de ses positions et protestant de la pureté de ses intentions, qui se résume en la défense de la nation canadienne-française, catholique, et donc en la défense de l’Église. Il conclut cependant qu’il est trop avisé « pour ne pas savoir qu’au Canada un journal catholique, même si la lecture n’en est pas formellement interdite, ne saurait survivre si la plus haute autorité morale du pays le juge dépourvu de l’esprit chrétien et du respect dû au Saint-Siège. » Il annonce donc que le dernier numéro de L’Ordre sera publié le 11 mai.

Il n’a pas dit son dernier mot. Fin mai, il lance une nouvelle publication, La Renaissance, un hebdomadaire cette fois. Mais à bout de ressources financières, il doit jeter l’éponge en décembre de la même année.

L’ULTIME CHEMIN DE CROIX

Il puise alors son réconfort dans la prière silencieuse. Il s’arrête volontiers à la chapelle des Pères du Saint-Sacrement, à deux pas de chez lui, à celle de l’Hôtel-Dieu ou encore du Bon Pasteur. Toutefois, c’est l’église Notre-Dame-de-Bonsecours, sur le vieux port, voisine du premier refuge de Notre-Dame-de-la-Merci, qui reçoit ses plus fréquentes visites. Certains fidèles qui le reconnaissent le voient faire son chemin de croix.

Pour lui, c’est le dénuement complet. Il aurait été contraint à la mendicité si des amis ne s’étaient entremis pour que le gouvernement libéral lui obtienne un emploi de fonctionnaire à Québec. Duplessis, arrivant quelques semaines plus tard au pouvoir, le lui conservera par respect pour son combat nationaliste. Malheureusement, bientôt se font sentir les premiers symptômes de la maladie qui allait l’emporter en quelques mois, l’artériosclérose.

En février 1937, il doit démissionner. Il dépérit à vue d’œil, ne pèse plus que cinquante-trois kilos. Le 23 mars, il est hospitalisé et les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, se souvenant de ce qu’ils lui doivent, lui proposent de l’affilier à leur ordre. Il accepte avec émotion. Le 18 avril, entouré des siens et muni des sacrements de l’Église, il rend le dernier soupir.

Esdras Minville témoignera plus tard : « Lorsqu’au suprême moment, nous sommes allés, des centaines et des centaines de ses amis, nous incliner sur son cercueil pour une ultime prière, nous avons considéré comme allant de soi son ensevelissement dans la bure d’un Frère Hospitalier. Ce vêtement de l’austérité et du don de soi a paru à tous être le symbole authentique d’une existence qui, en dépit de ses violences et peut-être même de ses injustices, avait d’abord été une offrande. »

Ses funérailles furent un triomphe. « Une foule comme seul un deuil national peut en rassembler », titre Le Canada.

Avec lui, c’est la critique du libéralisme et de la démocratie qui a été mise au tombeau. La nation canadienne-française en meurt à son tour.

Puissions-nous reprendre le flambeau et la voir renaître un jour. Pour cela il faut commencer par en connaître l’histoire orthodromique, véritable histoire sainte puisque répondant à un dessein divin manifeste. C’est ce que nous ferons dans nos prochains numéros, à la lumière de ce formidable monument intellectuel, spirituel et mystique qu’Asselin n’a malheureusement pas connu : la doctrine de Contre-Réforme de notre Père, l’abbé Georges de Nantes. Sans injustice, elle nous aidera à déterminer les causes passées de la lente asphyxie de notre nation et les conditions de sa renaissance à venir.

RC n° 183, décembre 2010