LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

N° 270 – Août 2025

Rédaction : Maison Sainte-Thérèse

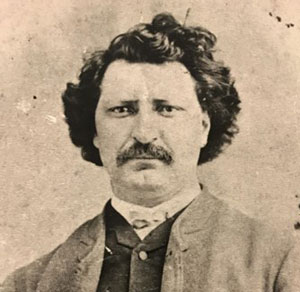

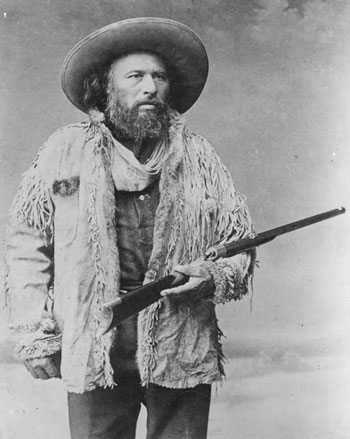

LOUIS RIEL

2. La condamnation à mort

du Canada-Français

LA répression de la révolte des Métis, en 1870 comme en 1885, est une page sinistre de notre histoire, très rarement racontée dans le détail, et pour cause. Elle est pourtant d’une importance capitale.

Pour unir les colonies britanniques d’Amérique du Nord, les anglo-protestants fanatiques avaient été contraints d’accepter des compromis favorables aux Franco-canadiens catholiques. Mais une fois le Canada formé, les loges orangistes décidèrent de venir à bout du Canada-français. C’est l’explication de leur acharnement contre les pacifiques Métis et leur chef, Louis Riel. C’est la clef des événements tragiques que nous allons raconter.

LE CHÂTIMENT DES REBELLES

Le soir du 23 août 1870, trompé par Macdonald, tout comme Mgr Taché et Georges-Étienne Cartier, Riel n’avait plus qu’à fuir devant le corps expéditionnaire sous le commandement du Colonel Wolseley, 37 ans, brillant militaire qui a déjà combattu en Crimée et aux Indes. Officiellement sa mission était d’escorter le Lieutenant-gouverneur de la nouvelle province, qui allait prendre ses fonctions. En réalité, il avait reçu secrètement l’ordre de punir la rébellion des Métis qui avait contraint le gouvernement fédéral à reconnaître leurs droits et ceux des Franco-catholiques au Manitoba. Il était composé de 400 soldats britanniques et 800 volontaires ontariens qui s’étaient engagés avec enthousiasme « pour châtier les rebelles français et papistes » ; leur moyenne d’âge était de 24 ans. Sur les lieux, ils furent soutenus par les colons orangistes déjà installés.

Il leur fallut 92 jours pour arriver, une bonne partie du trajet devant se faire à pied ou en canoë. Ils redoutaient des embuscades, mais Riel avait donné des ordres non seulement pour que la troupe ne soit pas attaquée, comme l’auraient voulu certains chefs autochtones, mais qu’on lui facilite son déplacement en lui fournissant des bateaux.

Il leur fallut 92 jours pour arriver, une bonne partie du trajet devant se faire à pied ou en canoë. Ils redoutaient des embuscades, mais Riel avait donné des ordres non seulement pour que la troupe ne soit pas attaquée, comme l’auraient voulu certains chefs autochtones, mais qu’on lui facilite son déplacement en lui fournissant des bateaux.

Le 23 août donc, la colonne une fois en vue de Rivière-Rouge se mit en ordre de bataille pour s’emparer de Fort Gary. Mais Riel et ses compagnons s’étaient enfuis dans la nuit. Dans ses mémoires, Wolseley nota : « Personnellement, je fus content que Riel ne se soit pas rendu, parce que, dans ce cas, je n’aurais pu le pendre comme j’aurais pu le faire en le faisant prisonnier les armes à la main. »

Il suspendit « la loi sèche » qu’il avait imposée à ses troupes, qui purent alors commencer la mise à sac de Rivière-Rouge, sous prétexte de chercher Riel et les autres membres du gouvernement provisoire. Elle fut d’abord menée par les soldats anglais avec encore une certaine retenue, mais ceux-ci se retirèrent le 27 août pour que les volontaires de l’Ontario, auxquels se joignirent les colons anglophones déjà sur place, la plupart orangistes, puissent exercer la vengeance promise.

Jusqu’au 3 septembre, ce ne fut que pillages, saccages, destructions systématiques, viols, assassinats. Par exemple, Elzéar Goulet, l’un des juges qui avaient condamné Scott, fut tué à coups de fusil alors qu’il s’enfuyait à la nage ; Hugh Macdonald, le fils du Premier ministre, assistait au meurtre. Un autre membre du conseil de guerre pensa avoir la vie sauve en passant la frontière des États-Unis, mais elle n’arrêta pas ses assaillants qui le laissèrent pour mort. Les Sœurs grises furent insultées, on tenta de mettre le feu à leur couvent et à l’école catholique, Mgr Taché lui-même échappa de peu à un attentat.

Lorsque la violence se calma, beaucoup de Métis et de Canadiens-français étaient décidés à abandonner leur terre et leur maison pour aller vers l’Ouest. D’autant plus que les volontaires ontariens qui désiraient s’établir sur place obtenaient un lot en principe de 55 hectares, en réalité de bien plus, puisque 85 000 hectares, pris en partie sur les terres réservées aux enfants des Métis, leur furent accordés.

LA SÉPARATION AVEC L’ÉGLISE

Riel, O’Donoghue et Lépine s’étaient enfuis aux États-Unis, où ils furent accueillis à bras ouverts par le Père LeFloch, un ancien professeur devenu curé de Saint-Joseph au Michigan.

Lorsque Riel apprit le lâche assassinat de Goulet, et sans se laisser impressionner par les hommes de Schultz qui continuaient à le rechercher, il n’hésita pas à revenir près de Rivière-Rouge.

Il tint une réunion clandestine de quarante personnes à Saint-Norbert le 17 septembre, où il fut décidé de demander au Président Grant un appui diplomatique auprès du gouvernement de Londres. O’Donoghue et quelques autres auraient même voulu offrir les Territoires du Nord-Ouest aux Américains, mais Riel s’y opposa. Il savait le traitement que nos voisins du Sud avaient réservé aux autochtones, il ne pouvait pas se faire illusion sur le sort des Métis et des Indiens une fois les Yankees maîtres des lieux.

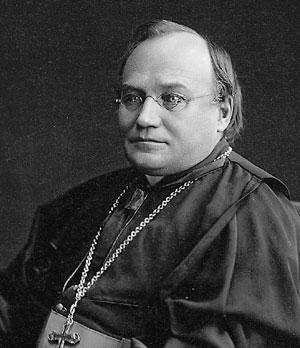

Quelques jours plus tard, Riel écrivit une lettre significative à Mgr Taché : « Il est clair que le gouvernement canadien s’est servi de votre personne, de notre premier pasteur et de notre meilleur ami pour nous tromper. Car pour vous, Monseigneur, nous savons que vos intentions sont pures. Mais il n’en est pas moins vrai que Votre Grandeur pousse les choses assez loin pour inviter les Métis à la confiance dans un gouvernement qui nous fait des hostilités. (...) L’immigration haut-canadienne est déjà nombreuse et elle augmente tous les jours. Quel ordre de choses voulez-vous établir quand ces gens auront redoublé leur nombre ? Quelle possibilité de faire respecter le bill du Manitoba quand partout, aux élections, l’argent, la crainte, la flatterie seront mis en jeu ?

« Je dis que votre caractère d’évêque vous met en bien des occasions, incapable d’agir ou de parler. Et vous prêchez la paix au peuple. Dès lors notre partie reste morte, ou du moins, très faible. »

Même si l’avenir semble avoir donné raison à Riel, son analyse n’était pas juste puisque Mgr Taché ne voulait pas abandonner les Métis, mais il considérait que leur salut s’inscrivait dans l’organisation d’un peuplement franco-canadien catholique de l’Ouest, seul moyen de résister à la pression anglo-protestante.

Certes, ce projet échouera en grande partie, mais ce ne sera pas le fait de la trahison des missionnaires, mais de celle des hommes de partis, comme nous l’avons montré. Soucieux de leur réélection ou de leurs ambitions au fédéral, les politiciens conservateurs du Québec refuseront l’aide financière à moyen terme nécessaire à l’installation des colons franco-catholiques, pour ne pas gêner la politique de peuplement de leur chef fédéral, fanatiquement favorable aux anglo-protestants.

LA HAINE DES ORANGISTES

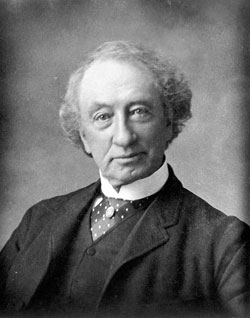

En effet, lorsqu’il reprit ses fonctions le 16 septembre 1870, après quatre mois de maladie, sa priorité fut la construction d’une ligne de chemin de fer d’un bout à l’autre du continent et la défense des intérêts du pays contre les USA.

Toutefois, il était fragilisé au Parlement par la question de l’amnistie générale. En février 1870, il l’avait promise verbalement à Mgr Taché qui en avait fait une condition sine qua non pour accepter la mission pacificatrice auprès des Métis.

Depuis, la colère des anglo-protestants après l’exécution de Scott et la fuite de Riel, amplifiée par la propagande orangiste, avait causé un tel climat d’hostilité contre les franco-catholiques qu’accorder l’amnistie générale, c’était perdre le vote de l’Ontario ; la refuser, c’était perdre celui du Québec.

Or, après les horreurs commises à Rivière-Rouge par le corps expéditionnaire, Mgr Taché et ses amis l’exigeaient avec insistance. Macdonald pensa d’abord l’amadouer en confiant à Georges-Étienne Cartier la tâche de « lisser les plumes hérissées » de l’évêque. Rien n’y fit.

Pourtant les Métis aux ordres de Riel avaient été d’une loyauté exemplaire au moment de l’invasion des fenians, qu’ils contribuèrent efficacement à repousser en octobre 1871. En reconnaissance, le Lieutenant-gouverneur du Manitoba avait même serré la main de leur chef et réclamait à son tour l’amnistie.

Cette main tendue souleva l’indignation en Ontario. Son Premier ministre libéral promit 5000 $ à qui rapporterait la tête de Riel. Plusieurs tueurs à gages se lancèrent alors à sa recherche et il ne dut la vie qu’à la protection des Métis américains et canadiens qui veillaient sur lui et le renseignaient.

Cela nous montre le rôle prépondérant des orangistes dans ce qu’on va appeler « l’affaire Riel ». Ils ont tout fait pour empêcher la réconciliation avec les Canadiens-français.

RIEL REMPORTE LES ÉLECTIONS !

Riel se présenta à l’élection fédérale de 1872 à Rivière-Rouge, dans le district de Provencher ; c’était une idée de Joseph Dubuc, ce jeune juriste de Montréal envoyé par Mgr Bourget auprès de Mgr Taché pour le conseiller et l’aider. Il fut triomphalement élu. Mais, comme Georges-Étienne Cartier fut battu dans sa circonscription de Montréal, sur le conseil de Dubuc, Riel lui offrit son siège. En retour, Cartier n’aurait plus qu’à obtenir l’amnistie, cela allait de soi.

Pour lui faciliter la tâche, le prélat demanda à Riel et à Lépine de rester tranquillement aux États-Unis. Mais Macdonald ne céda pas aux instances de Cartier. En janvier 1873, excédé, l’archevêque de Saint-Boniface avertit le Premier ministre qu’il allait publier tous les documents sur l’amnistie. Macdonald lui répondit qu’il nierait tout.

Mais en avril éclata le scandale du Pacifique, une affaire de corruption liée à la construction du chemin de fer continental Canadian Pacific Railway, qui tenait tant à cœur à Macdonald. Aussi, quand celui-ci apprit que Mgr Taché commençait à montrer ses preuves aux députés du Manitoba, il se décida à promettre, cette fois formellement, une amnistie générale.

Faux jeton comme d’habitude, il la demanda bien au Gouverneur général, mais il ajouta : à l’exclusion de Riel, afin de le contraindre à rester aux USA.

Toutefois, la mort de Georges-Étienne Cartier, en mai 1873, allait bouleverser ses plans. Aux élections partielles du 15 octobre 1873, Riel fut de nouveau élu triomphalement dans le district de Provencher. Il sortit alors de la clandestinité pour faire son entrée au Parlement d’Ottawa, escorté notamment par le jeune Honoré Mercier et Alphonse Desjardins, mais la veille, Macdonald avait démissionné, ce qui provoqua de nouvelles élections, les premières de notre histoire à se faire dans tout le pays à bulletin secret le même jour.

Le 13 février 1874, ce fut un nouveau triomphe pour Riel qui n’hésita plus à faire paraître en français son Mémoire sur les causes des troubles du Nord-Ouest, tandis que Mgr Taché publiait en anglais une récapitulation de toute l’affaire.

LES LIBÉRAUX ADOPTENT LA MÊME POLITIQUE QUE MACDONALD

Le libéral Mackenzie, un protestant, succéda à Macdonald. Pour arriver à ses fins, il n’avait pas hésité à promettre au Québec de régler l’affaire Riel. Pourtant dès le lendemain des élections, deux collaborateurs de Riel et Lépine furent arrêtés au Manitoba.

Riel, ne sachant rien encore de cette déloyauté, se présenta au Parlement afin de prêter le serment d’usage, en même temps qu’un de ses amis, le député Fiset de Rimouski. Sur le moment, personne ne fit attention à lui, c’est seulement le soir que des députés de l’Ontario s’aperçurent que « l’assassin de Scott » était à Ottawa. Aussitôt ce fut le branle-bas de combat avec une telle excitation meurtrière que le gouvernement fit garder les dépôts d’armes par l’armée ; Riel eut la prudence de se cacher.

Durant l’été, comme le comité parlementaire chargé d’établir la vérité au sujet des événements de 1870 reconnut qu’il y avait bien eu une promesse d’amnistie, on en fit enfin la demande officielle au gouvernement anglais. Mais celui-ci, fidèle à sa politique vis-à-vis de ses anciennes colonies, déclara que c’était de la compétence d’Ottawa ; ce qui laissait à Mackenzie le choix douloureux de perdre soit les voix de l’Ontario, soit celles du Québec.

Le procès de Lépine à Winnipeg, en octobre 1874, allait précipiter la conclusion de l’affaire. Rempli d’irrégularités, il se termina néanmoins le 2 novembre par une sentence de mort. Aussitôt Québec s’enflamma, Mgr Taché somma les ministres canadiens-français de démissionner ; même s’ils n’en firent rien, le gouvernement fédéral était menacé. Ce fut le Gouverneur général Lord Dufferin qui le sauva en prenant sur lui de commuer la peine capitale en deux ans de prison assortis de la perte des droits civils.

Le 13 février 1875, le parlement votait l’amnistie générale proposée par le gouvernement, mais Lépine et Riel en étaient néanmoins exclus. Ils avaient le choix entre un exil de cinq ans ou deux ans de prison ; Lépine préféra la prison, Riel l’exil aux USA,

LA MALADIE MENTALE DE RIEL

Après cette date, Riel ne cessa de voyager aux États-Unis, mais aussi au Québec où il était en sécurité, pourvu que les Ontariens n’en sachent rien. Il y revint plusieurs fois, invité par son ami Alphonse Desjardins, dans le bureau duquel il rédigea sa Lettre à la Nation métisse et au Peuple franco-Canadien.

Il visita également Mgr Bourget, qui l’encouragea et lui écrivit une lettre paternelle qui l’incitait à offrir toutes ses peines pour le bien de son peuple. Riel la garda sur lui jusqu’à sa mort, parce qu’il l’avait interprétée à tort comme la reconnaissance d’une vocation particulière, pour ainsi dire divine.

C’est peu après que ses amis remarquèrent chez lui les premiers signes d’un dérangement mental. Prétendant avoir des apparitions de la Sainte Vierge, il adoptait des attitudes irrationnelles, mystico-délirantes, qui les inquiétèrent. Finalement, il fut interné à l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu à Montréal, où on l’inscrivit sous un faux nom.

La destruction d’un livre auquel il tenait beaucoup, mais qui aurait pu le faire reconnaître, le rendit fou furieux, ce qui obligea son transfert à l’hôpital de Beauport près de Québec. On arriva à le tranquilliser peu à peu en lui laissant écrire des pages et des pages à Mgr Bourget pour raconter ses songes, ses prophéties et ses révélations. Quand Mgr Taché lui rendit visite en novembre 1876, il était calme, mais peu après il déclara : « Je suis le Prophète, le Pontife infaillible, le Prêtre-Roi », et il signa désormais ses lettres : « Louis David Riel ».

Ce n’est que fin 1877, après 681 jours d’internement, qu’il fut autorisé à quitter l’hôpital, mais il avait caché aux médecins un long texte intitulé « Révélations se rapportant aux nations de la terre » ; s’ils l’avaient lu, on peut penser qu’ils n’auraient pas signé son bulletin de sortie.

Retourné aux États-Unis, il essaya en vain de s’établir comme agriculteur dans l’Ouest. En 1880, il eut le bonheur de s’occuper de familles métisses qui venaient chasser le bison du côté américain, ce qui lui fit du bien. Il se maria l’année suivante avec une jeune métisse de laquelle il eut deux enfants, et obtint un poste d’instituteur dans une mission jésuite ; c’était enfin la paisible vie familiale qu’il désirait.

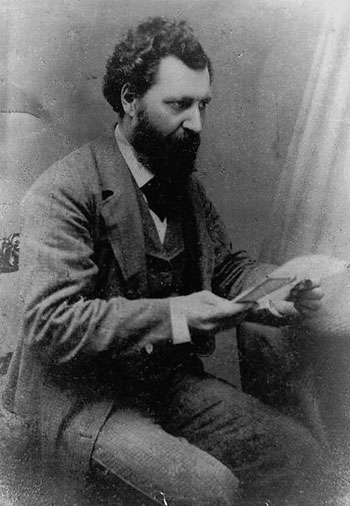

C’est là que Gabriel Dumont et quelques Métis de la Saskatchewan vinrent le trouver en juin 1884, dans le but de reprendre le combat contre le gouvernement fédéral.

LES PRÉMISSES DE LA SECONDE RÉVOLTE DES MÉTIS

En effet, tandis que Riel cherchait à se fixer aux États-Unis, les Métis comme les colons franco-catholiques étaient de nouveau victimes de graves injustices. Le gouvernement fédéral, qu’il fût libéral ou conservateur, voulait le peuplement anglo-protestant de l’Ouest, aussi tout était bon pour le faciliter et donc pour déloger les Métis.

Au Manitoba, la délivrance de leurs titres de propriété était indéfiniment retardée, l’usage du français bientôt aboli et les écoles confessionnelles menacées. Dégoûtés par ces vexations, 70 % d’entre eux préférèrent s’en aller vers l’Ouest, cinq cents kilomètres plus loin, dans ce qui deviendra la Saskatchewan. Ils financèrent leur exode en vendant leurs titres de propriété provisoires à quelques spéculateurs, dont les plus importants furent Christian Schultz et Donald Smith, eux qui jouèrent un rôle abominable en 1870.

Mais à peine installés en Saskatchewan, ils virent se reproduire le même scénario qu’à la Rivière-Rouge : arrivée de colons anglo-protestants, puis des arpenteurs qui ne tenaient pas compte des lots déjà formés.

Dès 1873, le Père Alexis André, leur missionnaire oblat, très estimé de tous, les organisa comme une petite république pour faciliter leur défense. Dans cette vaste région, on ne dénombrait alors que 5400 Métis environ, dont 4400 récemment immigrés du Manitoba. Tous s’entendaient bien avec les quelques colons allemands, suédois, islandais et même des mennonites. Beaucoup aidaient aussi les Indiens que le gouvernement fédéral avait répartis de force dans les réserves sans tenir compte de leur religion ; ils étaient littéralement affamés et les jeunes filles contraintes à la prostitution.

Mgr Taché et Mgr Grandin multiplièrent en vain les protestations et les pétitions. Comment cela allait-il se terminer ?

Dès le début, les évêques prirent le parti de déconseiller la révolte armée. Ils avaient compris qu’indépendamment de la justice de la cause, Ottawa ne céderait pas et qu’il agirait comme au Manitoba. C’était une guerre de Religion, raciste et anticatholique. L’unique solution était de se regrouper, de ne vendre du terrain qu’à des franco-catholiques, en un mot de développer le peuplement canadien-français.

Ne se sentant pas totalement soutenus par leur clergé, beaucoup de Métis s’en détournèrent et se fièrent plutôt à Gabriel Dumont, qui fut le véritable responsable de cette seconde révolte, même si on en fit porter le chapeau à Riel qui gardait sa puissance de répulsion auprès des Ontariens.

Macdonald fit la sourde oreille. De retour au pouvoir en 1878, il ne pensait qu’à sauver de la faillite le chantier du chemin de fer transcontinental, son grand projet. Pour lui, le mécontentement des Métis de la Saskatchewan n’était qu’une affaire locale qu’il revenait au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de régler.

En 1883, malgré dix ans de démarches pour éviter que se renouvelle le drame du Manitoba, ce qu’on redoutait arriva : l’administration fédérale s’empara de vastes étendues de terres et même de paroisses, expropriant sans ménagement les Métis qui les exploitaient depuis des années.

Au mois d’avril 1884, trois cents hommes réunis à Batoche décidèrent d’aller rechercher Riel aux États-Unis pour ne faire qu’une voix et se faire entendre d’Ottawa. Quand le Père André l’apprit, il tenta vainement de s’y opposer et Mgr Grandin communiqua l’information au gouvernement dans l’espoir de lui faire prendre conscience de la gravité de la situation, mais encore en vain.

Riel accepta, après une courte hésitation, de revenir défendre les Métis, se sentant investi d’une mission divine. Dès lors, son attitude fut un étrange mélange de douceur et de détermination, de piété autant que d’exaltation inquiétante.

À son arrivée en Saskatchewan, le Père Alexis André le reçut d’abord fort mal, puis se rendit compte de ses intentions pacifiques. Aussi, il lui permit de rencontrer les Métis et les colons de Prince Albert qui voulaient rejoindre le mouvement de révolte pour calmer les plus échauffés, ce qu’il fit.

Pendant ce temps, à Ottawa, le Gouverneur général Landsdowne était plus inquiet de la situation dans le Nord-Ouest que Macdonald. Il lui fallut insister pour que le Premier ministre décidât d’envoyer sur place Hector Langevin, ministre des Travaux publics et frère de l’évêque de Rimouski, pour obtenir des précisions sur les demandes des Métis.

L’annonce de cette démarche provoqua l’enthousiasme à Prince Albert et à Batoche où on prépara une réception extraordinaire à ce ministre canadien-français catholique. Malheureusement, il s’arrêta à Regina, à 300 km de Batoche, et décida de ne pas aller plus loin, et personne ne prévint les Métis. Il n’est pas difficile d’imaginer leur déception, voire leur rancœur en cette fin du mois d’août 1884.

Mgr Grandin se rendit alors à Batoche. Sur son conseil, les Métis dressèrent une liste précise de leurs revendications. Le saint évêque, jugeant qu’elles n’avaient rien de révolutionnaire, la fit parvenir le 1er octobre au Gouverneur général, pensant ainsi rassurer les autorités à Ottawa.

Toutefois, il écrivit à ses prêtres : « Je crains que nos pauvres Métis commettent des erreurs et qu’on nous accuse d’en être responsables... Je ne peux que redouter l’influence de Riel. » C’est que le 24 septembre, à la fin de la messe de fondation de l’Union métisse sous le patronage de Saint-Joseph, Riel avait prononcé un discours d’une éloquence fascinante, pour expliquer que les Métis formaient une nation ; mais il termina en délirant, s’en prenant à l’Église qui ne comprenait pas sa vocation divine à lui, Louis David Riel.

Quelques jours plus tard, il perturbait la retraite des Oblats à Prince Albert. Le Père André fâché, exigea qu’il retournât au Montana et l’avertit qu’il mettrait en garde les Métis contre lui. Les missionnaires écrivirent alors au gouvernement pour demander une subvention de 5000 $ afin d’avoir les moyens de le renvoyer aux États-Unis et de s’assurer qu’il y restât. Ils ne reçurent aucune réponse, mais Macdonald sut s’en souvenir plus tard pour calomnier Riel.

MACDONALD MET LE FEU AUX POUDRES

Car, en janvier 1885, Macdonald se trouva au pied du mur pour sauver le chemin de fer transcontinental d’une inéluctable faillite. Il n’avait d’autre solution que d’obtenir le vote d’une généreuse subvention. Pour arriver à convaincre les députés pour la plupart réticents, il comprit qu’il devait démontrer l’intérêt public de ce projet fantastique pour l’époque. Germa alors dans son esprit l’idée d’exciter la rébellion dans l’Ouest ; il la materait plus vite grâce au transport rapide des troupes.

Au début de la session parlementaire, il annonça l’envoi d’une commission en Saskatchewan pour examiner les demandes des Métis. Mais il en fit part à ceux-ci par un message adressé volontairement au cousin de Riel, Nolin, qu’il savait jaloux de celui-ci. Comprenant enfin l’hostilité du gouvernement à son égard, Riel se résignait à repartir aux États-Unis, quand une assemblée réunie à Batoche le décida à rester à leur tête.

Le 5 mars, un télégramme de Macdonald au Gouverneur des Territoires du Nord-Ouest mit le feu aux poudres : sur un ton méprisant pour Riel, il refusait de donner suite aux demandes des Métis. Gabriel Dumont n’y tint plus, il s’exclama : « Il faut sauver notre pays du mauvais gouvernement en prenant les armes si nécessaire. » Tous approuvèrent, sauf Riel qui voulait être uniquement « un chef spirituel ».

Le 8 mars, un journaliste publia la nouvelle que les Métis venaient de prendre à huis clos la décision de constituer un gouvernement provisoire. Pour le Gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, c’était un acte de sédition qu’il était de son devoir d’écraser au plus vite. Il réunit le chargé des Affaires indiennes – un ennemi des Indiens –, le commandant de la police montée, le juge Richardson – le futur président du tribunal qui condamna Riel – et Lawrence Clarke, l’homme de la Compagnie de la Baie d’Hudson. On décida de déclarer « l’état de guerre » dès que ce dernier aurait mis à l’abri les biens de la Compagnie.

Le 15 mars, le Père Fourmond prêcha le devoir d’obéissance aux autorités et annonça qu’il refuserait les sacrements à ceux qui prendraient les armes. Riel lui tint tête.

Le 17 mars au soir, on apprit qu’un renfort de troupe quittait Regina avec pour mission l’arrestation de Riel et de Dumont. Ce dernier réunit alors une assemblée qui décréta la révolte armée.

Le 18 mars, jour de l’échéance pour le financement du chemin de fer, le Premier ministre mentit effrontément au Parlement sur les causes du soulèvement : il fit tout reposer sur Riel, rentré au pays pour rançonner le gouvernement de 5000 $. C’est pour se venger d’avoir essuyé une fin de non-recevoir qu’il aurait incité les Métis et les Indiens à s’insurger. Effrayés, les députés votèrent à une large majorité les subsides pour le transcontinental : le plan de Macdonald avait réussi, le Canada aurait son chemin de fer d’un océan à l’autre, mais au prix de l’élimination des Indiens et des Métis !

Le même jour, Riel, en crise de folie, prétendit voir un nouveau pape en la personne de Mgr Bourget, et que les Oblats avaient l’obligation de lui obéir, comme prêtres de cette nouvelle religion. Avertis, Mgr Grandin et tous ses missionnaires considérèrent désormais qu’on ne pouvait plus faire confiance à Riel, quoique, par ailleurs, il ne leur fît jamais aucun mal et qu’il restât d’une piété exemplaire.

LE COUP DE FEU PROVOCATEUR

Le véritable chef de la révolte fut en fait Gabriel Dumont. En trois jours, il rassembla 300 hommes, mais mal armés. Pour y remédier, il voulut s’emparer de Fort Carlton puis de Prince Albert, mais Riel s’y opposa parce qu’il était convaincu que le Canada n’enverrait pas de soldats. Toutefois, s’il écrivit poliment au commandant de la place pour lui demander d’ouvrir les portes, il termina en le menaçant d’une « guerre d’extermination de tous ceux qui ont manifesté de l’hostilité contre nos droits », s’il n’obtempérait pas.

Les jours suivants, les Métis anglophones rejoignirent Dumont, tandis qu’au contraire, les colons anglophones de Prince Albert se préparaient à les affronter. Le 23 mars, Ottawa mobilisa la milice dans tout le pays.

Le 26 mars, après qu’un petit groupe de Métis eut empêché quelques éléments de la police montée de récupérer des armes à Duck Lake, son commandant décida d’envoyer un détachement pour « donner une leçon aux rebelles ». Il s’y était résolu, malgré ses réticences personnelles, sous la pression de Lawrence Clarke et des colons anglophones.

Lorsque sa troupe rencontra celle des Métis, deux parlementaires sans armes s’avancèrent, l’un d’eux était le propre frère de Gabriel Dumont. Quand soudain surgit un troisième cavalier armé, le sauvage qui accompagnait Dumont voulut le désarmer, on entendit un coup de feu, Dumont s’écroula mort ; puis un second coup tua le sauvage et déclencha une fusillade, les Métis prenaient le dessus quand Riel arriva à bride abattue, brandissant un crucifix pour arrêter le combat.

Le 27 mars, le général Middleton reçut le commandement de la milice. Par chemin de fer, 3000 hommes étaient déjà rendus sur place, 5000 autres les rejoindraient. Au total, 8000 hommes avaient été mobilisés pour mater une population métisse de... 5400 personnes.

Ce même jour, la nouvelle que des Sioux avaient rallié Batoche provoqua la terreur chez les colons anglophones. Les missionnaires, eux, comprirent alors que les Métis étaient perdus : devant la menace d’une guerre indienne, le gouvernement n’accepterait jamais de négocier.

Pourtant, les chefs sioux étaient modérés, ils ne désiraient pas la guerre, mais se joindre aux Métis et aux colons francophones pour se faire respecter et obtenir que cesse la famine organisée dans les réserves. Malheureusement, un groupe de jeunes guerriers leur désobéirent. Le 2 avril, en voulant s’emparer d’otages dans la réserve de Frog Lake, ils tuèrent son cruel superviseur et huit autres personnes, dont deux missionnaires qui tentaient de s’interposer. Même si ce drame n’avait rien à voir avec la révolte des Métis, il permit au gouvernement d’agiter le spectre de la guerre indienne et d’accréditer la thèse d’un soulèvement général.

Le général Middelton, bien informé, n’y avait jamais cru et il souhaitait en finir au plus vite en négociant. Mais Ottawa l’obligea à envoyer des colonnes pour réprimer les Indiens. En réalité, il n’y eut aucun combat puisque les chefs se rendirent alors qu’il leur aurait été facile de multiplier les embuscades et de les décimer.

LA BATAILLE DE BATOCHE

De son côté, Middelton marcha à la tête de 1600 hommes contre les 300 Métis de Gabriel Dumont à qui Riel avait refusé la permission de les harceler alors qu’ils étaient en terrain favorable.

Le 23 avril, Dumont, excédé d’attendre, engagea le combat malgré tout. Il réussit à provoquer le repli de la milice, mais pas à obtenir une victoire décisive.

Le 9 mai, ce fut Middelton qui prit l’initiative de l’attaque, en force cette fois. Ce fut la bataille de Batoche qui dura 4 jours, au bout desquels c’en était fini de la révolte des Métis.

Riel ne fut pas capturé, mais il se livra volontairement le 15 mai. Le gouverneur voulut l’envoyer à Winnipeg pour y être jugé, mais Ottawa ordonna qu’il le fût à Régina où il n’aurait pas aussi facilement les moyens de se défendre qu’au Manitoba.

Emprisonné dans des conditions très dures et très humiliantes, il fut officiellement accusé de haute trahison le 6 juillet.

Tandis que l’Ontario réclamait sa tête, le Québec s’échauffait. Les évêques se rendant compte que les deux communautés historiques allaient être irrémédiablement divisées décidèrent de ne pas prendre parti pour Riel. Par contre, les Libéraux comprirent l’avantage électoral qu’ils pouvaient en tirer au Québec. C’était pour eux l’occasion rêvée de s’affranchir des mises en garde épiscopales qui leur interdisaient tout succès électoral. À la Chambre, Wilfrid Laurier, leur jeune chef, accusa pendant six heures Macdonald d’avoir menti, d’avoir caché les 76 pétitions des Métis et des missionnaires auxquelles il n’avait jamais dénié répondre. Ce discours n’eut aucun effet direct puisque la session parlementaire prenait fin ce soir-là, mais de ce jour, les Libéraux purent se faire passer auprès des Canadiens-français pour nationalistes, Honoré Mercier en profita le premier sur le plan provincial, Laurier le suivit de peu sur le plan fédéral. C’est à partir de cette époque que l’opposition « des deux races », comme on disait alors, devint un enjeu politique clivant, largement exploité démagogiquement par les partis pour conquérir le pouvoir ou s’y maintenir, au mépris du bien commun.

UN PROCÈS INIQUE

Les quatre avocats de Riel conclurent de leur premier entretien avec lui qu’ils avaient affaire à un malade mental. Ils orientèrent toute leur défense en ce sens, sans jamais attaquer la responsabilité du gouvernement conservateur de Macdonald et de celui du libéral Mackenzie ; c’est bien dommage, car les Libéraux passeront pour innocents et continueront à accuser les Conservateurs de tous les maux.

Le procès de Riel fut un monument d’iniquité. Le principal accusé réclamait d’être jugé par la Cour suprême, afin que sa lutte de 1869 à 1885 soit jugée dans son ensemble. Pour établir qu’il n’avait pas provoqué la guerre, il demandait d’avoir accès à ses documents et qu’on entende des témoins, en particulier Gabriel Dumont qui ne cessa jamais de revendiquer la responsabilité de la conduite de la guerre. Tout lui fut refusé, alors que plusieurs témoins importants étaient enfermés à quelques mètres du tribunal, dans une prison improvisée où s’entassaient 81 Indiens, 46 Métis et 2 Blancs.

Les jurés étaient tous des anglo-protestants épouvantés par la guerre indienne. Le juge Richardson avait participé au conseil qui décida de donner une leçon aux rebelles alors qu’ils n’avaient encore rien fait de répréhensible ; le second juge, Charles Rouleau, réclamait à grands cris avant même le procès les sanctions les plus terribles.

On assista donc à une parodie de justice. 21 peines de 1 à 7 ans de prison furent prononcées contre les Métis ; 11 peines de mort pour les Indiens dont nous avons dit l’attitude pacifique et 47 emprisonnements de 6 à 14 ans ; et la condamnation à mort de Riel.

William Jackson, un Métis anglophone, fut déclaré non coupable parce qu’il souffrait « d’hallucinations mentales et d’idées particulières sur des thèmes religieux » ; c’était exactement ce que la défense avait établi pour Riel qui, lui, reçut la peine capitale.

Pour Thomas Scott, le métis anglophone, le plus acharné aux côtés de Riel, on considéra que l’accusation était si modérée, qu’on le déclara non coupable au bout de trente minutes.

La thèse du gouvernement l’emportait donc : le pays avait été sur le point de connaître toutes les horreurs de la guerre indienne et avait été sauvé grâce à l’intervention de l’armée arrivée promptement par chemin de fer. Il fallait donc punir sévèrement les Indiens pour que, citation de Macdonald : « l’homme rouge sache qu’ici c’est l’homme blanc qui commande ». L’innocence de la plupart des accusés, à commencer par les trois grands chefs, ne comptait pas : ils furent pendus le 20 novembre en présence des membres de leurs familles qu’on fit venir de leurs réserves.

MORT EN VICTIME POUR SON PEUPLE

Riel, lui, avait été condamné à mort le 1er août, il fut exécuté le 16 novembre. Durant toute sa captivité, le Père André put le visiter de longs moments presque chaque jour. Il témoigna que Riel se préoccupait de sa femme, de ses enfants, de ses amis ; qu’il se confessait régulièrement, assistait à la messe, y communiait. Il se prépara à la mort comme à un grand jour de fête, après avoir pardonné à ses ennemis, particulièrement à Macdonald. « Notre bon ami Riel est mort comme un vaillant homme, comme un saint, écrivait le missionnaire à Mgr Grandin. Aucune mort ne m’a édifié, ne m’a consolé autant. Je rends grâce au Seigneur pour avoir été témoin de tout le temps que Riel a passé dans la prison. J’ose dire qu’il a ennobli, sanctifié l’échafaud. »

Il a cependant laissé des écrits témoignant qu’il pensait toujours être le prophète d’un monde nouveau, qui viendrait nécessairement, qui rendrait justice aux Métis, et que lui devait être la victime consentante pour son peuple.

On attendit trois semaines le permis d’inhumer et il fallut l’intervention de Mgr Taché pour que le corps fût transporté de nuit au Manitoba, chez sa mère, où des centaines de Métis vinrent lui rendre hommage. Ses funérailles furent célébrées le 12 décembre à la cathédrale de Saint-Boniface devant toute une foule.

Sa femme mourut de la tuberculose six mois plus tard ; sa fille la suivit dans la tombe en 1894, victime de la diphtérie, elle avait 14 ans. Son fils, devenu ingénieur des chemins de fer, mourut à 26 ans dans un accident de travail.

On peut donc conclure que, si la seconde révolte des Métis, s’émancipant de la sagesse de leurs évêques, a compromis l’idéal d’un Canada unissant paisiblement les deux peuples fondateurs, la responsabilité en revient au racisme et à la haine anticatholique de Macdonald et des orangistes. Les Métis furent leur instrument.

C’est à la faveur de la transformation du Canada en pays multiculturel que Riel fut réhabilité. En 1968, Trudeau dévoila sa statue en face du Parlement de la Saskatchewan, non loin de l’endroit où il fut pendu. En 1971, on en érigea une autre à Winnipeg et en 1996 à Saint-Boniface. Depuis 2008, le troisième lundi de février est fêté au Manitoba comme le « jour de Louis Riel ».

Mais ce Canada multiculturel, sous le signe de la piastre, ne correspond pas au rêve de Riel qui, en fait, défendait une société catholique aux prises avec les inéluctables conséquences de la démocratie. C’est ce système politique fondé sur l’argent et le mensonge qui est responsable de la mort de la société métisse et, par-delà, du Canada-français catholique.