LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

N° 267 – Novembre 2023

Rédaction : Maison Sainte-Thérèse

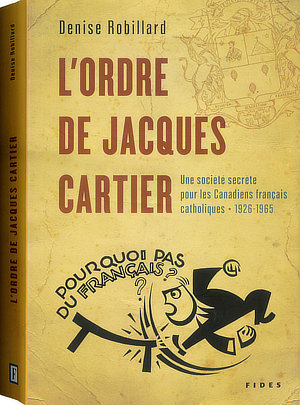

L’Ordre de Jacques Cartier

ON ne peut étudier les initiatives des Canadiens-fran-çais pour protéger ou promouvoir les intérêts de leurs compatriotes sans se pencher sur l’Ordre de Jacques Cartier, « une société secrète pour les Canadiens-français », pour reprendre le sous-titre du livre que Denise Robillard vient de publier aux éditions Fides, après le dépouillement de ses archives rendues accessibles en 2000.

Elle complète heureusement l’ouvrage de Raymond Laliberté Une société secrète : l’Ordre de Jacques Cartier, publié en 1983, qui mettait davantage l’accent sur le fonctionnement de l’Ordre plutôt que sur ses réalisations et ses débats internes.

Elle complète heureusement l’ouvrage de Raymond Laliberté Une société secrète : l’Ordre de Jacques Cartier, publié en 1983, qui mettait davantage l’accent sur le fonctionnement de l’Ordre plutôt que sur ses réalisations et ses débats internes.

UNE MINORITÉ MALTRAITÉE

Denise Robillard commence fort opportunément par évoquer la situation des Canadiens-français au moment de la fondation de l’Ordre. Ils se retrouvent non seulement de plus en plus minoritaires, mais défavorisés dans un pays qui connaît depuis le début du XXe siècle une profonde transformation économique dont ils bénéficièrent peu.

De 1901 à 1921, les investissements étrangers ont été multipliés par quatre au Canada, alors que la population est passée de 5 400 000 habitants à 8 800 000, surtout au profit de l’Ouest, grâce à la politique d’immigration du ministre Sifton, très anti franco-catholique.

Cet afflux d’étrangers fut le prétexte pour faire du système d’instruction publique un instrument d’assimilation à un Canada uni, ouvert à la modernité, à la vie urbaine et à la production industrielle, qui se dotait de ses premières lois sociales sous la menace de graves conflits sociaux communistes. La langue française n’était plus respectée que dans la province de Québec, à condition de sauvegarder les sacro-saints droits de la minorité anglo-protestante.

Du point de vue politique, la question de la participation aux guerres de l’Empire dominait l’actualité. Les Canadiens-fran-çais, en y étant les plus opposés, se présentaient derrière Henri Bourassa comme nationalistes, c’est-à-dire qu’ils revendiquaient l’indépendance vis-à-vis de Londres, à l’encontre de la majorité anglophone encore très attachée à la puissance britannique.

Cette position entraîna une multiplication de représailles contre les droits de la minorité francophone, surtout dans le domaine scolaire. Cela explique que les premières organisations de défense des Canadiens-français furent des associations de défense des droits scolaires, tout particulièrement en Ontario avec la lutte contre le Règlement 17, à partir de 1913.

Toutefois, après la Première Guerre mondiale on assista à une évolution notable, qui n’améliora pas pour autant la situation des Canadiens-français. En effet, les anglo-protestants, forts du rôle important joué par l’armée canadienne sur le front, et inquiets du danger communiste apporté par certaines minorités, prônaient désormais eux aussi une politique indépendante de l’Angleterre, derrière le libéral MacKenzie King. Nos compatriotes ne profitèrent pas de ce ralliement aux thèses d’Henri Bourassa, pas plus que de la prospérité économique qui continua jusqu’à la crise de 1929.

Il est dommage que madame Robillard ne dise pas un mot de la situation de l’Église à cette époque, c’est pourtant capital pour comprendre l’Ordre de Jacques Cartier, comme nous allons le voir.

En effet, depuis la Conquête jusqu’à l’encyclique Affari vos du pape Léon XIII en 1897, les évêques étaient les chefs naturels et les protecteurs des Canadiens-français. C’est encore sous leur impulsion que le Québec avait considérablement agrandi son territoire cultivé et qu’on se lançait à la conquête de l’Ouest. Son lent développement s’accompagnait d’une lutte contre les gouvernements qui s’y opposaient pour les soumettre peu à peu à la Loi du Christ, ou tout au moins pour la faire respecter, ce qui amenait souvent de nombreuses conversions de protestants au catholicisme.

Par souci de conciliation diplomatique, Léon XIII interdit l’engagement politique des évêques contre le gouvernement fédéral libéral qui refusait pourtant de protéger les droits constitutionnels des Canadiens français. C’est donc en étant laissés à eux-mêmes que ceux-ci affrontèrent les profondes mutations de la société canadienne dans la première moitié du XXe siècle.

Ils durent aussi faire face à l’hostilité de leurs coreligionnaires irlandais. Arrivés nombreux au Canada, ces derniers subirent les vexations des Anglo-protestants, mais ils en rendirent responsables les Canadiens-français dont ils ne comprenaient pas le combat pour leur langue gardienne de leur foi : eux n’étaient-ils pas catholiques tout en parlant anglais ? Cette hostilité était confortée par la nomination de prélats irlandais à la tête des évêchés hors de la province de Québec, même majoritairement francophones.

Tel est le contexte général de la fondation de l’Ordre de Jacques Cartier : une lutte nationaliste sur deux fronts, avec le handicap d’une nette infériorité économique.

LA FONDATION DE L’ORDRE

L’Abbé François Xavier Barrette et Esdras Terrien

Tout commença dans les bureaux de la division architecture du ministère fédéral des Travaux publics à Ottawa, par une discussion entre trois scientifiques soucieux du sort de leurs compatriotes : Herman Pelletier, un homme de grande culture générale, disciple d’Henri Bourassa, mais d’un caractère entier, Albert Ménard, ingénieur civil de haut niveau – il sera un des concepteurs de la voie maritime – et Émile Lavoie, un travailleur acharné, qui fut un collaborateur du capitaine Bernier dans ses explorations du Grand Nord canadien, mais aussi qui fut franc-maçon. Ils en vinrent à constater que les sociétés secrètes soutenaient utilement les menées de leurs adversaires : les chevaliers de Colomb pour le compte des Irlandais, la franc-maçonnerie au service des Anglo-protestants. Dès lors, pourquoi ne pas en fonder une au service des Canadiens-français, qui serait aussi efficace pour défendre leurs droits que les autres pour les attaquer ?

Le curé François-Xavier Barrette, de la paroisse Saint-Charles à Vanier, – un prêtre très nationaliste et pieux, proche de Ménard – pensait également qu’il fallait s’organiser ainsi. Leur conviction ne fut pas longue à s’établir, comme ils l’écrivirent à l’archevêque d’Ottawa pour recevoir son approbation : « Puisque nos combats ouverts, à la visière levée, où l’on dépensait nos meilleures énergies aboutissaient à des défaites humiliantes, pourquoi ne pas essayer le moyen pratiqué par nos adversaires ? Une fois l’union obtenue dans les cœurs et les esprits, la mystique de la discrétion et du travail inconnu fit le reste. »

Ils étaient 19 pour leur première réunion, le 22 octobre 1926. Pelletier n’y était pas, à cause de son caractère difficile. C’est Ménard qui sera la tête pensante, tandis qu’Émile Lavoie sera l’organisateur, et le curé Barrette l’animateur par sa fougue mystique.

Après avoir étudié le fonctionnement d’autres organisations secrètes, dont la compagnie du Saint-Sacrement qui fit tant de bien en France au début du XVIIe siècle, et une fois fixé le rituel d’initiation, plus sérieux et moins folklorique que celui des francs-maçons, ils convinrent que « la doctrine catholique serait à la base de la société et tout convergerait vers cet idéal, même le côté intimement national, vu qu’il fallait éviter de tomber dans le racisme ou dans le nationalisme intégral ».

Cette précision s’expliquait fort bien : nous étions en octobre 1926, deux mois après la condamnation de l’Action Française de Maurras par le pape Pie XI, qui allait contraindre aussi Henri Bourassa à renier son combat nationaliste.

Nonobstant ce rejet du nationalisme intégral, tout de même paradoxal pour une organisation qui se voulait nationaliste, ils prétendaient servir les Canadiens-français en remédiant « aux causes intérieures et extérieures de leur infériorité, afin aussi de présenter un front commun aux adversaires de nos traditions religieuses et nationales et de déjouer leurs plans ».

LE SECRET AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE

Leur stratégie était toute simple : noyauter toutes les associations canadiennes-françaises ou favorables, afin qu’elles agissent toutes dans le même sens et fassent ainsi progresser la défense du Canada-français.

Émile Lavoie

Leur premier coup d’éclat illustra parfaitement leur méthode. Sachant que la franc-maçonnerie travaillait au Vatican en faveur de la nomination d’évêques anglophones aux sièges épiscopaux du Canada, Lavoie ne fut pas étonné d’apprendre par un dominicain séjournant à Rome, le père Leduc, que le Saint-Siège s’apprêtait à nommer à Ottawa Mgr O’Leary, alors archevêque d’Edmonton, bien connu pour son mépris des catholiques francophones. Il était évident que la démarche de quelques personnalités du Québec n’aurait pas eu grand effet pour empêcher ce désastre ; mais par le biais de ses quatre cents membres, beaucoup d’associations religieuses, culturelles, historiques, écrivirent à l’ambassadeur de France auprès du Saint-Siège pour le conjurer d’intervenir au nom de la protection du français en Amérique du Nord. Le diplomate transmit le gros dossier au cardinal Gasparri, secrétaire d’État, qui le présenta à Pie XI au moment où celui-ci s’apprêtait à signer la nomination de Mgr O’Leary. Le Pape revint sur sa décision et lui préféra un évêque bilingue en la personne de l’évêque de Joliette, Mgr Forbes.

Ce fut la première victoire de l’Ordre de Jacques Cartier, qui illustre bien son mode d’action. Il n’apparaît jamais au premier plan, mais il assurait une unité d’action de toutes les associations.

L’Ordre s’était doté d’une organisation pyramidale. Au sommet, un conseil supérieur, la Chancellerie, composé de 33 membres dont 23 à vie, présidé par un grand chancelier, assisté d’un secrétariat général qui assumait la correspondance avec les commanderies, cellules de base de l’organisation. Les membres n’avaient aucun contact avec les autres commanderies, à plus forte raison avec la chancellerie.

Une telle organisation, permettait de garder facilement le secret qui, pour les fondateurs, était la condition de la réussite. Les associations noyautées ne devaient pas s’en rendre compte afin de participer volontairement et efficacement aux campagnes décidées par la chancellerie.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU SECRET

Toutefois ce secret avait l’inconvénient de réduire les commanderies à un rôle d’exécution des directives envoyées d’Ottawa. Les élites intellectuelles du pays furent donc peu intéressées par ce rôle subalterne, et l’Ordre ne recruta essentiellement que dans la petite et moyenne bourgeoisie locale, mais avec succès.

Alors qu’ils n’étaient que 19 à la fondation en octobre 1926, ils furent 512 à l’été 1929, 3500 en 1940, 9900 en 1950, 10 700 en 1955, 11 200 en 1960, répartis entre 500 commanderies. C’est impressionnant. Pourtant, on ne recense que 224 membres dont les noms pourraient être retenus par notre histoire, en voici quelques-uns : André Laurendeau, Gérard Filion, Jacques Parizeau, Jean Drapeau, Rosaire Morin, Albert Angers, Esdras Minville, Gérard Pelletier, Jean-Marc Léger, Jean-Jacques Bertrand ; et encore faudrait-il évaluer leur fidélité à l’Ordre une fois avancés dans leur carrière.

Les dirigeants de l’Ordre s’accommodaient très bien de cette absence de personnalités surtout politiques, dans leurs rangs. Tous étaient démocrates, et tous pensaient que, si la démocratie ne fonctionnait pas bien, c’était à cause de la cupidité, de l’ambition, voire même de l’imbécillité des politiciens. Ils ne comprenaient absolument pas que le système corrompait nécessairement et faisait passer l’intérêt particulier avant l’intérêt général.

Cependant, il est vrai que le secret permit, au moins un temps, de réunir dans l’Ordre des gens de tout bord, de toute opinion, les faisant servir à la défense du Canada-français selon le jugement des 102 membres qui, en 37 ans, se succédèrent dans le cercle restreint de la chancellerie.

LA CARENCE DES ÉVÊQUES

Il est remarquable aussi que l’Ordre n’ait jamais ressenti le besoin de se doter d’une doctrine et d’un programme d’action. Seul le but d’œuvrer au bien du Canada-français les motivait, mais sans une réflexion à long terme. En outre, si peut-être quelques fondateurs ont mis de côté le nationalisme pour éviter les foudres de Rome, d’autres pensaient avec Pie XI qu’il était la cause des guerres contemporaines. L’absence de cohésion doctrinale leur fut fatale.

Il aurait pu en être autrement si, une fois encore, l’épiscopat canadien-français avait compris les enjeux. Le dépouillement des archives permet de se rendre compte que l’Ordre non seulement avait été sous la protection des archevêques d’Ottawa, mais qu’il était même soutenu par tous les évêques. D’ailleurs aucune commanderie ne pouvait être fondée sans l’accord de l’ordinaire du lieu. Mais certains eurent un rôle plus déterminant, à commencer par le plus réactionnaire d’entre eux, Mgr Courchesne, archevêque de Rimouski. Il fut consulté au début pour la mise au point des statuts et du rite d’initiation qu’on voulait plus sérieux que celui des francs-maçons ; c’est lui qui recommanda de ne pas faire mention du nationalisme, de ne même pas parler de France ou de Canada-français dans le titre afin de ne pas attirer l’attention de Rome.

Certes, les évêques ne participaient pas aux débats de la chancellerie, mais ils étaient consultés. N’étaient-ils pas les défenseurs “ naturels ” et historiques des Canadiens français ? Encore à cette époque, ils auraient pu directement donner des directives à leurs fidèles, ce qui aurait entraîné l’Église sur un terrain hors de contrôle de la diplomatie vaticane... ce dont il ne pouvait être question. L’Ordre ne pouvait que recevoir leur approbation, c’était déjà cela. Mais il aurait gagné à être guidé, pour ne pas dire gouverné. C’est ce qui lui a manqué.

PREMIER BILAN POSITIF

Cela ne doit pas occulter le bilan positif des quinze premières années de lutte. Les écoles franco-catholiques en Ontario lui étaient redevables d’un plus grand respect de leurs droits après ses interventions. Toutes les œuvres historiques, depuis la diffusion des écrits de l’abbé Groulx jusqu’à l’organisation des “ voyages de la survivance ” en Louisiane ou en Acadie, ont profité des encouragements de l’Ordre. Celui-ci a aussi collationné les statistiques officielles de la population franco-catholique pour dénoncer à Rome les chiffres falsifiés présentés par les évêques irlandais sur la présence francophone dans leurs diocèses. L’Ordre a également élaboré plusieurs campagnes en faveur du bilinguisme, il a poussé la désignation de fonctionnaires bilingues ou canadiens-français à des postes décisionnels. Il a soutenu le mouvement coopératif, en particulier les caisses Desjardins et les assurances La Laurentienne, tout comme le développement d’un réseau radiophonique francophone. Il a même veillé au tracé de l’autoroute transcanadienne pour qu’elle n’évite pas certaines régions majoritairement francophones. Bref, on constate qu’il a fait flèche de tout bois, et avec des résultats notables.

Il pouvait s’accorder un satisfecit d’ensemble. Mais nous avons déjà remarqué quelques failles qui ne vont que s’agrandir.

LES PREMIÈRES FAILLES

Les premières dissensions importantes dans l’Ordre ont commencé à la fin des années 1930, face à l’irruption au Québec de plusieurs autres sociétés secrètes, se noyautant les unes les autres et dont le but principal était l’opposition à l’immigration massive des juifs chassés d’Allemagne. L’Argentine leur ayant fermé ses frontières, on redoutait que 700 000 d’entre eux, ne sachant où aller, choisissent le Canada.

Déjà les 30 000 juifs installés à Montréal posaient un problème scolaire puisque le système d’enseignement public n’était divisé qu’entre catholiques et protestants. À la différence de ces derniers, les catholiques en acceptaient, mais les évêques craignaient que le gouvernement tire prétexte du nombre pour en venir à créer un réseau d’écoles neutres.

C’est dans ce contexte qu’Adrien Arcand développa son mouvement, au début ouvertement chrétien et soutenu par Mgr Gauthier, archevêque de Montréal. Journaliste d’investigation, il avait révélé l’ampleur de la mainmise des juifs sur l’économie canadienne. Il répondit avec acrimonie aux attaques et aux calomnies que cela lui valut et entra dans une polémique sans fin, toujours plus exagérée, qui le conduisit à rejoindre et défendre l’action d’Hitler. Or, des membres de l’Ordre, appartenant surtout aux commanderies de Montréal et des environs, avaient adhéré à son parti.

Dès le début, les autorités de l’Ordre avaient demandé aux évêques si Arcand était condamnable ou non. Ils ne lui donnèrent une réponse positive qu’au bout de deux ans. Aussitôt la chancellerie vota l’exclusion de ses sympathisants, dont deux chanceliers.

Le long délai avant la décision finale fut critiqué, surtout au Québec. On en rejeta la responsabilité sur le conseil suprême composé majoritairement de Franco-ontariens, accusés de ne pas comprendre les besoins du Québec. Mais comment pouvait-il en être autrement alors que le secret ne permettait pas à la base de communiquer avec la tête de l’organisation ?

L’ORAGE AVANT LA TEMPÊTE

La déclaration de guerre contre l’Allemagne, unanimement soutenue, aida à surmonter la crise interne. L’Ordre en profita même pour multiplier les campagnes pour le respect du bilinguisme et l’amélioration de la carrière des militaires ainsi que des fonctionnaires canadiens-français. Dans le domaine économique, les encouragements au corporatisme et à une politique de contrôle de l’immigration prirent une grande part de son activité.

Mais, en janvier 1940, des rumeurs malveillantes et calomniatrices se répandirent à son encontre, le présentant comme un repaire de nazis xénophobes. Le journaliste Jean-Charles Harvey, déjà acquis à la sécularisation du Québec, en serait à l’origine, mais ce fut le sénateur Bouchard qui leur donna une diffusion nationale dans la presse anglophone, à partir de 1942, qui eut pour effet d’accentuer la francophobie des anglo-protestants et des juifs.

Parallèlement à ces attaques externes, l’Ordre souffrit d’un conflit de générations comme les autres mouvements nationalistes. Les plus jeunes reprochaient aux plus anciens leur pusillanimité et leur lenteur à prendre position dans les problèmes nouveaux qui surgirent après la guerre. Fallait-il accepter l’augmentation des interventions de l’État dans de nombreux domaines ? Fallait-il accepter les allocations familiales, le travail des femmes, la nationalisation de l’électricité, le libre-échange, etc. ?

La chancellerie constata honnêtement qu’elle n’avait pas les capacités pour juger de ces questions et donner des directives. Elle fit appel à des groupes de travail, composés en partie de membres de l’Ordre, pour lui fournir des rapports lui permettant de prendre des décisions éclairées. Mais ce fut une déception : les résultats étaient sans cohérence d’un groupe à l’autre, faute de pouvoir travailler sous une direction commune.

Des critiques aussi s’élevèrent contre la présence des prêtres dans les commanderies, catalogués généralement comme conservateurs. Les évêques à cette époque ne s’opposèrent pas à leur exclusion ; au contraire, ils étaient de plus en plus mal à l’aise devant les orientations confuses de l’Ordre et craignaient que l’Église soit accusée d’influences occultes.

SECOND BILAN POSITIF

Ces difficultés internes n’empêchèrent pas l’Ordre de continuer ses actions, par exemple en faveur du réseau francophone de Radio-Canada, des coopératives d’habitation, de santé et de tourisme, de la réinsertion des anciens combattants et, bien entendu, d’œuvrer toujours pour la survivance de la langue française, surtout dans l’Ouest.

Il créa aussi un service de l’information sur les questions nationales afin de contrer les campagnes de désinformation qui se multipliaient dans tous les domaines. Mgr Desranleau avait accusé à juste titre les agences de presse « de ne parler du capitalisme et du communisme qu’à leur avantage ; d’avoir passé sous silence l’apparition de la Vierge à Fatima ; d’avoir caché la vérité sur la guerre espagnole et de l’avoir déformée sur l’Argentine ; de n’avoir rien dit sur des milliers de catholiques tués au Mexique, en Espagne et en Pologne, tandis qu’elles ne laissaient pas passer une seule petite misère faite à un Juif sans en informer le monde ». Il avait aussi dénoncé la mauvaise presse faite au corporatisme social recommandé par le pape, en cherchant à l’identifier au corporatisme d’État de Mussolini.

Pour amplifier son action et détourner nos compatriotes du Rotary Club, considéré comme un vivier de la franc-maçonnerie, l’Ordre créa des cercles sociaux catholiques, les cercles Richelieu, et il travailla à fédérer les sociétés Saint-Jean-Baptiste.

Dans un tout autre domaine, il joua de son influence pour obtenir une représentation diplomatique du Canada auprès du Vatican. Il réclama un drapeau national.

L’Ordre voué à la défense du “ pays réel ” s’opposa à la vague hédoniste et matérialiste propre à l’american way of life qui envahissait le Canada, mais il n’utilisa que des arguments nationalistes, comme si la religion catholique était une sphère réservée à l’Église qui ne le concernait pas. C’est ainsi qu’il fut la cheville ouvrière des campagnes de moralité, surtout à Montréal où la ligue d’action civique, qui porta Jean Drapeau à la mairie, était une couverture de l’Ordre.

LA TEMPÊTE

Par contre, au lendemain des élections de 1956, les abbés Gérard Dion et Louis O’Neil, membres de l’Ordre, publièrent un article percutant dénonçant l’immoralité des mœurs politiques au Québec. Ils attaquaient donc Duplessis, que l’Ordre soutenait par ailleurs. Il s’en suivit une nouvelle division dans les commanderies, certains trouvant logique d’exiger la moralité des pratiques électorales, d’autres estimant incohérent de s’en prendre au gouvernement qui permettait cette lutte.

Il est vraiment dommage de voir les évêques en retrait par rapport à ces prises de position, mais tout occupés par les nouveautés de l’apostolat moderne. Pourtant, ils eurent des opportunités de garder notre jeunesse à la fois dans le giron de l’Église et de la nation, au lieu de la laisser se fourvoyer dans l’Action catholique spécialisée internationaliste. Par exemple, le mouvement des jeunes Laurentiens était bien disposé, son président, Rosaire Morin, membre de l’Ordre, écrivait même en exergue du bulletin : « Courons nous jeter dans les bras des évêques, eux seuls pourront nous sauver aujourd’hui. »

C’était seulement en théorie, car en pratique la léontreizine infectait plus que jamais notre épiscopat. Il ne se rendait pas compte que les mouvements de jeunesse catholique rendaient celle-ci de plus en plus insensible à sa communauté historique et à sa foi. À un congrès des associations de jeunesse canadiennes-françaises, le premier mot du jeune Claude Ryan, alors président de la JEC, fut de dire : « Il ne s’agit pas de créer un organisme patriotique ».

Durant toute la décennie 1948-1958, la chancellerie eut le souci de garder son idéal et d’y travailler efficacement dans plusieurs domaines en protégeant les intérêts du Canada français et de la foi catholique. Elle sut aussi s’adapter à la modernité, par exemple en se dotant d’instances provinciales, en soutenant des organismes innovant dans le développement économique comme la Société générale de financement.

LE NAUFRAGE

Mais pour qu’elle puisse s’opposer aux orientations novatrices de l’Action catholique, qui préparaient de loin la révolution conciliaire de Vatican II, il lui aurait fallu une doctrine. Les chanceliers ont cru simplement que leur devoir était celui d’une soumission filiale à l’Église, tout particulièrement en la personne du cardinal Léger.

Celui-ci entra en contact avec l’Ordre alors qu’il n’était encore que vicaire général du diocèse de Valleyfield. Il avait séduit l’abbé François-Xavier Barrette au point que celui-ci désira en faire son successeur comme aumônier général de l’Ordre. L’évêque de Valleyfield, Mgr Langlois, ne le permit pas, cherchant plutôt à l’éloigner en obtenant sa nomination à la tête du collège canadien à Rome.

Mais le contact était pris. Mgr Léger se fit à Rome le défenseur des Canadiens-français. Après les bombardements de la Ville éternelle en 1943, le pape Pie XII demanda des secours pour les victimes, Mgr Léger en avertit l’Ordre qui organisa si bien la collecte que l’aide canadienne impressionna le Pape et lui fit remarquer le jeune prélat. Sept ans plus tard, il le nommait sur le siège de Montréal et en fit rapidement un cardinal.

Edgar Tissot

C’est sous son autorité morale que l’Ordre va absorber le choc des grandes transformations de la société et de l’Église à la fin des années 1950 et au cours des années 1960.

En même temps, la chancellerie restait attachée à l’abbé Groulx et aux jésuites de l’École sociale populaire du Père Archambault. Elle recommanda même la lecture de la Lettre sur le Sillon de saint Pie X ; mais elle n’en retint que l’obligation de « travailler sous la direction de leurs évêques respectifs à la régénération chrétienne et catholique du peuple, en même temps qu’à l’amélioration de son sort ». Ils ne se sont pas rendu compte que les erreurs de la démocratie chrétienne, pourtant l’objet principal de ce document essentiel du saint Pontife, étaient justement celles qui s’implantaient ici, notamment à la faveur de la déconfessionnalisation prônée par le Père Lévesque.

Faute de principes doctrinaux clairs, diverses opinions s’exprimaient face aux changements de société, sans que la chancellerie se sente la légitimité de trancher et d’imposer une ligne directrice. Alors, découragés de recevoir des consignes de plus en plus sans intérêt, les plus intellectuels de ses membres quittèrent l’Ordre. À quoi servait-il, si sur des questions capitales comme celle de l’éventuelle indépendance du Québec, la chancellerie laissait chacun libre de son opinion ?

L’Ordre, au début des années 1960, donnait l’impression d’un bateau qui coule. Devant la désaffection de la jeunesse, le dernier grand chancelier, Edgar Tissot, ne sut que commander des enquêtes sociologiques. Quand il ouvrait la porte à la discussion, les commanderies se divisaient ; venait-il à réaffirmer l’autorité de la chancellerie, on critiquait « la rigidité des cadres et des méthodes ».

Finalement, en février 1965, Edgar Tissot tira la conclusion qui s’imposait : l’Ordre de Jacques Cartier déclara sa dissolution.

DE L’IMPORTANCE DES PRINCIPES

En ce qui nous concerne, nous devons reconnaître que l’Ordre a obtenu des résultats indubitables et remarquables ; toutefois, ayant refusé dès le début la doctrine de Charles Maurras, il se privait de ce qui aurait été le principal pour une œuvre nationaliste : apprendre que la démocratie est un poison mortel pour toute nation catholique. Il se serait alors appliqué à en atténuer les effets mortifères.

Il aurait même pu également comprendre que cela ne suffirait pas, qu’il fallait aussi et surtout préserver l’âme catholique du Canada français, et donc reprendre le combat du catholicisme intégral d’un Mgr Bourget ou d’un Mgr Laflèche. Il n’aurait pas été simplement le défenseur d’une communauté historique minoritaire, mais le promoteur d’un nationalisme canadien catholique qui aurait pu rallier les irlandais tout d’abord et attirer nombre d’anglo-protestants, surtout en présence d’une vaste immigration multi-cultu-relle que seul un Canada catholique et majoritairement français pouvait assimiler.

Faute de quoi, nous devons constater que l’Ordre de Jacques Cartier n’a pas su réconcilier les nationalistes du Québec tentés par l’indépendance, ni ceux de l’Ouest ou de l’Acadie, liés irrémédiablement au Canada anglais.

Il ne sut s’opposer à la sécularisation de la société québécoise, et ce n’est pas sans surprise qu’on découvre parmi ses anciens membres, des artisans éminents de l’apostasie actuelle : le Père Lévesque ; Gérard Pelletier, futur bras droit de Pierre-Éliott Trudeau ; les abbés Dion et O’Neil ; Bernard Landry, co-fondateur de la ligue des droits de l’homme ; Gérard Filion, etc.

On fait la différence avec la Phalange de l’Immaculée de l’abbé de Nantes. On pourrait certes objecter que l’influence de celle-ci est nulle, il faut se souvenir de cette sage réflexion de Mgr Freppel, qui aurait pu être aussi un maître pour l’Ordre de Jacques Cartier : « Le plus grand des malheurs pour un siècle ou pour un pays, c’est l’abandon ou l’amoindrissement de la vérité. On peut se relever de tout le reste ; on ne se relève jamais du sacrifice des principes. Les caractères peuvent fléchir à des moments donnés, et les mœurs publiques recevoir quelque atteinte du vice ou du mauvais exemple ; mais rien n’est perdu tant que les vraies doctrines restent debout dans leur intégrité. Avec elles, tout se refait tôt ou tard, les hommes et les institutions, parce qu’on est toujours capable de revenir au bien lorsqu’on n’a pas quitté le vrai. Ce qui enlèverait jusqu’à l’espoir même du salut, ce serait la désertion des principes, en dehors desquels il ne se peut rien édifier de solide ni de durable. Aussi, le plus grand service qu’un homme puisse rendre à ses semblables, aux époques de défaillances ou d’obscurcissement, c’est d’affirmer la vérité sans crainte, alors même qu’on ne l’écouterait pas ; car c’est un sillon de lumière qu’il ouvre à travers les intelligences ; et si sa voix ne parvient pas à dominer les bruits du moment, du moins sera-t-elle recueillie dans l’avenir comme la messagère du salut. »

Ce service supérieur, l’Ordre de Jacques Cartier ne l’a pas rendu, notre Père, oui. Cela n’enlève rien de ses mérites mais cela nous montre l’importance de notre petite organisation qui travaille sans se cacher pour la défense de la foi et de nos patries qui redeviendront un jour catholiques, mais à l’Heure du triomphe du Cœur Immaculé de Marie dont on ne peut douter.