LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

N° 269 – Février 2025

Rédaction : Maison Sainte-Thérèse

LOUIS RIEL

1. Le défenseur de l’ancien monde

L’HISTORIEN Jean Meyer, le grand spécialiste de la révolte des Cristeros au Mexique, achève sa carrière par la publication d’une biographie de Louis Riel aux éditions Gallimard. Elle est une réhabilitation de son héros et de la nation métisse entraînés dans un combat perdu d’avance face à la puissance financière, politique et finalement militaire anglo-saxonne ; un peu comme le combat des Cristeros. Il en résulte un dossier bien documenté pour défendre l’action de l’Église en faveur des métis et des indiens des Plaines, et pour accabler le gouvernement fédéral, conservateur aussi bien que libéral, et surtout les loges orangistes du Manitoba et de l’Ontario.

DE VASTES TERRITOIRES INOCCUPÉS,

ENFIN PRESQUE...

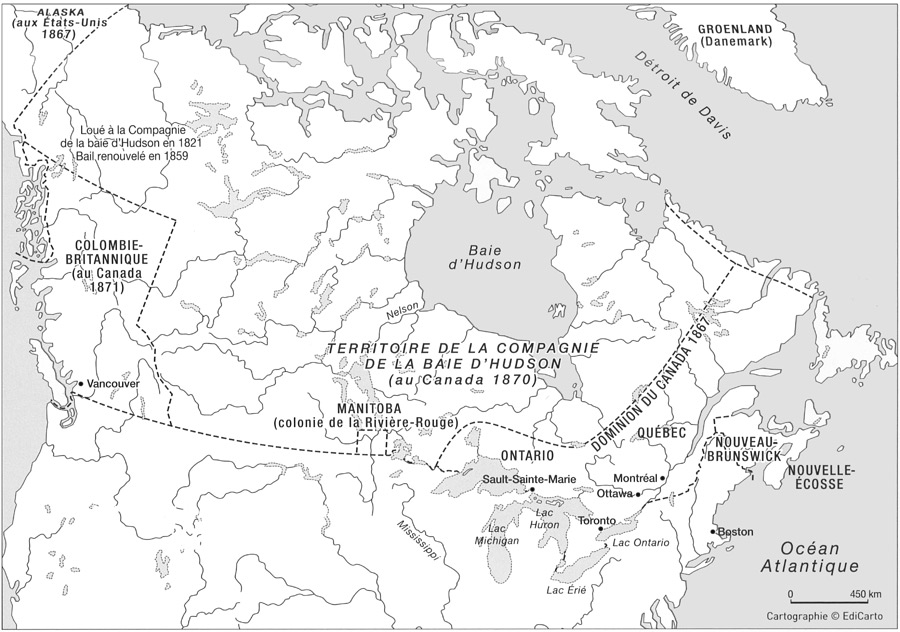

Avant la Confédération, les Territoires du Nord-Ouest étaient sous la gouverne de la Compagnie de la Baie d’Hudson qui y régissait avec une main de fer le commerce des fourrures.

Dès 1857, certains politiciens, dont George Brown qui allait avoir un rôle capital dans la formation de la Confédération, voulaient étendre le Canada au Nord-Ouest que les missionnaires Oblats de Marie Immaculée venaient de conquérir à l’Église, en concurrence avec les protestants établis à l’ombre de la Compagnie et qui n’avaient guère d’influence. Ces immenses régions offraient un formidable potentiel de développement qui ne leur échappa pas, pas plus d’ailleurs qu’aux Américains. Avec les mauvaises récoltes de 1865 et la crise qui s’ensuivit, les Plaines de l’actuelle Saskatchewan furent convoitées. Aussi, quand, en 1867, les Américains achetèrent l’Alaska aux Russes, le nouveau gouvernement fédéral se décida à agir vite.

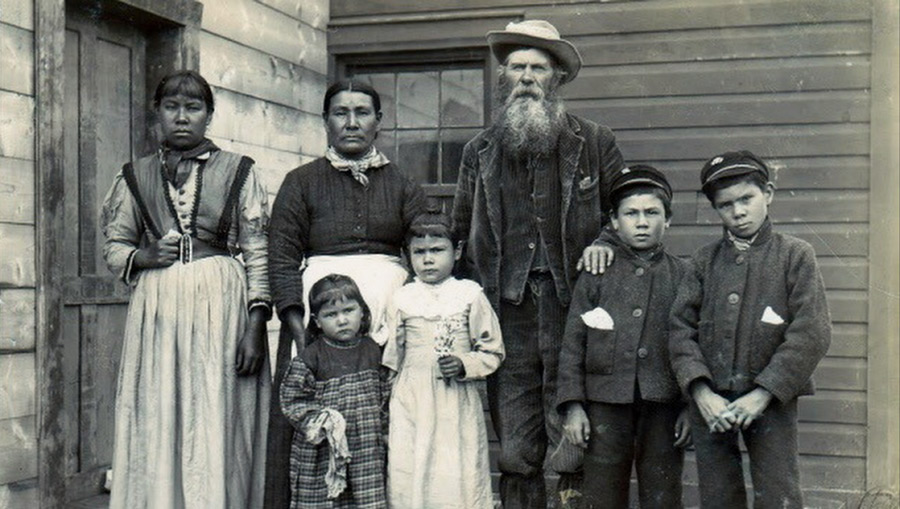

Les Métis étaient les fruits des unions « à la mode du pays », comme on disait, entre les coureurs des bois, surtout canadiens-français, et des femmes indiennes. Ils formaient un peuple pacifique qui s’entendait très bien avec les autochtones qu’ils dominaient pourtant naturellement, ayant su concilier l’instruction héritée de leurs pères et ce qu’ils avaient appris des Indiens pour vivre dans ces régions en général inhospitalières. Ils étaient souvent semi-sédentaires, plus rarement sédentaires. Ils ne connaissaient pas les limites de territoire, les frontières. Rivière-Rouge était le seul lieu de peuplement plus important et organisé, c’était aussi le lieu de la résidence de l’évêque catholique : Mgr Provencher, puis à partir de 1853, Mgr Taché.

Les Métis avaient des lois coutumières que chacun respectait. Lorsque d’importants sujets devaient être traités – c’était ordinairement l’organisation de la chasse annuelle au bison – un gouvernement se créait, composé de 12 sages assistant un président. Tous se soumettaient à ses décisions. Avec cette organisation simple et admise de tous, les Métis et les autochtones vivaient en paix sous l’œil paternel du missionnaire, le plus souvent un Oblat de Marie Immaculée.

Puisqu’il fallait à brève échéance une autorité locale pour représenter le gouvernement d’Ottawa, William McTavish proposa ses services au Premier ministre Macdonald. Ancien gouverneur de la Terre de Rupert pour la Compagnie de la Baie d’Hudson, il connaissait bien ces régions, leurs besoins et leur population. Pourtant, Macdonald l’écarta. Il fallait, disait-il, « un système autocratique qui ne reconnaisse d’aucune manière les droits politiques des gens de ce pays ou leur droit à la formation de leur gouvernement, parce que sortant à peine de leur servitude, ils sont un peuple ignorant. » Il avait donc besoin d’un « despote paternel », ce fut William McDougall.

UNE PRISE DE POSSESSION INTÉRESSÉE

Mais, dès 1860, quelques familles d’Ontariens orangistes s’étaient installées à Rivière-Rouge. Cette secte protestante et maçonnique se distinguait par sa haine du catholicisme. Peu nombreux, ils n’eurent d’abord que peu d’influence, mais tout changea à partir de 1867.

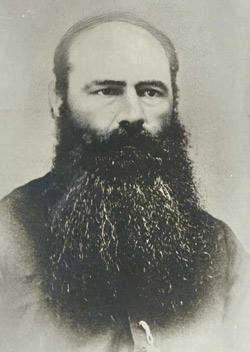

John Christian Schultz était la personnalité la plus éminente de cette secte à Rivière-Rouge. Or, ce fut chez lui que s’installa la première équipe de topographes chargés d’opérer le bornage du territoire, sous la direction de John Stoughton Dennis.

Ils étaient à peine arrivés que les Métis ignorants furent vite renseignés sur eux : c’était la même équipe qui avait provoqué en 1864 la révolte des Indiens de l’ile de Manitoulin, au nord du Lac Huron, en réduisant les lots des insulaires pour octroyer les bonnes terres au Haut-commissaire des Terres de la Couronne : Willliam McDougall, celui-là même que le gouvernement fédéral venait de nommer Lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest. Cela ne présageait évidemment rien de bon.

Très vite aussi, les Métis constatèrent que Dennis arpentait les terres avec le système américain, divisant les vastes étendue de la Prairie en grands carrés géométriques bordés par les chemins. Or, l’habitude à Rivière-Rouge était de donner aux parcelles un front relativement étroit sur un cours d’eau, et de les étendre loin vers l’intérieur, tout simplement parce que non seulement l’eau était indispensable, mais aussi parce que le cours d’eau était souvent la seule voie de communication été comme hiver.

Devant le chamboulement de leurs pratiques et l’incertitude sur l’avenir de leurs terres, les habitants de Rivière-Rouge commencèrent à gronder. Le 5 juillet 1869, ils chassèrent des topographes qui travaillaient le long de la rivière Sale.

Ce jour-là, Mgr Taché partait pour Rome assister au Concile Vatican I. Inquiet de la situation, craignant une révolte, il s’arrêta à Ottawa pour prévenir Macdonald du danger. Il déposa aussi une demande pour la construction d’une église à Winnipeg, en face de Saint-Boniface, le gouvernement la lui refusa sous prétexte qu’il n’avait pas de juridiction sur le territoire ! Contrarié, Mgr Taché rétorqua : « Dans ce cas, de quel droit les arpenteurs du gouvernement canadien travaillent-ils à Rivière-Rouge ? » Cela n’augurait rien de bon.

Avec l’accord de leurs prêtres, les Métis organisèrent donc des patrouilles à cheval pour défendre les terres des paroisses françaises. En octobre, les arpenteurs commencèrent à planter les pieux pour délimiter les futures concessions. On constata alors que les meilleures terres étaient attribuées à Schultz et compagnie. Ce fut la goutte qui fit déborder le vase, nous étions le 11 octobre 1869.

LOUIS RIEL, UN CHEF PROVIDENTIEL

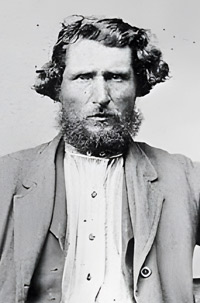

Les Métis se tournèrent alors vers un jeune homme de 25 ans, Louis Riel, qui, depuis juillet, prenait souvent la parole dans les réunions et impressionnait par sa culture, son désir de travailler pour les Métis ; on le savait aussi très proche de Mgr Taché.

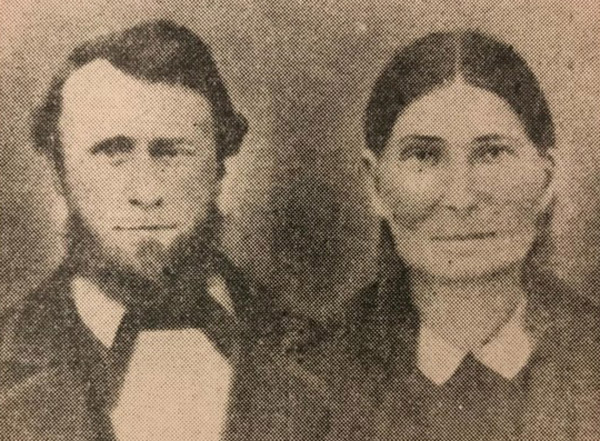

Louis Riel était, par sa mère, le petit-fils de Marie-Anne Gaboury, la première femme blanche à s’installer dans l’Ouest. Par son père, il était le petit-fils de Jean-Baptiste Riel, coureur des bois fort connu dans tout l’Ouest. Son père, Jean-Louis Riel, s’était marié avec une métisse de l’Ile-à-la-Crosse qui mourut en mettant au monde leur premier enfant, qui ne survécut pas. Très croyant, après avoir pensé un temps se faire Oblat, il alla finalement s’établir comme maître d’école à Saint-Boniface et se maria avec une des filles de Marie-Anne Gaboury, qui avait hésité à entrer chez les Sœurs grises. Autant dire que le père et la mère de Louis Riel étaient de très bons catholiques, très pieux. Ils eurent onze enfants, dont Louis était l’aîné.

Né le 22 octobre 1844, il était le préféré de sa maman, mais elle le cachait bien. Son père, tendre et ferme, était respecté de tous. C’est qu’il eut le courage de défendre des Métis contre les exactions de l’impitoyable Compagnie de la Baie d’Hudson. Courageux, cultivé, il était capable de lire les lois et les règlements et de dénoncer les violations des agents de la compagnie. Il devint le bras droit du Père Antoine Belcourt, missionnaire, qui prit la tête de la résistance des Métis en 1849 et leur obtint gain de cause l’année suivante.

Louis était un jeune garçon pieux, supérieurement intelligent. Mgr Taché le remarqua et décida de l’envoyer avec trois autres compagnons au séminaire de Montréal, pour en faire le premier prêtre métis.

Cette transplantation d’un enfant de la Plaine dans un pensionnat sulpicien fut dure à vivre pour notre adolescent âgé de 14 ans. Mais il était brillant, il apprit le latin, le grec, les classiques français. Les années passèrent, sans jamais retourner dans sa famille. À 20 ans, c’était un homme grand et fort. Fier d’être métis, il était insulté lorsqu’on lui disait : « Mais vous n’avez pas du tout l’air métis, vous devez avoir très peu de sang indien. »

La mort soudaine de son père le 21 janvier 1864, le traumatisa. Il s’ensuivit une profonde dépression ; il lui fallut plus d’une année pour s’en remettre, et encore... Il gardait un déséquilibre inquiétant, qui l’obligea à quitter le séminaire. À Montréal, il rencontra une bonne jeune fille qui l’aida beaucoup ; en juin 1866, ils décidèrent de se marier, mais ses parents s’y opposèrent puisque Louis n’avait pas de situation et ne savait même pas ce qu’il allait faire.

Il plaqua tout pour aller aux États-Unis où il se rendit compte que les Américains voulaient mettre la main sur le Nord-Ouest canadien. En juillet 1868, après le ravage des récoltes à Rivière-Rouge par les sauterelles, il rentra chez les siens après dix ans et deux mois d’absence pour aider sa mère qui avait acquis la terre voisine du lot familial à Saint-Vital. La famille s’en tirait bien. Mais Louis recevait régulièrement des nouvelles de ses amis, qui l’incitaient à revenir aux États : il n’était pas fait pour cultiver une terre, serait-ce la terre familiale. C’est alors qu’arrivèrent les événements liés à l’arpentage.

Tout d’un coup, lui qui avait gardé au cœur la tristesse d’avoir déçu Mgr Taché en quittant le séminaire, allait être l’homme de la situation, prenant la suite de son père tant admiré dans la lutte pour défendre les Métis, son peuple.

LES PREMIERS AFFRONTEMENTS

Car la situation s’envenima rapidement. McTavish et Dennis prévinrent le gouvernement que les Métis anglais, quoiqu’absolument fidèles à la Couronne, étaient aussi choqués de ne pas avoir été consultés comme peuple sur leur entrée dans la Confédération. Ils comprenaient la peur des Métis franco-catholiques, qui craignaient que le gouvernement mette en danger leur nationalité et leur religion. « Ils ne veulent pas entrer dans un conflit qui, à notre avis, écrit Dennis, se transformerait sans doute en conflit de nationalités et de religions, dont le dénouement serait impossible à prévoir. » Ils recommandaient donc de différer l’entrée de McDougall dans les Territoires.

Joseph Howes, le secrétaire d’État aux Provinces, qui s’était rendu sur place, écrivit quant à lui à McDougall pour le dissuader d’arriver tout de suite et surtout de se montrer ami de Schultz : « Ce serait une très grave erreur de parrainer la petite clique qui est en guerre contre les éléments les plus influents de la société. »

Mais McDougall était déjà à Saint-Paul, près de la frontière, pensant toujours s’installer le plus vite possible à Rivière-Rouge. Pourtant, les instructions de McDonald étaient bien précises : « Vous entrerez dans la colonie comme simple citoyen, vous vous bornerez à observer la situation et à planifier l’administration ; vous ne serez pas gouverneur avant le transfert formel du territoire, prévu pour le 1er décembre. » Or, nous n’étions qu’en octobre.

Le 20 octobre, des Métis avaient vu aux États-Unis des caisses d’armes dans le convoi de soixante charrettes qui accompagnaient McDougall, ils en avertirent Rivière-Rouge.

Aussi, quand le 30 octobre, McDougall arriva à la frontière, un Métis lui remit un bref message : « Vous ne pouvez entrer sans autorisation spéciale du Comité national métis de Rivière-Rouge. » Indigné, McDougall eut une violente réaction raciste.

Le lendemain, sur le perron de la cathédrale de Saint-Boniface, Louis Riel expliqua à la population que les droits des loyaux sujets de Sa Majesté la Reine avaient été violés. Qu’en conséquence, on ne pouvait pas admettre l’entrée de M. McDougall, parce qu’il ferait disparaître leurs droits civils et politiques. Aussi le Comité national avait-il pris la décision de s’y opposer. Dès qu’Ottawa reconnaîtrait et garantirait les droits du peuple métis et des autochtones, McDougall recevrait « l’autorisation d’entrer et de s’établir confortablement dans la colonie ».

Le même jour, McDougall avait envoyé son secrétaire en éclaireur. Après avoir rencontré les Métis, il fit un rapport circonspect et précis, mais qui ne fit pas changer d’avis son patron.

Le 2 novembre : les Métis s’emparèrent sans coup férir de Fort Garry, le siège de la Compagnie de la Baie, prenant Schultz de vitesse, tandis que 50 cavaliers en armes, commandés par un Métis qu’on appelait capitaine Lépine, allaient présenter à McDougall un ultimatum : il avait jusqu’au lendemain 9 heures pour quitter le territoire du Nord-Ouest.

McDougall s’exécuta, mais il envoya sans tarder une partie de son escorte susciter une contre-insurrection. Ce fut en vain : plus le temps passait, plus les Métis anglophones se ralliaient au mouvement, derrière leur chef : James Ross.

Eux et les Métis francophones suivant Riel tinrent une convention à Fort Garry. Comme Ross semblait craindre d’avoir été trop loin, d’être considérés comme séditieux, Riel prit le temps d’expliquer les manquements au droit de la part du gouvernement anglais et de la Compagnie. Tout rentrerait dans l’ordre, si on reconnaissait leurs droits sur leur terre, si on leur accordait des terrains pour les écoles, des routes et des édifices publics, si une partie des lots était réservée pour entretenir l’Église et le clergé, et si on éloignait Schultz.

Cette convention aboutit le 2 décembre à la rédaction de « La déclaration des Droits en quatorze points », que tous les Métis approuvèrent.

Au même moment, à Ottawa, Macdonald donnait des consignes d’apaisement. Il avait parfaitement compris le raisonnement de Riel, qu’il savait pertinent. À McDougall, pour le dissuader de s’imposer sans avoir la force légale pour assurer l’ordre et le règne de la loi, il écrivit : « le résultat sera l’anarchie, auquel cas, avec l’anarchie actuelle, il est clair que la Loi des Nations autorise les habitants à former un gouvernement ex necessitate pour protéger leur vie et leur propriété. »

UN GOUVERNEMENT MÉTIS PROVISOIRE

Mais lorsque Londres apprit les événements de Rivière-Rouge, on décida de suspendre le paiement de l’achat des Territoires à la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui aurait dû être finalisé le 1er décembre.

Seulement la lettre informant McDougall de ce retard ne lui arriva que le 16 décembre, mais il n’avait pas reçu non plus la Proclamation royale pour lui conférer les pouvoirs. Qu’à cela ne tienne, il se la rédigea lui-même ! Et le 2 décembre, il entra dans les territoires du Nord-Ouest, lut cette fausse proclamation royale, et rentra vite se mettre au chaud : il faisait -20º.

Apprenant cela, les Métis se divisèrent, certains voulant se soumettre. McDougall nomma Dennis « Lieutenant et Conservateur de la Paix », et lui donna des instructions qui provoquèrent la colère des Métis francophones : il lui ordonnait « d’organiser, armer et équiper une force suffisante pour attaquer, arrêter, désarmer et disperser ces hommes armés et illégalement réunis pour perturber la paix publique ; les assaillir, tirer sur eux, et les chasser par la force de leurs demeures et places fortifiées, tout comme de tout autre lieu où vous les trouverez rassemblés. »

Quelques jours plus tard, quand on apprit que la proclamation était apocryphe, tous les Métis se retrouvèrent de nouveau unis contre McDougall, dont ils apprirent en plus qu’il fomentait une guerre avec les Sioux ! Méfiants, ceux-ci leur avaient envoyé heureusement des émissaires qui comprirent le piège et décidèrent de rester en paix.

Le 4 décembre, le clergé anglican prit parti pour les Métis et demanda à Dennis de ne pas pousser à la guerre. Le 6, Dennis écrivit à McDougall pour qu’il abandonne le projet d’écraser le parti français par les armes.

Mais, le 7 décembre, Riel ordonna de faire le siège de l’habitation de Schutz : des vivres destinés au gouvernement y avaient été déposés et risquaient d’être détournés. Mais il faisait froid, le ton monta et les hommes de Riel exigèrent qu’on en finisse et donc que Schutz et ses partisans se rendent.

Comme ils n’obtempéraient pas, mais au contraire narguaient les Métis, ceux-ci allèrent chercher des canons au fort Garry voisin, les pointèrent et donnèrent un quart d’heure aux 48 hommes pour se décider à sortir. Ils les firent prisonniers puis mirent les vivres en sécurité.

Ce faisant, les Métis s’étonnèrent du froid dans la maison qu’occupaient 48 personnes. Ils constatèrent que les poêles étaient vides ; au moment de les rallumer, ils découvrirent heureusement que les cheminées étaient bourrées de poudre : avant de se rendre, Schutz et ses hommes avaient préparé un piège mortel.

Cette déloyauté acheva de rallier l’ensemble des Métis à Riel et Lépine. Le soir l’évêque anglican qui était sur place en informa McDougall et Dennis : « Ils sont plus de 600 hommes armés et leur enthousiasme est sans limites. Je vous conseille de renoncer, pour le moment, à toute idée d’attaquer les Français. »

Le lendemain, 8 décembre 1869, fête de l’Immaculée Conception, Riel annonça la formation d’un gouvernement provisoire.

Le 9 décembre, Dennis suspendit tous les ordres donnés contre les Métis ; il s’en félicita plus tard lorsqu’il apprit que la proclamation royale de McDougall était un faux ; il avait évité que le sang coule.

Le 17 décembre, après que Riel avait refusé de rencontrer McDougall, celui-ci se résolut à faire demi-tour et rentra à Ottawa.

Aussitôt, le calme s’installa à Rivière-Rouge ; le gouvernement anglais et le Gouverneur général, représentant de la Reine et mandaté par celle-ci pour réparer les injustices, en furent très impressionnés.

MACDONALD, LE MACHIAVÉLIQUE

Si Macdonald était furieux contre les maladresses de McDougall, il n’en resta pas moins décidé à prendre possession des Territoires du Nord-Ouest. Malgré son mépris des Métis et des autochtones, il comprit qu’il devait désormais amadouer Riel, ce qui ne l’empêcha pas, en même temps, de préparer une opération militaire pour le printemps.

Il commença par demander à Mgr Taché de revenir de Rome, tous frais payés, afin d’apaiser la situation. Mgr Bourget, consulté, recommanda de ne pas y aller, il fallait laisser les politiques résoudre le problème qu’ils avaient créé. Mais Mgr Langevin, de Rimouski, frère du ministre fédéral Hector Langevin, au contraire, pressa Mgr Taché de partir. De même, l’archevêque de Québec, Mgr Baillargeon, lui dit : « Allez-y, la mission de l’Église est une mission de paix ».

L’avis de Mgr Bourget était le plus sage, comme l’avenir le montra, car, en se rendant sur place à la demande de Macdonald, Mgr Taché se retrouvait du côté du chef conservateur dont il n’imaginait pas l’hypocrisie machiavélique.

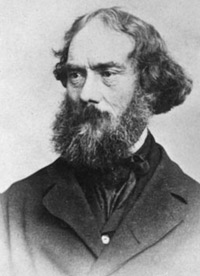

Au même moment, en effet, le Premier ministre envoyait à Rivière-Rouge Donald Alexander Smith, le très distingué futur Lord Strathcona, un des administrateurs de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Plein de déférence pour le gouvernement provisoire, il fut bien reçu à Fort Garry où il arriva le 27 décembre. Mais c’était également un rusé : il prit contact avec les Métis anglais et distribua en cachette un peu d’argent, parvenant ainsi à rouvrir la brèche entre Métis anglophones et Métis francophones, puis à diviser aussi ces derniers. La zizanie semée, il réclama la convocation d’une nouvelle convention. Riel accepta, pensant qu’il en aurait le contrôle.

Elle se réunit le 19 janvier, dehors, parce qu’il y avait trop de monde, par -30º : elle dura 5 heures, le temps de lire et de traduire tous les documents. Les jours suivants, les discussions s’enlisaient lorsque le 23, on apprit l’évasion de Schultz. Le 25, on sortit de l’impasse lorsque Riel fit avouer à Smith qu’il n’avait pas le pouvoir de conclure une entente, mais simplement de renseigner le gouvernement fédéral.

On décida donc l’élection d’une délégation pour se rendre à Ottawa négocier directement avec le gouvernement canadien. En attendant, on désigna un nouveau gouvernement provisoire de 8 membres, dont des Métis anglophones, présidé par Riel. Son premier acte fut de libérer tous ceux qui avaient été faits prisonniers au Fort Garry et dans la maison de Schultz.

Le 15 février, Sutherland, membre anglophone du gouvernement provisoire, apprit que Schultz se préparait à attaquer Riel et les siens pour délivrer ses partisans. Il envoya son fils Hugh pour le prévenir que c’était inutile et éviter un combat assurément meurtrier. Mais, des partisans de Schultz le prirent pour un ennemi et le blessèrent mortellement. Avertis du drame, des Métis furieux attaquèrent la troupe de Schultz, mais lui réussit à gagner les États-Unis. Les autres chefs furent condamnés à mort, mais Sutherland et surtout sa femme plaidèrent pour leur libération, Riel céda. Schultz, lui, gagna Toronto pour continuer son combat, animé par sa haine insatiable des catholiques.

Le 23 février, Riel tomba subitement gravement malade, au point qu’on lui administra les derniers sacrements.

L’AFFAIRE THOMAS SCOTT

Pendant ce temps, le capitaine Lépine avait constitué un tribunal pour juger Thomas Scott, un Irlandais du Nord, arrivé à Rivière-Rouge en 1869, mais sans avoir l’intention de s’y installer. De caractère violent, il était responsable d’incidents graves partout où il passait. Comme il ne cachait pas sa haine des Métis francophones, il avait été recruté par Schultz. Fait prisonnier en février, il avait été continuellement agressif avec ses gardiens aussi bien qu’avec ses compagnons d’infortune. Les Métis, et en particulier le capitaine Lépine, en étaient excédés. Il décida de l’arrêter et de le juger afin de faire un exemple. L’accusation était facile à établir : Scott avait été vu au moins trois fois les armes à la main proférer des menaces de mort. La condamnation capitale allait être prononcée, lorsque Riel ayant retrouvé suffisamment de santé, voulut l’empêcher : « Cela va faire une tache sur mon gouvernement. » Mais, il ne réussit pas à convaincre Lépine et le tribunal : Scott fut exécuté le 4 mars.

Dès que la nouvelle parvint à Schultz, toute la propagande orangiste entra en action en Ontario pour rendre Riel responsable de cette exécution. Riel serait désormais pour les Canadiens anglophones l’assassin de Scott. « Ce sera leur levier, écrit Jean Meyer, pour lever l’Ontario contre Riel, contre le papisme et les maudits français, ce qui, à son tour, conduira les Canadiens français jusqu’ici indifférents à ce qui se passait dans l’Ouest à réagir. La presse ontarienne se déchaîne contre Riel dont elle réclame qu’on mette fin à sa tyrannie, et contre l’Église catholique. Mgr Taché est accusé de vouloir livrer les territoires aux USA, les pères Ritchot et Lestanc de ne pas avoir sauvé Scott parce qu’il était membre de l’église presbytérienne. »

C’est donc sur la responsabilité de Riel, inventée de toutes pièces par les Orangistes, que se fonde l’inimitié irréconciliable entre Canadiens-français et Canadiens anglophones.

LA NÉGOCIATION DE L’ACTE DU MANITOBA

Entre temps, le 9 février, Mgr Taché était arrivé de Rome. À Ottawa, Macdonald et ses principaux ministres, le Gouverneur général, tous, le remercièrent avec effusion et lui répétèrent qu’il était l’homme de la situation, le seul qui puisse ramener la paix. On lui fit de belles promesses, en particulier celle d’une amnistie pour tous les actes de violence qui avaient été ou qui pourraient encore être commis d’ici un accord définitif. Macdonald conclut en disant : « Allez en paix et satisfait, mon cher évêque, vous pouvez tranquilliser ces gens. » Une fois la porte refermée derrière le prélat, il donna des instructions en vue d’une opération militaire.

Mgr Taché fut de retour à Saint-Boniface le 23 février, Riel plaça à l’évêché des hommes armés et fit limiter les visites, même celles des Métis qui, pleins de déférence, souhaitaient saluer leur pasteur. À Lépine qui s’étonna que Riel – dont il savait pourtant les liens d’amitié qui l’unissaient à son évêque – ne veuille pas aller le rencontrer, il répondit : « Ce n’est pas l’évêque de Saint-Boniface qui arrive, c’est le Canada. Je n’y vais pas. ».

Mgr Taché fut surpris par le silence absolu qui entourait la mort de Thomas Scott, personne ne voulait lui répondre à ce sujet, mais il constatait que cette exécution n’avait soulevé aucune protestation.

Le vendredi 11 mars, Riel se décida à rencontrer son évêque, qui lui fit part des bonnes dispositions d’Ottawa. Le dimanche suivant, Monseigneur prêcha à la cathédrale devant pratiquement toute la colonie. Son discours pacificateur porta. Le 15, à l’Assemblée législative des Métis, il annonça qu’une amnistie générale avait été accordée et demanda à Riel de faire libérer la moitié des prisonniers, ce qui fut fait aussitôt. L’autre moitié le serait peu à peu d’ici le 22 mars.

Mgr Taché insista dans sa correspondance avec le gouvernement fédéral sur le fait que les Métis ne voulaient pas l’annexion aux États-Unis, ils souhaitaient l’union au Canada, mais sous certaines conditions. Il souligna aussi l’unité et la paix qui régnaient à Rivière-Rouge.

Pendant ce temps, comme il avait été prévu avec Smith, une délégation des Métis arrivait à Ottawa, menée par le Père Joseph-Noël Ritchot, le curé de St-Norbert, très aimé et écouté des Métis. Leur séjour commença mal, puisqu’ils furent arrêtés pour « complicité dans l’assassinat de Thomas Scott ». Il fallut l’intervention de Londres pour qu’un juge accepte de les libérer.

Macdonald pensait qu’il aurait vite fait de négocier la fondation de la Province du Manitoba avec cette délégation. C’était sans compter sur l’intelligence et la fermeté du curé Ritchot. Le Premier ministre et Georges-Étienne Cartier durent finalement mener personnellement les pourparlers. Au bout de quinze séances, on butait toujours sur la garantie de l’amnistie et sur la question de la répartition des terres. Après une de ces séances de plus de sept heures, Macdonald avoua : « Nous avons sous-estimé le révérend, il est terrible. »

Enfin, le 2 mai, on obtint un accord. Mais à Ritchot qui se plaignait de n’avoir qu’une promesse verbale au sujet de l’amnistie, le Gouverneur général répondit : « Quand vous traitez avec des hommes comme ceux qui se trouvent en votre présence, il est inutile de mettre les points sur les i. Vous devez nous laisser une certaine latitude et ce sera encore plus avantageux pour vous. Tout ira bien, que les habitants du Nord-Ouest soient tranquilles, personne ne sera lésé. »

Le 5 mai, le texte présenté en première lecture aux Communes fut tout de même différent de ce qui avait été convenu. Ritchot se plaignit de nouveau. On le rassura. Mais au cours du débat de la seconde lecture, Macdonald s’évanouit sous le coup d’intenses douleurs. On le dit bien vite moribond. Il s’en remit cependant, mais c’est G-E Cartier qui assura l’interim jusqu’au 16 septembre.

Le mardi 10 mai 1870, la loi était votée par 120 voix, seuls 11 députés de l’Ontario s’y opposèrent.

« ON NOUS A TROMPÉS ! »

Aussitôt le Gouverneur général prorogea le Parlement et annonça que l’expédition militaire serait pacifique. Ritchot s’inquiéta, réclama des éclaircissements sur cette expédition militaire, et surtout exigea un document écrit au sujet de l’amnistie générale. On le lui promit pour le lendemain, Ritchot l’attendit du 17 au 27 mai, Cartier le rassurait : il avait en effet écrit personnellement à Londres pour appuyer la demande formulée par la délégation des Métis, et le Gouverneur général lui avait affirmé qu’il joindrait un avis aussi favorable. Ritchot décida donc de revenir à Rivière-Rouge.

Le 9 juin, Mgr Taché assura aux Métis que les troupes qui allaient arriver étaient pacifiques et que le décret d’amnistie promis par le gouvernement ne saurait tarder.

Le 17 juin, le Père Ritchot fut accueilli triomphalement à Rivière-Rouge. Le 24, l’Assemblée vota à l’unanimité l’acceptation de l’Acte du Manitoba.

C’est alors que des Américains prévinrent Riel et Lépine : la troupe qui escortait le Lieutenant-gouverneur avait en fait la mission de s’emparer du pays et de capturer les chefs métis.

Prévenu, Mgr Taché, toujours inquiet de ne pas recevoir la garantie de l’amnistie, repartit à Ottawa. Le 5 juillet, le ministre Howe lui apprit que le gouvernement canadien ne pouvait l’accorder, car c’était une prérogative de la Reine et donc que la promesse qui lui avait été faite ne pouvait engager le gouvernement. Il se rendit chez Cartier, qui tomba aussi des nues ; ils allèrent ensemble trouver le Gouverneur général en vacances à Niagara, le 23 juillet. Ses assurances verbales apaisèrent l’évêque qui, revenu à Rivière-Rouge, calma une nouvelle fois Riel. Le 23 août, ils étaient encore en discussion lorsqu’on les prévint que les troupes marchaient sur Rivière-Rouge en formation de combat.

Le temps d’aller constater de visu et de décider de fuir, Riel repassa par l’évêché : « Nous fuyons pour sauver notre vie, parce qu’on nous a trompés », lança-t-il avant de s’enfoncer dans la nuit, laissant Mgr Taché catastrophé. À suivre.