LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

N° 264 – Mars 2023

Rédaction : Maison Sainte-Thérèse

Le curé Hébert

et la colonisation du Saguenay

et du Lac Saint-Jean

NOTRE « petit peuple », comme disait le Chanoine Groulx, est « comme un grand peuple » au dire de René Lévesque, car il a eu tout au long de son histoire des hommes qui l’ont fait progresser. Évidemment, si on pense aux premiers colons de Nouvelle-France, à leur courage héroïque, on a malheureusement vite fait d’oublier leurs descendants qui firent preuve d’un même esprit de conquête animé par une même foi ardente.

NOTRE « petit peuple », comme disait le Chanoine Groulx, est « comme un grand peuple » au dire de René Lévesque, car il a eu tout au long de son histoire des hommes qui l’ont fait progresser. Évidemment, si on pense aux premiers colons de Nouvelle-France, à leur courage héroïque, on a malheureusement vite fait d’oublier leurs descendants qui firent preuve d’un même esprit de conquête animé par une même foi ardente.

Ainsi, après l’échec de la révolte des Patriotes, on se lança dans la colonisation de la Province. La figure emblématique demeure celle du curé Labelle, mais elle n’est pas irréprochable et son incursion en politique n’est pas exemplaire.

Il faudrait mieux évoquer un autre prêtre, Nicolas-Tolentin Hébert. Bien avant le « Roi du Nord » – il est de la génération précédente – il fut l’initiateur de la colonisation du Saguenay dont il fit un modèle. Rappelons son histoire non seulement pour la tirer de l’oubli, mais surtout pour illustrer combien ceux de notre école de pensée et de foi catholique intégrale ont su être des progressistes efficaces, animés qu’ils étaient par la grâce et tout particulièrement par une charité active dans le but de garder les âmes sur le chemin du Ciel.

UNE FAMILLE TALENTUEUSE, PIEUSE ET ENTREPRENANTE

Le curé Hébert est né le 10 septembre 1810, jour de la fête de saint Nicolas de Tolentino, sur la rive sud du Fleuve, à hauteur de Trois-Rivières, dans la paroisse de Saint-Grégoire. Cinquante ans auparavant, plusieurs familles acadiennes chassées de leur terre par le « Grand Dérangement » s’y étaient installées, dont celles des « quatre frères Hébert ».

L’un de leurs enfants, Jean-Baptiste, le futur père de Nicolas-Tolentin, avait été, à l’âge de 24 ans, le principal bâtisseur de la grande église du village, qu’on peut toujours admirer. À l’époque, il n’en fallait pas davantage pour établir une solide réputation d’excellent architecte d’église, même sans aucun diplôme.

Il était également un personnage important dans la paroisse : marguillier, juge de paix, capitaine de milice, il fut même élu député en 1808, après son mariage en secondes noces avec Judith Lemire, de huit ans sa cadette.

Elle lui donna cinq enfants qui s’ajoutèrent aux deux du premier lit. Nicolas-Tolentin était son premier. Femme vaillante, entreprenante, pieuse aussi, elle fut très aimée des siens. Elle avait le privilège, rare à l’époque, d’être suffisamment instruite pour donner l’instruction primaire à ses enfants, faute d’école au village. Toutefois elle leur enseigna surtout la bonté soutenue par une énergie infatigable, la délicatesse du cœur et une piété sans pharisaïsme. Avec les grands-parents et les ouvriers, la maisonnée comptait quatorze personnes, pour lesquelles elle assurait toutes les charges domestiques, sachant tout faire : pain, savon, souliers, habits, manteaux, et même de la dentelle.

Le chef de famille n’était pas en reste. Jean-Baptiste fut un travailleur acharné, ami de l’ordre et de la discipline, qualités qu’il transmit à ses enfants admiratifs de leur père, non sans raison. Après la construction de l’église Saint-Grégoire, il agrandit celle de Nicolet et, en 1818, bâtit l’église de Lotbinière, et ce n’était qu’un commencement ; tous ses édifices sont considérés aujourd’hui comme des chefs-d’œuvre de l’architecture religieuse canadienne-française.

Pieux lui aussi, dévoué à sa paroisse dont il fut souvent marguillier, il n’hésitait pas cependant à s’opposer au curé lorsque celui-ci était trop exigeant pour ses commodités matérielles au risque de détourner des fidèles de l’église. Le curé Hébert se gardera bien de ce travers.

Mais en politique, il était du côté des Patriotes. Sans doute parce qu’il était très lié à son beau-frère, Jean-Baptiste Proulx, qui était l’un de leurs chefs avec Papineau, mais surtout son âme droite était sensible aux injustices dont souffraient ses compatriotes.

AU SÉMINAIRE DE NICOLET

À 11 ans, en 1822, Nicolas entre comme pensionnaire au séminaire de Nicolet. Celui-ci, le troisième au pays après Québec et Montréal, avait été fondé en 1803 par le curé Raimbault, prêtre français exilé par la Révolution, comme d’autres prêtres de la région qu’on appelait pour cette raison, « la petite France ». Jean-Baptiste Hébert était son homme de confiance qu’il chargea de la construction du nouveau collège, achevé en 1831, l’actuelle école de Police de Nicolet.

Nicolas eut le privilège de pouvoir y faire tout son secondaire. De son temps, c’était encore un établissement pauvre et austère. L’absence quasi totale de matériel pédagogique était compensée par la culture générale des prêtres français, nettement supérieure à celle des ecclésiastiques du pays. On y recevait donc une excellente formation, pas uniquement académique, mais aussi morale et spirituelle. Nicolas fut agrégé à la congrégation de la Sainte Vierge dès ses douze ans.

Parmi ses camarades, signalons le futur abbé François Boucher, qui participera également à la colonisation du lac Saint-Jean avec ses paroissiens de Saint-Ambroise de Loretteville, et l’abbé Charles-Félix Cazeau, futur vicaire général du diocèse de Québec, qui resta toujours son ami.

À la même époque font aussi leurs études à Nicolet Achille Taché, futur seigneur de Kamouraska, et le futur ministre Jean-Charles Chapais, l’un des pères de la Confédération et député de Kamouraska, dont Nicolas Hébert sera le curé. On pourrait continuer la liste des prêtres ou notabilités avec lesquels ce dernier aura à travailler plus tard, tous formés à Nicolet.

Les sept années que Nicolas y passa furent des années de bonheur. C’est sans heurt qu’en 1829, à 19 ans, il prolongea ses études au même endroit en vue du sacerdoce. Ils étaient douze séminaristes pour une formation de quatre ans, durant lesquels ils enseignaient. Nicolas, lui, reçut la charge de l’économat de l’établissement, charge dont il s’acquitta de manière remarquable jusqu’à son ordination.

Il faut toutefois noter que les cours de philosophie et de théologie n’étaient pas satisfaisants, même si l’esprit était excellent. On y avait beaucoup suivi Félicité de Lamennais, dans sa première période, mais sa condamnation par Rome, en particulier pour sa théorie du sens commun, avait surpris les professeurs qui n’en avaient pas perçu le danger.

Il n’empêche que cette formation austère, sévère permettait de bien connaitre le caractère et les aptitudes de chacun. L’évêque de Québec, Mgr Signay, savait que Nicolas était un sujet de qualité auquel il pourrait confier des postes difficiles, dans son immense diocèse qui comptait 500 000 catholiques et 300 prêtres.

Nicolas, ordonné prêtre le 13 octobre 1833, fut nommé vicaire de la cathédrale à la demande du curé Charles-François Baillargeon, futur archevêque de Québec, frère d’un ami de Nicolas au séminaire.

Nicolas, ordonné prêtre le 13 octobre 1833, fut nommé vicaire de la cathédrale à la demande du curé Charles-François Baillargeon, futur archevêque de Québec, frère d’un ami de Nicolas au séminaire.

Sa charge était lourde : il aurait à confesser régulièrement un millier de personnes, à prêcher devant le gratin de la ville et parfois même devant l’évêque, à baptiser environ un millier d’enfants chaque année ! Il fut rapidement remarqué et apprécié malgré sa jeunesse, car il n’avait que 23 ans. C’est ce qui explique paradoxalement qu’il resta si longtemps vicaire à Québec – 7 ans – alors qu’on manquait de curé : on voulut garder cet excellent prêtre à la cathédrale pour initier les nouveaux ordonnés.

Parfaitement bilingue, l’abbé Hébert, ce grand et fort gaillard, s’était vu confier surtout la Basse-ville avec ses 6500 habitants, surtout des immigrants et les travailleurs du port où accostaient mille navires en moyenne. Ce n’était pas un quartier de bons chrétiens ; on recensait 500 tavernes à Québec pour 30 000 habitants. N’importe quel jeune prêtre ne pouvait avoir la charge d’un tel quartier.

L’abbé Hébert y a fréquenté le monde des affaires qu’il apprivoisa facilement, lui l’ancien économe du séminaire de Nicolet et le fils aîné d’un des rares Canadiens français à avoir pu s’enrichir par son travail.

Il fit la connaissance de William Price, arrivé en 1810, qui faisait fortune dans le commerce du bois et qui présidait une association d’hommes d’affaires. Les commerçants de la Basse-ville l’appréciaient beaucoup, plus tard ils l’aideront à se procurer à bon prix les outils et les matériaux nécessaires aux colons.

Quoique simple vicaire, il organisa aussi des quêtes au profit de l’abbé Belcourt, un confrère de séminaire, devenu missionnaire à Rivière-Rouge, aux côtés de Mgr Provencher. Il était passionné de cette œuvre qu’il voulut soutenir de tout son pouvoir.

LE PATRIOTE CONTRE LA RÉVOLTE

Son vicariat à Québec correspond à l’affrontement des Patriotes avec le gouvernement, puis à leur révolte armée. Le Parlement étant voisin du presbytère, l’abbé Hébert voyait souvent son père, élu député de Nicolet à la faveur d’une élection partielle.

Il considérait, à juste titre d’ailleurs, que ses compatriotes subissaient des injustices, notamment ceux qui se faisaient prendre sans indemnité leur terre mise en culture ou ceux qui subissaient des jugements iniques. Ancien lecteur de Lamennais, il était convaincu que les catholiques devaient se battre contre un monde impie, donc forcément injuste. Les règles du système parlementaire britannique devaient être utilisées pour défendre et promouvoir les droits des Canadiens-français. Sans hésitation, il approuva donc les fameuses « 92 résolutions », votées le 21 février 1834, mais qui déclenchèrent les hostilités avec le gouverneur.

Quand deux ans plus tard, les Patriotes appelèrent aux armes, Nicolet resta relativement calme, mais Jean-Baptiste Hébert fut tout de même arrêté et emprisonné à Montréal comme la plupart des chefs du parti. Son fils prêtre avait désapprouvé le recours à la violence, et puisque son père était parmi les Patriotes modérés, il put obtenir des autorités britanniques qu’il soit libéré avant le procès.

CURÉ DE SAINT-PASCAL DE KAMOURASKA

L’abbé Hébert était encore vicaire à la cathédrale quand Mgr de Forbin-Janson vint y prêcher une retraite du 13 au 27 septembre 1840. Elle eut un effet aussi prodigieux qu’à Montréal. Avec les curés des environs de Québec et les prêtres du Séminaire, il assura les confessions de 5 heures du matin à 10 heures du soir, avec comme seule pause celle du dîner.

Chapelle-presbytère de St-Pascal de Kamouraska

avant l’arrivée de l’Abbé Hébert

Ce fut à l’issue de cette retraite que l’abbé apprit sa nomination à la cure de Saint-Pascal de Kamouraska.

À 30 ans, il se trouva à la tête d’une nouvelle paroisse en pleine expansion, fondée en 1836, à 160 km à l’est de Québec sur la rive sud du Fleuve. Étendue sur une centaine de kilomètres carrés, elle comptait déjà 3000 âmes. Elle faisait partie de la seigneurie de Kamouraska, appartenant à la famille Taché depuis 1785.

C’était une paroisse difficile, avec quelques fortes têtes, qui avait découragé ses deux premiers pasteurs. En 1840, il n’y avait encore qu’une chapelle-presbytère des plus rudimentaires. Tout restait à faire : église, presbytère, école. Or, le curé Hébert n’eut pas de peine à conquérir son monde, lui qui était né dans une famille rurale. Il se retrouvait dans son élément et se passionna pour les questions d’agriculture. Il conseillait les uns et les autres, se préoccupant de leur rendement autant que de leur salut éternel. Mais n’était-il pas plus facile d’ouvrir son âme à un curé qui comprenait votre métier et ses difficultés, qui partageait vos soucis et vos joies ?

Du coup, les paroissiens eurent à cœur de le satisfaire : on décida la construction d’une église, d’une école et donc d’un couvent, qui fut confiée à son père Jean-Baptiste Hébert. Il aurait bien aimé faire venir des Sœurs de la Providence où sa sœur Éléonore était entrée, mais ce furent les religieuses de la Congrégation Notre-Dame qui s’installèrent à Saint-Pascal de Kamouraska en 1852.

Ce qui est étonnant pour nos esprits déformés par les slogans de Vatican II, c’est la place que prenaient les laïcs dans le développement de la paroisse. En particulier, le notaire Jean-Baptiste Martin était comme le bras droit du curé, son frère Vincent l’approuva si bien dans son entreprise de colonisation qu’il le suivit au Saguenay où il exerça la médecine. En fait, ce sont tous les marguilliers qui conseillaient puis secondaient efficacement leur curé, que ce soit pour les constructions, l’organisation des fêtes religieuses, les confréries et, bientôt, pour la colonisation.

UN CLIMAT DE CHARITÉ

Comme pratiquement dans tous les diocèses à cette époque, la bonne entente régnait entre les curés de la région. L’amitié sacerdotale n’était pas un vain mot. Retenons quelques noms : le curé Gauvreau, dont une sœur habitait Saint-Pascal ; le curé Mailloux, de Sainte-Anne ; le curé Bégin, de Rivière-Ouellette, qui fut l’ami le plus intime du curé Hébert ; le curé Quertier, le curé Têtu de Saint-Roch-des-Aulnais, sans oublier l’abbé Pilote, fondateur du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dont le remarquable développement fut un fruit de cette bonne entente sacerdotale, chacun le soutenant dans son œuvre au lieu de chercher à le concurrencer.

Église de Saint-Pascal de Kamouraska

Parmi ce groupe de prêtres, le curé Hébert joua le rôle principal : c’était lui, sans aucun doute, qui entraînait ses confrères, même si le curé Mailloux était vicaire général en titre pour toute la région. Chacun appréciait ses vertus, son esprit pratique et sa joyeuse alacrité. L’évêque de Québec le gardait aussi en grande estime puisqu’il lui confia plusieurs missions d’enquête délicate et d’arbitrage dans d’autres parties du diocèse.

Une fois bien installé dans sa région d’adoption, sa famille vint peu à peu le rejoindre, à commencer par une de ses sœurs qui prit en charge le presbytère, puis ses parents et leur jeune fils Étienne qui hérita du savoir et de la renommée de son père comme bâtisseur d’églises.

Bien respecté de tous, le curé de Saint-Pascal n’en fut pas moins en butte aux luttes électorales, surtout en 1850 et 1851. Ouvertement bleu, c’est-à-dire conservateur, il fut accusé par quelques paroissiens rouges d’influence indue sur les électeurs, comme beaucoup d’autres prêtres de la région. Mais la vie paroissiale reprit son cours ordinaire au lendemain du scrutin.

FACE À L’ÉMIGRATION

Ce prêtre très proche de ses paroissiens ne pouvait pas rester insensible au drame de beaucoup de familles nombreuses dont les revenus de la terre devenaient insuffisants. Les aînés devaient donc partir ; le plus souvent ils prenaient la direction de Chicago et de l’Illinois où de belles terres étaient encore disponibles. Lorsque ce ne fut plus le cas, ils allaient s’embaucher dans les filatures du Maine, loin des leurs, dans un milieu protestant qui menaçait leur foi et donc leur salut éternel.

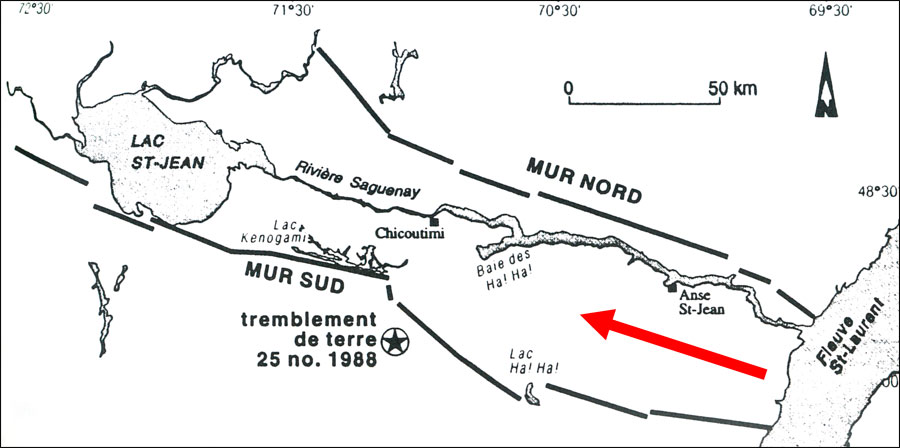

Comment contrer ce phénomène apparemment sans remède ? En se rendant à Chicoutimi pour une mission que son évêque lui avait confiée, la vue de ces immenses contrées, au sol certainement fertile, lui donna une idée : pourquoi ne pas les mettre en valeur, pourquoi ne pas les coloniser ?

En 1847, le curé de La Malbaie, sur la rive nord du Fleuve, avait bien envisagé de s’enfoncer dans les terres. L’abbé Antoine Racine, ami de séminaire du curé Hébert, futur premier évêque de Sherbrooke, avait jeté les premières fondations, bien modestes, de Jonquières, mais l’entreprise fit long feu.

Ce n’était pas pour décourager le curé Hébert qui parla de son idée autour de lui et suscita un grand enthousiasme : dès 1848, 1100 personnes de Kamouraska et des environs étaient prêtes à partir au Saguenay et demandèrent les autorisations nécessaires au gouvernement, qui ne réagit pas.

Le curé Hébert décida alors de prendre l’affaire en main avec l’accord de l’évêque-coadjuteur de Québec, Mgr Turgeon, qui avait tout de suite compris l’intérêt du projet. Mais encore fallait-il qu’il soit bien encadré. Après consultation du curé de Saint-Pascal et des autres prêtres concernés, il publia une lettre de recommandation à la fin de l’année 1848.

En fait, ils tirèrent les conséquences du demi-échec de Jonquières, mais surtout de celui des Oblats qui, en 1844, avaient voulu sortir de la misère les Canadiens français qui bûcheronnaient dans les forêts du Saguenay pour le compte de William Price. Lorsqu’ils essayèrent d’en faire des colons dans un village – ce fut la fondation de Laterrière – les Price n’avaient pas tardé à réagir pour décourager l’entreprise afin de pouvoir continuer à exploiter une main-d’œuvre bon marché. Au bout de deux ans, les Oblats furent contraints de se replier à Québec, et Laterrière fut quasiment abandonné.

La leçon était claire : la colonisation ne pouvait pas être le fait d’individus, même très vaillants, bien intentionnés, bons chrétiens, qui avaient obtenu légalement leur lot, s’installaient et commençaient à défricher. Les Price ou leurs semblables auraient vite fait de les décourager, de leur causer des dommages qui augmenteraient les coûts, donc retarderaient la rentabilité de la mise en culture... Il fallait donc que les colons soient soutenus par une association extérieure qui finance l’entreprise les premières années, sélectionne les colons, répartisse le travail, ait un agent sur place pour veiller à tout, pour lutter contre la spéculation, pour aider les pauvres, pour être capable de négocier l’achat du matériel, des semences et de commercialiser les productions, etc.

Face à une telle organisation, les gros propriétaires ne pourraient pas grand-chose, surtout si ces associations étaient officiellement patronnées par l’Église. Au lieu de chercher à les éliminer pour garder le contrôle sur toute la région, ils devraient apprendre à composer et à collaborer avec elles.

Enthousiastes, les curés de la rive sud, de L’Islet jusqu’à Kamouraska, créèrent sans tarder une société de colonisation : l’association L’Islet-Kamouraska, mais que tout le monde appela L’association de M. Hébert. Il en était l’âme. Dès janvier 1849, il se rendit à Montréal et obtint aussitôt, ce qui fut considéré quasiment comme un miracle, deux cantons au prix de 20 sous l’acre.

En mars, il partit les explorer avec neuf hommes d’expérience représentant les différentes paroisses. De Chicoutimi, par les cours d’eau, ils rejoignirent le lac Kénogami, puis par le lac Kénogamichiche, la rivière des Aulnaies et la Belle Rivière, ils arrivèrent au lac Saint-Jean. Ils venaient de prospecter le canton Labarre où se trouvent maintenant la ville d’Alma et Hébertville.

Le curé Hébert fut nommé officiellement agent de colonisation, c’est-à-dire qu’il devint le chef, l’organisateur sur place du défrichement, des constructions et de la mise en culture, pour le compte de l’association à qui seule il devait rendre compte. Il allait y travailler directement pendant huit ans, en plus de sa cure, remplacé tantôt d’un côté, tantôt de l’autre par son vicaire, l’abbé Octave Hébert, son jeune frère.

Ces activités pourtant fort accaparantes ne l’empêchèrent jamais de rester d’abord un homme de Dieu, pas question de manquer de dire sa messe ou de ne pas réciter son bréviaire. Il faisait même sa semaine de retraite annuelle seul dans le bois. Mais surtout il n’avait en vue que le bien des âmes.

Par exemple, il soutint mordicus que la finalité de la colonisation était de procurer des terres aux pauvres, et non pas aux spéculateurs. Il conçut un système équitable d’attribution des lots et des corvées, qui lui attira la sympathie et le respect de tous. Contre l’avis du bureau de la société, au lieu de rechercher tout de suite les bons lots d’un même canton pour en commencer immédiatement la mise en valeur, il préféra en sélectionner sur plusieurs cantons, puis les reliant par des chemins praticables en toute saison, afin d’éviter l’isolement dur à supporter.

De même, si tous se voyaient attribuer des lots non défrichés, les pauvres recevaient ceux les plus près du centre du village, pour réduire ensuite leurs frais et les aider à se trouver d’autres ouvrages.

Ses compétences et son dévouement sacerdotal étaient bien nécessaires pour s’imposer aux colons qui n’étaient évidemment pas toujours des anges. Pendant trois ans, seuls les hommes défrichaient l’été. Plus tard, l’arrivée des familles n’allait pas pour autant supprimer les occasions de chicane. L’autorité du prêtre les apaisait immanquablement.

Les deux premières années, il se heurta aux intérêts de Peter McLeod et des Price, qui exploitaient les forêts. Il y eut plusieurs affrontements et bagarres entre leurs hommes et les colons ; le frère du curé, Calixte, qui venait de s’établir à Hébertville avec sa famille, se fit casser les jambes !

Il fallut deux ans pour établir un climat plus serein : à ses gens, il avait expliqué que les bûcherons de Price seraient les consommateurs de leur production agricole et des acheteurs de leur bois ; il convainquit Price que la colonisation était irréversible et que son intérêt était d’y voir de potentiels clients pour ses scieries et ses magasins.

En 1850, 75 hommes accompagnèrent le curé pour défricher et faire une reconnaissance jusqu’au lac Saint-Jean, 14 y hivernèrent.

1851. Le curé Hébert fut invité au concile plénier de Québec. Tous les évêques, notamment Mgr Turgeon et Mgr Bourget, louèrent l’action magnifique des prêtres colonisateurs et ils demandèrent aux « vieilles paroisses » de la soutenir.

1852, arrivée des 4 premières familles, dont celle de Calixte Hébert. Tous devaient œuvrer aux bâtisses, mais elles ne seraient attribuées définitivement par tirage au sort que cinq ans plus tard, de telle manière que chacun travaillait soigneusement sur chacune puisque toutes pouvaient devenir la leur. Monsieur le curé avait l’expérience de la nature humaine.

L’abbé François Pilote et le curé Hébert

On avait décidé de donner le nom d’Hébertville à ce premier village, suivant la suggestion de l’abbé François Pilote, le fondateur de l’école d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui, sur les instances de son ami, avait développé l’enseignement de l’agronomie pour les futurs colons.

Le curé Hébert était l’âme du nouveau peuplement, partageant les joies et les peines de chacun et prodiguant secours et conseils. Toutes les entreprises de colonisation, jusqu’à celles du milieu du XXe siècle en Abitibi, vérifièrent cette règle : pas de réussite sans la présence d’un prêtre.

Il fallait son autorité morale pour expliquer les sacrifices à consentir en vue du bien commun dont tous ne bénéficieraient que plus tard. Nous en avons un exemple avec sa décision de tracer dès le début de bons chemins utilisables à l’année longue. C’était un lourd investissement. Mais le curé pouvait en montrer l’avantage pour l’écoulement de la production, l’accès au commerce, ce qui éviterait aux hommes d’aller travailler dans les chantiers. Seul, il pouvait leur faire valoir la grandeur d’une telle mission : « faire de la terre ».

Cette action profane et nationaliste était liée inséparablement au souci des âmes. « La colonisation, disait-il, c’est le salut du pays ; sans une colonisation forte et soutenue, la nationalité ne saurait vivre longtemps. » Comprenez « notre chrétienté canadienne-française catholique ne saurait vivre longtemps. »

Quoique fort occupé par cette œuvre, le curé Hébert ne se limitait pas uniquement à sa paroisse. Par exemple, il intéressa ses fidèles à la guerre civile en Espagne, il quêta pour venir en aide aux victimes des famines en Oregon et en Irlande, aux sinistrés du grand incendie de Montréal. Il organisa le placement de plus de sept cents orphelins irlandais dont les parents étaient morts du choléra. On le verra aussi soutenir le combat de Mgr Laflèche contre le libéralisme, et donc contre l’archevêque de Québec.

CURÉ DE SAINT-LOUIS DE KAMOURASKA

En 1852, il passa de la cure de Saint-Pascal à celle de Saint-Louis. C’était une promotion, même si la paroisse était plus petite, car elle était plus prestigieuse et lui permit d’accroître son influence au bénéfice de la colonisation.

Encore pendant quatre ans, tous les étés, il partait avec des hommes pour défricher et, surtout, pour relier le lac Saint-Jean à la Grande Baie, sur le Saguenay, par un chemin qu’il fallait tracer et rendre carrossable à la hache, à la pioche et à la pelle ! Son frère Calixte, conscient de l’importance de ce labeur surhumain pour la réussite de la colonisation du Saguenay, en parlait comme d’une « croisade » !

La maison de Calixte Hébert

Le curé Hébert y engloutit une bonne partie des fonds, se fiant à la promesse du gouvernement d’accorder des aides. Malheureusement, celui-ci ne tint pas sa parole, ce qui entraîna la faillite de l’association L’Islet-Kamouraska. Le gouvernement prétendit alors récupérer les lots et les vendre à ceux qui les avaient défrichés pour rembourser les dettes de la société ! Ce fut un tollé général, chez les colons comme chez tous les partisans de la colonisation.

Pour se défendre, ils démontrèrent la vue géniale du curé Hébert : sans ce chemin, la colonisation aurait été impossible. L’échec de la tentative des paroissiens du curé Boulanger, jeune prêtre certes dynamique, mais qui n’avait pas relié leurs lots, le prouvait : le moral de ses hommes n’avait pas tenu, tous avaient abandonné. Au contraire, le chemin du curé Hébert avait facilité la mise en valeur des terres, il était même indispensable pour assurer à un coût raisonnable le commerce et le développement industriel qu’on pressentait avec l’exploitation des richesses minières.

Les faits lui donnèrent raison, mieux encore : le chemin fit reprendre la colonisation à Laterrière, sur les lots qui végétaient depuis le départ forcé des Oblats, les colons étant redevenus de simples bûcherons au bénéfice de Price.

Finalement, le gouvernement reconnut l’importance et la qualité du travail effectué par l’association : les colons purent garder leur lot et même en acheter d’autres, non pas au prix ordinaire de 20 cents l’acre, mais à 0, 04 cent l’acre. Il considéra aussi le curé Hébert, jusqu’à sa mort, comme un interlocuteur obligé sur toutes les questions de colonisation.

En 1857, la paroisse d’Hébertville était déjà bien établie, avec un prêtre à demeure. Calixte Hébert fut élu maire d’Hébertville, il le resta pendant dix-huit ans, renseignant son frère avec précision sur les difficultés et les progrès de la mise en valeur des terres par de longues lettres qui ont été conservées.

Certains auraient voulu que Nicolas Hébert soit le premier curé d’Hébertville, lui y était prêt, mais son évêque nomma l’abbé Hudon, un jeune prêtre jusqu’alors procureur du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et comptable de l’association ; il connaissait donc bien la situation financière d’Hébertville et des paroissiens, ce qui s’avéra avantageux.

Le curé Hébert continua cependant à exercer une autorité morale, ce fut précieux pour apaiser l’opposition entre des habitants de Chicoutimi et ceux d’Hébertville. Le chemin tracé pour ces derniers avait réduit l’importance de Chicoutimi, ce qui provoqua l’opposition à la colonisation du lac Saint-Jean. Fâché, le curé du lieu se lança dans la colonisation de la rive nord du Saguenay, mais ce n’étaient pas de bonnes terres et ce fut un échec. Le curé Hébert vint alors au secours des colons en difficulté, puis encouragea Price à exploiter le bois dans la région de l’actuelle Alma, ce qui donna un autre accès au lac Saint-Jean, cette fois par Chicoutimi.

Le curé de Chicoutimi fut remplacé par l’abbé Dominique Racine, qui partageait totalement les vues du curé Hébert. Il devint le premier évêque du diocèse de Chicoutimi érigé en 1878.

Revenons à Saint-Louis de Kamouraska, qui n’était pas une paroisse facile. Ses habitants relativement riches étaient politiquement divisés. Quelques familles faisaient systématiquement opposition aux projets du curé en profitant de ses absences. Ce fut notamment le cas après l’incendie de l’école des frères, dont la reconstruction fut retardée.

Nicolas Hébert avait toujours été un ultramontain, ardent admirateur de Mgr Laflèche et même un partisan du gaumisme. Mais sa sagesse, sa pondération lui ont permis de conserver des liens d’amitié ou de considération avec tous. Par exemple, même s’il considérait comme une catastrophe la nomination de Mgr Taschereau sur le siège archiépiscopal de Québec, ce dernier lui a constamment gardé son estime.

Cela n’empêchait pas les luttes électorales mouvementées. La pire fut celle de 1867, où il faillit y avoir mort d’hommes, où des costauds se mettaient sous la chaire pour en descendre le curé si celui-ci osait parler contre les libéraux. Toutefois, l’élection passée, tous redevenaient bons chrétiens... ce qui n’allait pas sans poser des problèmes au confessionnal !

Nicolas Hébert garda sa cure pendant 35 ans, aidé par son jeune frère jusqu’à la nomination de celui-ci à Saint-Arsène en 1859. Saint-Louis de Kamouraska attendra jusqu’en 1871 avant d’avoir un nouveau vicaire, faute de jeunes prêtres disponibles, non pas faute de vocations, car la population et les œuvres se multipliant, les besoins augmentaient trop vite.

Pendant ce temps, à Hébertville, une première église fut bâtie en bois en 1850. La grande église de pierre date de 1883, c’est une des plus belles de la région, construite par Étienne Hébert.

La richesse d’Hébertville était dans ses moulins qui fonctionnèrent jusqu’en 1990. Lors de son exploration, le curé Hébert avait remarqué à cet endroit qu’il serait facile de contrôler le débit de la rivière des Aulnaies et d’utiliser les chutes pour actionner les meules. Il ne s’était pas trompé : pendant presque un siècle, les moulins d’Héberville desservirent toute la contrée en blé, en planches et en laine.

C’est aussi à Hébertville que fut installée la première école primaire du lac Saint-Jean en 1854, pour 15 élèves. Vingt ans plus tard, il y en avait une dizaine dans la région, et une école régionale pour les filles, tenue par les Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski.

En 1872, on inaugura un chemin direct entre Québec et Hébertville, mais qui ne fut ouvert au transport ordinaire pour tous qu’en 1928, vingt ans avant la route de Québec à Chicoutimi.

La population augmentant, la paroisse d’Hébertville dut être divisée à plusieurs reprises : Saint-Jérôme en 1868, Saint-Gédéon en 1873, Alma en 1878, Saint-Bruno en 1885, Saint-Wilbrod en 1904 et Sainte-Croix en 1911.

En 1881, Mgr Dominique Racine, premier évêque du nouveau diocèse de Chicoutimi, voulut honorer le curé Hébert, le pionnier du diocèse. Lors de la bénédiction de la statue de la Sainte Vierge érigée sur le cap Trinité, qui fut l’occasion d’une grande fête rassemblant diocésains et anciens membres de la société de colonisation de la rive sud, l’annonce de la nomination du curé Hébert comme vicaire général du diocèse provoqua un tonnerre d’applaudissements.

Hébertville vers 1885 et l’abbé Delamarre, premier enfant de la paroisse devenu prêtre

Deux ans plus tard, le 29 juin 1883, on retrouvait le curé Hébert à l’honneur pour l’inauguration de la nouvelle église d’Hébertville et l’ordination sacerdotale du premier enfant du pays, l’abbé Elzéar Delamarre, le fondateur du Lac-Bouchette.

Les 10 et 11 octobre de cette même année 1883, ses noces d’or rassemblèrent dans sa paroisse cent prêtres (moyenne d’âge de 50 ans), pratiquement toute la population de la région de Kamouraska et une grande délégation du Saguenay. Cette fête mémorable, présidée par Mgr Taschereau et Mgr Racine, témoignait du bon esprit catholique de la population de cette époque, de son attachement et de son estime pour son clergé, et pour cause.

Pendant les trois années qui lui restaient à vivre, le curé Hébert continua sans relâche sa tâche de curé. De la première paroisse de Kamouraska, dix-sept autres étaient issues, ce qui faisait de lui, pour ainsi dire, le père de tous les curés des environs.

En 1885, à 75 ans, il retourna encore une fois à Hébertville, puis se rendit à Sherbrooke à un congrès sur la colonisation. Il fut victime d’un ACV en octobre 1887, à l’Hôtel-Dieu de Québec où il était allé au chevet d’une de ses sœurs qui se mourait d’un cancer. Il reçut plusieurs fois la visite du cardinal Taschereau qui lui fit prendre sa convalescence à l’hôpital général de Québec.

Monument en l’honneur du curé Hébert

De retour à Kamouraska pour l’Avent, il écrivit son testament, léguant pratiquement tous ses biens à la paroisse. Il s’éteignit doucement, après une courte, mais douloureuse agonie dans son presbytère le 17 janvier 1888, après avoir été frappé d’une crise de paralysie. Il avait 78 ans dont 55 ans de sacerdoce.

Ses funérailles furent grandioses. Le cardinal Taschereau présida la messe de Requiem et, à la fin, fit son éloge avec une telle émotion qu’il pleura.

Si un jour vous vous arrêtez à l’église de Saint-Louis de Kamouraska, vous saurez que là repose la dépouille mortelle d’un des prêtres canadiens-français les plus éminents du XIXe siècle. S’il n’avait pas été un antilibéral convaincu, peut-être serait-il aussi célèbre que le curé Labelle qu’il surpasse pourtant de beaucoup, tout au moins pour son édifiante vie sacerdotale.

C’était l’époque où, paraît-il, le clergé vivait loin des gens, faisait preuve d’un conservatisme ennemi du progrès, et tenait le peuple dans l’obscurantisme le plus étouffant.