LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

N° 263 – Février 2023

Rédaction : Maison Sainte-Thérèse

La déconfessionnalisation du Québec

DANS la précédente étude, nous avons vu comment, dès 1935, le Père Georges-Henri Lévesque avait réussi à séparer l’action catholique de l’action nationaliste, donnant ainsi un premier coup mortel à la chrétienté canadienne-française. Ce divorce se fit pratiquement sans résistance, pour la bonne et simple raison qu’il était dans la logique de l’interdiction des hostilités contre le Parti libéral imposée par Léon XIII à la fin du XIXe siècle, et surtout qu’il était l’incontournable conséquence de l’introduction au pays des organisations d’Action catholique spécialisée, imposée par Pie XI pour détourner la jeunesse des mouvements nationalistes.

Mais on n’achève pas une chrétienté en peu de temps. La politique échappait certes à l’Église, toutefois l’action sociale en était encore dépendante par ses mille organisations. C’est justement ce à quoi le Père Lévesque s’attaqua au lendemain de la guerre en s’en prenant à leur confessionnalité.

LA DÉCONFESSIONNALISATION DES COOPÉRATIVES

Comprenant l’intérêt du mouvement coopératif pour le développement économique du Canada français, le Père Lévesque s’en était fait le chantre, l’enseignant dans sa faculté de Sciences sociales et créant un Conseil supérieur de la coopération afin de regrouper toutes les institutions de ce genre. Or, la plupart étaient sous la direction, ou au moins sous le contrôle, du curé de paroisse, puisqu’ils étaient des mouvements confessionnels : les caisses Desjardins, évidemment, mais aussi bien les coopératives de production que de consommation dans les régions éloignées, que celles de soutien à la colonisation, etc.

Cette tutelle de l’Église tenait à l’écart les protestants, les juifs, les athées, bref, tous ceux qui n’étaient pas catholiques. Pour notre dominicain, c’était bien dommage : le mouvement se privait par là d’un apport utile au moment où il avait besoin de se renforcer au maximum.

Cette indifférence à la religion des coopérants n’est pas surprenante chez un Père Lévesque. Si la politique devait être séparée de la religion, à plus forte raison la production agricole ou industrielle, la colonisation ou encore le commerce. « N’oublions jamais, disait-il, que le but de la coopération, qui est spécifiquement économique, en fait une activité formellement et directement sans caractère religieux, donc sans obligation de confessionnalité, pas plus qu’une équipe de hockey ou une clinique de médecins ne sont tenues d’être confessionnelles. »

Sa déconfessionnalisation présentait un avantage supplémentaire et non des moindres : elle serait pour ses membres une éducation au respect de la liberté des autres. « Soyons réalistes. Ce n’est pas en tant que catholique qu’un pêcheur de Gaspésie adhère à une coopérative de poissonnerie. Certes, s’il est sincère dans ses convictions religieuses, s’il est conscient de son devoir d’agir en bon catholique jusqu’à l’intérieur de la coopérative, plus que pour tout autre lui incombe la nécessité de pratiquer les grandes vertus de justice, de prudence, de sagesse, de vérité dans ses relations avec ses pairs. Mais il sait fort bien qu’il doit respecter la liberté de conscience des autres. Les exigences de la liberté des coopératives rejoignent ici heureusement celles de la liberté de conscience. »

Il n’empêche que supprimer cette tutelle de l’Église sur les coopératives, dont beaucoup n’existaient ou ne fonctionnaient que grâce au curé de paroisse, c’était opérer une révolution. En 1945, nous étions toujours en chrétienté ; il allait de soi qu’un catholique ne fréquentait pas un protestant, un juif et plus encore un athée ou un pécheur public, ou alors il s’en méfiait. Qu’un dominicain vienne dire qu’on peut travailler ensemble pour faire des affaires ne pouvait que provoquer une vive réaction ; c’est du moins ce à quoi il s’attendait de la part d’une bonne partie du clergé.

Or, à sa grande surprise, il va obtenir gain de cause facilement par un raisonnement captieux ; le voici, dépouillé de tout le sucre dont il l’avait enrobé pour le faire avaler :

1. Il est bien entendu qu’il ne s’agit pas de promouvoir des coopératives neutres, c’est-à-dire qu’il ne saurait être question d’obliger les catholiques à mettre de côté leur foi. D’autant plus qu’elle en fait de bons coopérateurs.

2. Mais nos coopératives sont-elles pour autant contraintes d’afficher leur foi ? Autrement dit, une coopérative de producteurs de sirop d’érable désirant exporter à Boston doit-elle en conscience mentionner sur l’étiquette que ledit sirop est produit et commercialisé par des catholiques ? Le Père Lévesque trouva la réponse dans saint Thomas d’Aquin : la confession de la foi n’est pas une obligation absolue, en toutes circonstances

3. Donc, nos coopératives n’étant pas tenues de confesser leur foi ne sont pas obligées d’être confessionnelles, elles peuvent être ouvertes à tous....

Ah le coquin ! Il joue sur le sens du mot confessionnel. Quand saint Thomas dit que nous ne sommes pas toujours obligés de confesser notre foi, cela veut bien dire qu’on n’est pas toujours obligés de se dire ouvertement catholiques, mais on n’en reste pas moins toujours tenus d’être catholiques.

Tandis que pour le Père Lévesque, la coopérative n’est pas obligée de dire qu’elle est catholique, donc elle n’est pas obligée d’être réservée aux catholiques.

Si son faux raisonnement fut accepté facilement, c’est qu’il y ajoutait un autre argument :

« Si l’on songe que les coopératives s’occupent essentiellement d’activités économiques qui sont affaire d’argent : l’argent c’est dangereux ! On reporterait fatalement sur la religion la responsabilité des fautes ou des erreurs des coopératives confessionnelles... Une coopérative ferait-elle faillite qu’il ne manquerait pas de gens assez simples pour prétendre que c’est l’Église elle-même qui échoue. »

Continuer à s’occuper des coopératives représenterait pour l’Église « un risque de compromission, voire de préjudice grave qu’elle ne peut sans imprudence accepter de courir. »

Or, c’est le genre de risque dont les évêques ont toujours peur. Pourtant, ils auraient dû répliquer que si les institutions étaient ouvertement catholiques et sous le contrôle du clergé, la probabilité de fraudes, d’escroqueries et même de faillites était minime par rapport à ce qui se passe dans notre monde libéral où chacun fait ce qu’il veut pour tourner la loi. En assurant l’honnêteté de cette fonction économique, l’Église préservait ses membres d’attitudes répréhensibles qui sont des péchés, elle restait donc dans son rôle de gouvernance du troupeau pour le bien des âmes.

Le Père Lévesque avança un dernier argument qui ne vaut pas davantage que les précédents : « Ne serait-il pas dangereux qu’une coopérative catholique se serve de son caractère confessionnel pour concurrencer efficacement un marchand aussi catholique qu’elle, mais sans l’étiquette ? »

Mais quel mal y aurait-il à ce que des catholiques, qui le sont ouvertement, soient favorisés par rapport à d’autres qui cachent leur foi ? Si, pour une raison ou pour une autre, il y avait là une injustice, l’autorité religieuse demanderait à la coopérative confessionnelle de ne pas mettre en avant sa foi puisque, comme le rappelait le Père Lévesque, saint Thomas dit qu’on n’est pas obligé de le faire.

Malgré ses arguments inconsistants, le Père Lévesque réussit à faire accepter la déconfessionnalisation du mouvement coopératif par les évêques qui n’ont absolument pas compris la gravité de leur capitulation. Mais lui savait très bien ce qu’il faisait :

« Je venais de jeter un pavé dans la mare, et j’en étais pleinement conscient [...]. Ma sérénité reposait sur l’ensemble des considérations justes que je viens de vous confier (sic), qui étayaient ma thèse et justifiaient mon intervention publique. »

À l’époque, le Père Lévesque feignit de soutenir que sa théorie ne s’appliquait qu’au cadre bien délimité de l’institution coopérative. Mais dans ses mémoires, il avoue : « Je pensais par-devers moi, comme beaucoup d’autres, que pour les mêmes raisons on devrait étendre mon principe aux syndicats, aux clubs neutres (Rotary, Lions, etc.). Quant à l’école, c’est une autre affaire. »

De fait, le mouvement syndical fut le premier à emboîter le pas, d’une part parce que quelques-uns de ses dirigeants étaient d’anciens élèves du Père Lévesque, d’autre part parce qu’ils étaient souvent débordés par leur base. Face aux méthodes brutales, mais plus efficaces des syndicats internationaux dans les conflits sociaux, les syndiqués catholiques avaient du mal à s’en tenir aux principes de la morale catholique. En outre, ils se rendaient bien compte que le nombre fait la force, d’autant plus que la pratique de l’atelier fermé se généralisait, à savoir que tous les salariés d’un atelier devaient adhérer au syndicat de la majorité d’entre eux. Ils avaient donc tout à gagner, apparemment, à s’ouvrir aux non-catholiques.

Leur déconfessionnalisation fut acquise en 1960, ainsi que pour quantité d’autres activités sociales, communautaires.

LA RÉFORME DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE

Restait l’école. Ce fut l’affaire de la commission Parent, dont faisait partie le sociologue Guy Rocher, auquel nous avons déjà consacré une étude parue dans le numéro 219 de la Renaissance catholique. Nous avons montré comment ce bon jeune homme catholique a appris à la JEC la religion de la liberté, qui va le conduire trente ans plus tard à la perte de la foi, mais entre-temps, brillant élève et ami du Père Lévesque, il était devenu un sociologue de renom qui, malgré son jeune âge, fut appelé par le gouvernement de la Révolution tranquille à être membre de la commission Parent pour réfléchir sur la réforme de l’enseignement au Québec.

Retrouvons-le dans ses Mémoires à l’époque où la première partie du rapport Parent venait d’être publiée. Il était clair que Paul Gérin-Lajoie, le ministre responsable des suites du rapport, avait comme priorité de retirer aux évêques tout le pouvoir qu’ils avaient dans le domaine de l’Éducation. C’était le premier but à atteindre, le plus rapidement possible, pour ensuite créer un ministère de l’Éducation.

Même si l’intention anticléricale de Paul Gérin-Lajoie était évidente, il faut tout de même constater que les évêques avaient prêté le flanc à la critique en refusant par conservatisme étroit une modernisation intelligente de l’enseignement supérieur, que réclamaient pourtant les congrégations enseignantes. Notre réseau d’enseignement en 1960 était certes de qualité, mais très élitiste, seuls 2 % de la jeunesse suivaient un enseignement supérieur. Il y avait donc beaucoup de progrès à faire.

Pour cela la commission Parent préconisa tout d’abord de retirer à l’épiscopat son droit de regard sur les programmes et la nomination des comités,

Dès le début, et surtout après la mort de Jean XXIII en juin 1963, avant la deuxième session du Concile, le cardinal Léger fut favorable à la réforme préconiseée par le rapport : l’État devait prendre en main l’éducation publique. Il demanda simplement du temps au gouvernement pour convaincre ses collègues.

En effet, ceux-ci n’étaient pas de son avis et les réunions de l’épiscopat étaient houleuses. Certains exigeaient la garantie du caractère catholique des écoles : ils voulaient que l’enseignement y soit conforme à celui de l’Église. Par exemple, l’excellent Mgr Parent, archevêque de Rimouski, déclara : « Bien qu’on vise, paraît-il, à respecter le caractère confessionnel de nos écoles, c’est tout l’enseignement qui doit être donné sous l’éclairage de la foi. » Il se rendait bien compte qu’un ministère de l’Éducation aurait vite fait d’envoyer aux oubliettes l’enseignement catholique. Certaines déclarations de Gérin-Lajoie ne laissaient aucun doute là-dessus, par exemple, celle-ci : « Il est révolu ce temps où les élus remettaient tout entre les mains des surhommes de qui la nation croyait recevoir son air, son pain et sa vie même. » Les surhommes dont il s’agit sont évidemment les évêques.

La réforme de l’enseignement qui se préparait n’était en fait que l’achèvement du processus commencé sous Léon XIII interdisant aux évêques de se mêler de politique, continué par le Père Lévesque séparant l’action catholique de l’action nationaliste, puis déconfessionnalisant nos institutions sociales et économiques. Il restait à arracher la jeunesse à l’Église.

Ce fut chose faite, le 19 mars 1964, en la fête de saint Joseph, lorsque fut sanctionnée la loi sur la création du ministère de l’Éducation. Guy Rocher commente : « Le gouvernement, grâce à la commission Parent, a retiré à l’épiscopat du Québec les pouvoirs qu’il exerçait de longue date sur l’ensemble de l’enseignement public. Les crucifix restent accrochés au mur de chaque classe des écoles du Québec, mais dorénavant, à la tête de tout le système d’éducation, on retrouve un homme qui ne porte plus la robe épiscopale ; c’est un élu, un laïc. »

La deuxième étape sera la réforme des études avec comme élément déterminant la disparition des collèges classiques, trop élitistes, remplacés par les polyvalentes, censées donner un enseignement polyvalent permettant aux élèves de choisir ensuite une formation plus spécialisée, et par la création des CEGEP pour préparer l’université ou donner un enseignement technique de qualité.

Les évêques, en particulier l’archevêque de Rimouski, avaient des propositions intéressantes pour concilier un enseignement plus ouvert sur les nécessités économiques actuelles et l’enseignement classique et humaniste qu’il fallait conserver dans les collèges. Mais elles venaient trop tard. Quinze ans plus tôt, l’épiscopat aurait pu couper l’herbe sous le pied des révolutionnaires, tandis qu’en 1964, la suppression des collèges classiques était devenue une priorité, ne serait-ce que pour récupérer les locaux au bénéfice de leur création : les CEGEP.

Dans cette étape aussi, la trahison – il n’y a pas d’autre mot – du cardinal Léger fut patente. De conservateur qu’il était sous Pie XII, il devint une girouette tournant à tous les vents de la révolution conciliaire, y entraînant d’autorité l’Église du Québec.

Pourtant les intentions anticatholiques du gouvernement étaient évidentes, comme le prouvait son refus de la fondation d’une université jésuite à Montréal, c’est-à-dire d’un enseignement ouvertement catholique destiné à l’élite du pays.

Les souvenirs de Guy Rocher démontrent que le motif déterminant de la réforme Parent était de détourner la jeunesse catholique de ses racines chrétiennes.

Deux commissaires jouèrent un rôle essentiel : Arthur Tremblay, le futur sous-ministre de l’Éducation qui assura la mise en place des orientations principales de la réforme, et Jeanne Lapointe, la première femme professeur de littérature à l’Université de Montréal, qui fut la plus révolutionnaire de tous, ayant eu l’initiative des changements les plus radicaux, aux dires de Guy Rocher. On ne serait pas surpris d’apprendre leur appartenance la franc-maçonnerie, même si on peut faire ce qu’ils ont fait sans en être.

Toutefois, une telle réforme de l’enseignement n’aurait pas pu se faire sans le concile Vatican II, comme l’a reconnu sœur Marie-Laurent de Rome, l’une des commissaires : « Si la commission avait été mise en place cinq ans avant, on aurait été étouffés net. Mais avec Vatican II, dans l’atmosphère générale, ça nous a donné une chance énorme. »

Quand elle tenta de s’opposer aux écoles non confessionnelles, Guy Rocher entendit le président de la Commission lui expliquer : « Vous savez, avec le concile Vatican II qui est en cours, il y a certainement beaucoup de choses qui vont changer. L’Église ne sera pas comme elle est maintenant. »

D’ailleurs, Guy Rocher lui-même, en tant que rapporteur du dernier volet du rapport de la commission, prit bien soin de le présenter comme une application du décret conciliaire Unitatis redintegratio, sur l’œcuménisme, et de la déclaration Nostra Aetate, sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes. Ce faisant, il empêcha toute critique venant du clergé.

Ainsi, même si les écoles restaient encore confessionnelles de nom, l’enseignement y fut rapidement vidé de son contenu catholique, si bien que la déconfessionnalisation totale de l’enseignement public était prévisible dès cette époque, même si elle ne fut votée qu’en juin 2000.

Les résultats ne se firent pas attendre. Un seul exemple : le déclin des effectifs du clergé. En 1951, 1 canadien-français sur 90 était prêtre, religieux ou religieuse ; en 2006, 1 sur 400. En 1971, l’Église a perdu 15 % de ses effectifs, et 60 % de 1961 à 2006. Et ce n’est pas fini.

L’INVASION DES ERREURS

D’ailleurs, la suite du livre permet de se rendre compte, comme en feuilletant un album de photos, de la profonde transformation de la société québécoise qui perdit son caractère propre en quelques années, une fois renversé le cadre scolaire traditionnel.

Quant à Guy Rocher, après avoir préparé la fondation du réseau des universités du Québec, il retourna à l’enseignement de la sociologie à l’Université de Montréal... Mais ce fut pour être très vite contesté.

En effet, avec l’accord des progressistes de l’époque, le cardinal Léger, chancelier de l’Université, avait accepté d’y nommer des professeurs de haut niveau malgré leurs sympathies pour le marxisme. Ce fut le cas du sociologue Marcel Rioux qui ne fut pas long à critiquer la « sociologie bourgeoise » de Guy Rocher, défenseur de l’ordre établi. Or, Rioux était un professeur passionnant, qui séduisit sans peine ses élèves, les futurs journalistes, enseignants et hauts fonctionnaires du Québec dans les années 1980.

Rocher eut le courage de résister à la pression, gardant ce qu’il pensait être vrai dans sa vision des choses ; mais il ne remit jamais en cause l’abolition du contrôle de l’Église sur les programmes. Maintenant l’erreur avait libre cours au Québec, plus que la vérité.

Face au laisser-aller de la jeunesse, il déclara au contraire, en février 1967 : « Ce n’est pas la Révolution tranquille, mais la révolution trop tranquille qui est la cause de nos maux actuels. »

Il est vrai que ni le clergé, rallié en masse au nouveau régime pour cause de révolution conciliaire, ni l’association des parents catholiques, aux arguments insuffisants, n’étaient en mesure de lui ouvrir les yeux.

L’APOSTASIE DE L’ÉLITE PUIS DU PEUPLE

En novembre 1967, apprenant la démission forcée du cardinal Léger, déguisée en acte d’humilité d’un prince de l’Église renonçant aux honneurs pour se faire missionnaire en Afrique, il fit le constat de l’échec de l’Église, incapable de s’adapter à la modernité. À l’Association canadienne de théologie, il déclara : « À la question de savoir si la théologie actuelle répond aux besoins de l’homme d’aujourd’hui, le sociologue répond : non. L’individu moderne ne se définit plus par rapport à un Dieu, mais par rapport à lui-même. L’homme devient sacré et certaines qualités nouvelles de l’homme deviennent sacrées : sa liberté, sa responsabilité, l’activité créatrice de l’homme. Le sociologue n’y voit pas une désacralisation du monde, mais plutôt un transfert du sacré. » On ne peut pas mieux dire le passage du culte de Dieu au culte de l’homme.

En août 1968, pour achever la rédaction de son maître-livre : Introduction à la sociologie, il prit une année sabbatique en Californie ; il découvrit une jeunesse en pleine contestation contre la guerre du Vietnam et s’adonnant à la drogue. Ce fut un choc qui lui fit prendre conscience d’appartenir à une tout autre culture.

Le retour à Montréal lui fut également pénible. Alors qu’il venait de publier son livre, son ami Jacques Dofny, devenu directeur du Département de sociologie, lui apprit qu’il ne donnerait plus ce cours.

Cette mise à l’écart lui procura l’occasion de se lancer dans la recherche en entreprenant une ambitieuse étude sur les jeunes et l’éducation, avec le projet de suivre sur plusieurs années 20 000 étudiants... cela n’aboutit pas.

Il entendit plutôt les sirènes de la politique, d’abord pour aider son ami Gérin-Lajoie à devenir chef du Parti Libéral, mais ce fut un échec.

Il vécut ensuite très mal la crise d’Octobre. Sans être vraiment indépendantiste à cette époque, il constata qu’il n’en avait pas moins été fiché comme opposant à Trudeau ; scandalisé, il coupa les ponts avec plusieurs de ses anciens amis de la JEC, en particulier Gérard Pelletier, le bras droit de Trudeau.

Dès lors, on assiste à un phénomène intéressant : la division en deux clans des anciens de la JEC et des anciens élèves du Père Lévesque, qui gardèrent un seul point commun : le rejet de la religion catholique de leur jeunesse.

Les uns, comme Trudeau, avaient une telle haine du catholicisme qu’ils ne pouvaient supporter le nationalisme canadien-français, tout était bon pour lutter contre lui.

Tandis que pour les autres, le recours aux mesures de guerre contre des indépendantistes était une violation du culte de la Liberté. En réaction, ils devinrent alors nationalistes, comprenant que la nation et sa culture étaient un moyen de protéger la liberté. Pour eux, une société réduite à n’être qu’une poussière d’individus est forcément dominée par des pouvoirs dictatoriaux.

Sur les entrefaites, le Père Lévesque, revenu du Rwanda en 1972, prit parti pour la politique de Trudeau en faveur du multiculturalisme. Ce dernier n’avait pas hésité à affirmer que, bien qu’il y ait deux langues officielles au Canada, il n’y avait pas de « culture canadienne ». À ses yeux, le multiculturalisme était la façon la plus réaliste de définir le Canada puisqu’aucun groupe ethnique n’avait la préséance.

« Avec le multiculturalisme, déclara-t-il, nous sommes libres d’être nous-mêmes. » Dans le document déposé à la Chambre, il spécifia : « le pluralisme culturel était l’essence même de l’identité canadienne. Chaque groupe ethnique a le droit de conserver et de faire épanouir sa propre culture et ses propres valeurs dans le contexte canadien. »

Interrogé à ce sujet, René Lévesque, dont le nationalisme n’était qu’opportunisme politique, ne comprit pas le danger : « On peut en rire, on peut aussi en pleurer, parce qu’il y a un côté assez triste à ce genre de fadaise-là, mais en faire un drame, ce serait vraiment perdre son temps. Le multiculturalisme, constitutionnellement ou autrement, ça ne tient pas debout. »

Guy Rocher, lui, perçut immédiatement le péril que le multiculturalisme faisait peser sur le Canada. À ses yeux, il s’agissait d’une « invention de Trudeau pour éviter de parler des deux nations » :

« Le multiculturalisme est une innovation importante qui comporte de lourdes conséquences. Ce concept rompt avec l’image d’un pays unitaire aussi bien qu’avec celle d’un pays biculturel. (...) La conception selon laquelle la communauté ethnique apparaît comme un des groupes primaires susceptibles de combler le besoin d’identité et de sécurité de l’homme contemporain est ambiguë, erronée et dangereuse. »

Fort de l’expérience montréalaise, il prédit que le multiculturalisme fragilisera le bilinguisme officiel. « Chez les nouveaux Canadiens, le bilinguisme couramment pratiqué est le bilinguisme anglais-grec, anglais-italien, anglais-allemand, mais on ne trouve à peu près pas le bilinguisme anglais-français. »

Mais surtout, dire que le multiculturalisme définit la nation était pour Guy Rocher, et avec raison, une ineptie : « Je me demande quelle sorte de nation peut vraiment exister sur une base aussi fluide et peu engageante. » Un pays ne peut se définir sans une culture nationale commune ; or, le multiculturalisme n’étant pas une culture nationale, il ne peut donc constituer le fondement d’une nation. »

Conclusion : « Le multiculturalisme défendu par Trudeau est dangereux pour les Canadiens français, dit-il, parce qu’il banalise leur présence et leur influence au Canada. »

L’ÉCHEC DU NÉO-NATIONALISME

Paradoxalement, c’était donc un disciple de l’assassin du Canada-français par la sécularisation qui prenait la défense de la victime, nonobstant sa propre participation au crime par la promotion d’une calamiteuse réforme de l’enseignement. Était-ce une spectaculaire conversion ? Hélas ! non, car il continua à étouffer l’âme catholique du Canada-français, rendant ainsi inopérante son action.

Dans son livre Le Québec en mutation, paru en 1973, il appela l’Église à se rallier au monde moderne : « Il est urgent que les chrétiens se ressaisissent et qu’ils regardent avec sympathie et d’une manière positive les changements en cours, les nouvelles valeurs qui s’affirment, les modes de vie qui s’inventent, les visions du monde qui émergent. Plus encore, les chrétiens devraient devancer l’histoire, innover, se situer à l’avant-garde des transformations économiques et sociales de la civilisation contemporaine. »

Excellent dans sa critique du multiculturalisme, il est vaseux lorsqu’il s’agit d’expliquer et de promouvoir un nationalisme québécois laïque avec une nouvelle « vision du monde », des nouvelles valeurs à inventer, etc... Il faut « devancer l’histoire », « se situer à l’avant-garde des transformations ». Bref, c’étaient de vaines tentatives de résurrection d’un corps bel et bien assassiné !

En 1975, il aurait pu devenir recteur de l’Université de Montréal, quand Camille Laurin l’appela afin de l’aider à la conception et à la présentation de la loi 101. Il fut aussi l’un des artisans de Radio-Québec, et l’un des rédacteurs du Livre blanc de la politique québécoise du développement culturel. Rien de tout cela ne rendit les Québécois moins ignorants de leurs racines.

En 1981, après que Guy Rocher eut contribué sans enthousiasme à la politique familiale du ministre Denis Lazure, René Lévesque lui demanda de convaincre deux villages inuits récalcitrants d’accepter la convention de la Baie James de 1975, il y réussit.

Finalement, désabusé, il quitta la politique en 1983, quelques mois avant que René Lévesque en fasse autant.

Il revint alors à la sociologie pour participer à une refonte de l’enseignement supérieur du Droit, toujours avec l’idée d’être innovant, de correspondre mieux à l’évolution de la société.

Pourtant, il s’opposa à l’hégémonie des droits de l’homme, devenus la Bible des tribunaux. Il montrait qu’ils exaltaient l’individu contre la société, qu’il faudrait donc nécessairement recréer un droit collectif. Notre Père, l’abbé de Nantes, ne faisait pas une autre analyse à la même époque, la complétant tout de même en soulignant l’impiété des droits de l’homme et leur filiation avec le protestantisme et le rationalisme voltairien.

Là encore, notre sociologue apostat fut pris dans une contradiction : pertinent critique des droits de l’homme et du multiculturalisme, il appartenait cependant à la même famille idéologique que leurs auteurs par son culte de la Liberté et son culte de l’Homme.

Cela ne l’empêcha pas de travailler trente ans durant en sociologie du droit, où il acquit une réputation de sage en s’interposant diplomatiquement entre les purs juristes, qui se contentaient d’appliquer les lois votées par les représentants du peuple, et les partisans d’une révolution juridique par l’évolution de la jurisprudence. En montrant les énormes conséquences sociales qui en résulteraient, il appelait à la prudence, ce qui lui valut beaucoup d’hommages, y compris de sociologues et de juristes français.

En 2007, il fut victime d’un incident cardiaque pendant un séminaire de doctorants. Ce qui l’amena à donner son dernier cours le 25 novembre 2009, à l’âge de 85 ans.

Après quoi, il publia une mise à jour de son Introduction à la sociologie générale, et se consacra à la défense des CEGEP, de l’UQAM. En 2012, les étudiants manifestant contre la hausse des droits de scolarité des universités le virent à leur côté, arborant le fameux “ carré rouge ”.

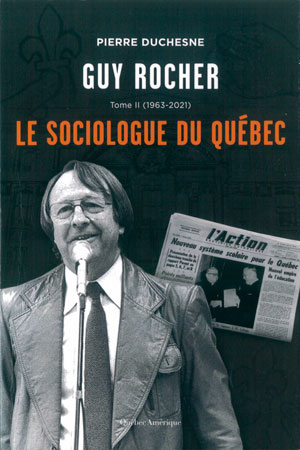

Guy Rocher à la fin de sa vie

Il est aujourd’hui encore bien alerte, quoique presque centenaire. Mais il se bétonne dans son apostasie : « La fin d’une vie, pour moi, c’est tragique, quelle que soit sa forme. On vient au monde, on ne devrait pas venir au monde pour mourir. Voilà comment je vois le débat avec la mort. En mourant, je regretterai de ne pas continuer de vivre... »

S’il avait gardé la foi, il aurait su qu’on vit éternellement au Ciel ou... en enfer. C’est tout le drame de la vie.

Pourfendeur du multiculturalisme, il se mua en partisan de la laïcité dure, pour tenir compte de la pluralité de la société : « Nous ne sommes plus entre catholiques. »

Une fois de plus nous pouvons donc constater qu’au Canada-français, après avoir mis de côté la vraie religion, le choix se réduit entre deux types de société contradictoires :

Celle où triomphe le personnalisme individualiste, mais qui génère un monde socialo-capitaliste en pleine décadence, bientôt livré à la loi du plus fort.

Ou bien, celle du néo-nationalisme athée de plus en plus dirigiste, qui devient forcément liberticide, comme ils disent, pour assurer la survie d’une communauté qui, faute d’âme, ne peut pas vivre par elle-même.

Guy Rocher travailla à transformer le Canada français en ce dernier type de société et, pour cela, il acheva de tuer la chrétienté. Ce n’est pas un hasard s’il fut l’un des rédacteurs du document du Mouvement laïque québécois, intitulé Pour un Québec laïque et pluraliste. Un peu plus tard, il signa La Déclaration des intellectuels pour la laïcité, s’opposant au port de signes religieux ostentatoires. En 2012, âgé de 90 ans, il participa encore à l’ouvrage collectif Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec. Enfin, en août 2021, il déposa un mémoire pour défendre la loi sur la laïcité de l’État, votée en 2019 et attaquée devant les tribunaux.

Il n’y a aucun avenir pour un nationalisme canadien-français sans une Contre-Réforme dans l’Église qui puisse lui redonner son âme.