L’évolution du mouvement Desjardins

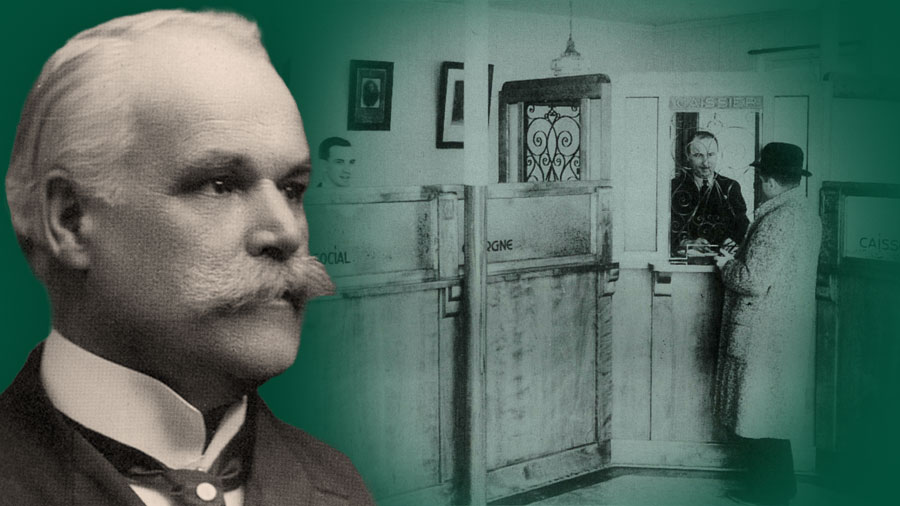

QUAND Alphonse Desjardins fit ses comptes, le soir du 23 janvier 1901, jour de l’ouverture de la première caisse populaire à Lévis, il avait 26 dollars 40 cents de dépôt.

En 1995, le mouvement regroupait plus de 5 millions de membres et son actif dépassait les 70 milliards de dollars. Aujourd’hui, il compte 7, 5 millions de membres et de clients, pour un actif total de 397 milliards de dollars. Toutefois, c’est au prix de l’oubli des principes du fondateur.

Le mouvement Desjardins le reconnaît lui-même. En vue de l’Assemblée générale de 2022, l’Institut de recherche en économie contemporaine a présenté un volumineux rapport en quatre volets, faisant le point de l’évolution du mouvement. La conclusion est sans ambages : oui, il n’est plus à proprement parler une coopérative, mais qu’importe, regardez les résultats !

Le mouvement Desjardins n’est plus qu’une institution financière puissante, bien gérée, certes, mais qui n’est plus au service des pauvres, des familles, des organisations catholiques ou encore des petites entreprises locales canadiennes-françaises. Autrement dit, l’idéal d’Alphonse Desjardins a été abandonné en cours de route. Quand et comment ? Voyons cela.

ALPHONSE DESJARDINS

Alphonse Desjardins est né en 1854 à Lévis, le huitième d’une famille modeste de quinze enfants. Trop pauvre pour continuer ses études après son cours commercial au collège de Lévis, où il se fit remarquer pour son intelligence, il se lança à 18 ans dans le journalisme ; d’abord à L’Écho de Lévis, journal local conservateur, puis après la fermeture de celui-ci, au Canadien à Québec, le périodique conservateur le plus renommé de l’époque.

Il y travailla jusqu’en 1879, lorsqu’il décrocha l’emploi mieux rémunéré de rapporteur des débats à l’Assemblée législative de Québec. Ce sont ses sérieuses convictions conservatrices qui lui valurent ce poste, puisque l’Assemblée était à majorité conservatrice. À ce moment-là, il se maria avec sa chère Dorimène ; elle fut une épouse exemplaire et lui donna dix enfants.

En 1889, un différend avec le Premier ministre, Honoré Mercier, l’obligea à démissionner. Il fonda un journal à Lévis pour s’opposer à la politique d’autonomie provinciale du gouvernement et au libre-échange avec les États-Unis. Profondément catholique, Desjardins était en effet persuadé que, malgré ses inconvénients, la Confédération était le régime le plus propre à nous permettre de garder notre caractère franco-catholique.

Alphonse Desjardins, sa femme Dorimène et une de leur fille

Au bout de trois mois, faute de moyens suffisants, il dut arrêter sa publication. Ses amis politiques lui proposèrent alors un poste de sténographe à la Chambre des Communes à Ottawa, qu’il accepta malgré l’obligation de vivre loin des siens la moitié de l’année. Il occupa cette fonction jusqu’à sa retraite en 1917, soit presque dix-sept ans après l’ouverture de la première caisse populaire.

C’est important à noter pour souligner le caractère modeste de la fondation des caisses populaires. Desjardins y a œuvré d’arrache-pied bénévolement jusqu’à sa mort, avec l’aide de son épouse, tous deux soutenus en fait par leur foi, la pratique régulière des sacrements et la récitation quotidienne du chapelet. Il étudiait aussi des ouvrages de doctrine catholique et les documents pontificaux.

Très critique des mœurs parlementaires qu’il côtoyait de près, il n’en resta pas moins un fervent démocrate, très influencé par Henri Bourassa. Ayant facilement accès à la bibliothèque du Parlement, il travailla la question sociale. Son âme chrétienne souffrait de voir la pauvreté qui était le lot de beaucoup de ses compatriotes, surtout après le débat pour la réglementation des taux usuraires, en 1897. Il apprit que des usuriers à Montréal prêtaient à un taux pouvant aller jusqu’à 3000 % par an ! Les démunis n’avaient pas le choix, à moins d’avoir de la parenté ou des amis capables de leur venir en aide puisque, à cette époque, les banques n’offraient pas de prêt aux particuliers.

UN INSTRUMENT FINANCIER ADAPTÉ

AU CANADA-FRANÇAIS CATHOLIQUE

Il décida alors de travailler à l’amélioration de la situation financière de ces canadiens-français démunis que les sociétés mutuelles existantes ne pouvaient pas non plus aider durablement. Il voulait contribuer à les sortir de la misère en assurant à leur profit un développement économique qui augmenterait leur niveau de vie.

C’est un exemple type d’une œuvre de charité qui va engendrer une institution pour un bien durable au profit des plus pauvres, afin de leur éviter l’exode rural et l’émigration aux États-Unis. Cela nous explique que Desjardins y ait travaillé bénévolement jusqu’à l’épuisement et que les prêtres y aient joué un rôle central dans son expansion.

Dans ce but, Desjardins commença par se documenter sur les réalisations des catholiques sociaux en Europe. En 1898, il étudia le livre d’Henri W. Wolfe, People’s Banks, sur les systèmes coopératifs. Il entra en contact épistolaire avec leurs fondateurs ou leurs dirigeants, se fit préciser dans les moindres détails leur fonctionnement. Il acquit de cette façon une connaissance très pointue du sujet lui permettant de choisir dans les différentes méthodes ce qui était le plus adapté à la situation propre du Canada français, tant du point de vue matériel qu’au niveau des mentalités.

Dans ce but, Desjardins commença par se documenter sur les réalisations des catholiques sociaux en Europe. En 1898, il étudia le livre d’Henri W. Wolfe, People’s Banks, sur les systèmes coopératifs. Il entra en contact épistolaire avec leurs fondateurs ou leurs dirigeants, se fit préciser dans les moindres détails leur fonctionnement. Il acquit de cette façon une connaissance très pointue du sujet lui permettant de choisir dans les différentes méthodes ce qui était le plus adapté à la situation propre du Canada français, tant du point de vue matériel qu’au niveau des mentalités.

L’une des préoccupations de Desjardins fut d’aider à maintenir ses compatriotes dans le cadre traditionnel des paroisses catholiques. Les premiers statuts prévoyaient qu’un des buts des caisses était d’ « assurer la pratique des vertus chrétiennes et sociales qui distinguent le bon citoyen. » Il voulut donc favoriser l’épargne, ce que la Société Saint-Vincent-de-Paul essayait déjà de faire, mais il avait compris que, au lieu de la laisser dormir dans un coffre, il fallait plutôt en faire un réservoir de crédit à la disposition de ceux qui pouvaient travailler et créer ainsi une richesse qui profiterait à tous.

Pour ce faire, il fut le premier au pays à adopter la coopérative, évidemment dans le but d’intéresser la clientèle au bon fonctionnement des caisses et assurer sa fidélité, mais aussi par idéal démocratique. Ce système, expliqua-t-il « est un moyen de faire disparaître cette contradiction choquante entre nos institutions démocratiques, qu’elles soient nationales, provinciales ou municipales, où les vœux du peuple peuvent prévaloir, et notre régime économique, dominé presque sans contrôle par une sorte d’aristocratie toute-puissante. »

Il conçut ainsi une structure de caisses indépendantes les unes des autres dont le capital était constitué d’abord par les parts sociales ; il en fixa le montant à 5 $, achetable par tranche.

Il conçut ainsi une structure de caisses indépendantes les unes des autres dont le capital était constitué d’abord par les parts sociales ; il en fixa le montant à 5 $, achetable par tranche.

L’actif de chaque caisse ne serait donc pas très élevé, ce qui impliquerait une grande prudence pour la gestion de chaque caisse. Il faudrait accorder à l’épargne le taux d’intérêt le plus haut possible et au crédit le plus bas possible. Il avait dès lors prévu que chaque caisse aurait un important fonds de réserve ; son territoire serait limité à la paroisse afin que le gérant connaisse les emprunteurs pour s’assurer de leur capacité de remboursement.

L’organisation des caisses était donc originale, bien adaptée à la société canadienne-française, essentiellement rurale ; elle reposait pour une grande part sur le dévouement et la prudence des administrateurs et des gérants.

L’INDISPENSABLE AIDE DU CLERGÉ

Persuadé de l’avenir du mouvement coopératif, Desjardins demanda au gouvernement une loi qui, tout en l’encadrant, puisse lui octroyer une protection juridique. Le Premier ministre, le libéral Wilfrid Laurier, la lui refusa, cédant volontiers, pour ne pas favoriser un adversaire politique, aux pressions de l’association des détaillants qui craignaient la concurrence de magasins coopératifs. Il fallut attendre 1906 pour qu’une loi provinciale, et non pas fédérale, réponde au souhait de Desjardins.

Cardinal Bégin

L’intervention du clergé fut déterminante pour l’avenir des caisses populaires. Le diocèse de Québec, celui de Trois-Rivières, celui de Gaspé et les jésuites de Montréal se mobilisèrent. Les locaux des premières caisses étaient souvent dans les sous-sols des églises ou au presbytère. Il n’était pas rare que le gérant soit le curé. Quand saint Pie X interdit ce genre d’activité aux prêtres à la suite de scandales en Europe, le cardinal Bégin s’adressa aussitôt au Souverain Pontife, lui expliquant que la participation du clergé était absolument nécessaire pour vaincre la méfiance de la population vis-à-vis d’une institution qui n’avait pas le prestige des banques et qui était, à n’en pas douter, le seul moyen d’améliorer la condition des classes pauvres. Le saint Pape accorda la dispense et fit Alphonse Desjardins commandeur de l’ordre de Saint-Grégoire.

Malgré cela les progrès furent très modestes. En 1912, les caisses ne comptaient que 30 500 membres, 1 million d’actif et 425 000 $ de dépôts. Par contre, le montant des crédits est de 2 millions, preuve que les prêts étaient essentiellement à très court terme.

Après presque une vingtaine d’années de fonctionnement, à la mort de Desjardins, 187 caisses avaient été fondées, dont 136 par lui-même. On ne peut qu’admirer le dévouement héroïque de cet homme lorsqu’on sait que chaque fondation impliquait au moins deux voyages sur place, puis une correspondance abondante pour conseiller le gérant et surveiller le développement de la caisse.

Lorsqu’à partir de 1916, sa santé ne lui permit plus de faire ces voyages, ce furent des prêtres plus jeunes, mais tout de même expérimentés, qui le relayèrent dans leur diocèse avec les encouragements de leur évêque.

Ces prêtres assurèrent le maintien de l’esprit du fondateur qui, rappelons-le, prétendait aider au développement de la prospérité des Canadiens-français catholiques tout en les gardant dans leur cadre de vie traditionnel. En 1920, profitant d’une réimpression des statuts, le mouvement devint officiellement confessionnel.

LA CRISE DE 1921

Toutefois, Desjardins s’était rendu compte de la fragilité de son œuvre, trop tributaire de la prudence des administrateurs. Il aurait voulu fédérer les caisses afin de les doter d’un service de propagande, de formation et d’inspection, ainsi que d’une caisse centrale pour gérer le surplus des dépôts. Le clergé bloqua cette évolution pour lui préférer la constitution d’unions régionales, en fait diocésaines, pour surveiller les caisses sans porter atteinte à leur indépendance.

Mais le regroupement régional s’était à peine organisé quand arriva la crise agricole de 1921. La baisse des dépôts, l’augmentation des retraits et surtout des difficultés de remboursement des prêts fragilisèrent le système conçu surtout pour des paroisses rurales. Certaines caisses firent faillite, d’autres suspendirent une partie de leur activité le temps de se refaire un fonds de réserve. Celle de Lévis elle-même ne dut son salut qu’à l’intervention du cardinal Bégin.

Heureusement, les sommes concernées n’étaient pas encore très importantes. Leur actif ne représentait même pas 1 % de celui des banques. La Caisse d’épargne de Québec, fondée par la Saint-Vincent-de-Paul, avait un actif supérieur à celui de toutes les caisses populaires de l’époque.

Il n’empêche qu’en 1925, une fois la crise passée, le mouvement avait perdu son dynamisme et, surtout, les évêques échaudés par les faillites s’en désintéressaient.

CYRILLE VAILLANCOURT

C’est alors qu’intervint celui qu’on considère comme le second fondateur des caisses Desjardins, Cyrille Vaillancourt, celui qui allait les sauver et leur donner l’impulsion qui les conduirait à la réussite prodigieuse évoquée en introduction. Tout un personnage ! Bon chrétien, il a été président actif et dévoué de la Saint-Vincent-de-Paul à Lévis pendant 50 ans.

C’était un entrepreneur dans l’âme. Né le 17 janvier 1892 à Saint-Anselme de Dorchester, il était le quatorzième d’une famille de quinze enfants. Son père, médecin, fut aussi député libéral, jusqu’à ce que l’affaire des écoles du Manitoba lui ouvre les yeux sur l’hypocrisie de son chef, Wilfrid Laurier. Il eut une enfance heureuse. Dans sa famille, on avait le sens de la discipline, de l’organisation. Il suivit le cours commercial au collège de Lévis, il pensa faire carrière dans une banque ; cela ne dura pas car il s’ennuyait. Alors il reprit les études classiques et se lança dans le journalisme, mais sans succès.

En 1915, on le mit en contact avec le frère Liguori, de la Trappe d’Oka, qui était chargé d’organiser les services d’aviculture au ministère de l’Agriculture et qui cherchait un collaborateur, c’est ainsi qu’il devint fonctionnaire. Mais toujours curieux, il en vint à s’enthousiasmer pour l’apiculture, très peu répandue à l’époque. Il décida d’en faire la promotion et y réussit si bien que le ministère de l’Agriculture créa un service de l’apiculture dont il reçut la charge, en 1917. Il fonda une coopérative dotée d’une revue pour encourager ceux qui voulaient se lancer dans cette nouvelle production.

En 1918, le ministre lui confia le domaine du sirop d’érable. Si pratiquement tous les agriculteurs avaient leur érablière et faisaient leur sirop pour leur consommation personnelle, un richissime américain, M. Cary, achetait tous les surplus sous forme de pain de sucre, à prix unique. Par wagons entiers, cette richesse nationale partait aux États-Unis enrichir ce milliardaire. Pour Vaillancourt, c’était une honte pour le Canada français. En 1923, après avoir établi scientifiquement la méthode pour produire le meilleur sirop, il fonda la coopérative des Producteurs de sucre d’érable du Québec, pour briser le monopole de Cary, créant du même coup l’industrie du sirop d’érable que nous connaissons aujourd’hui.

S’intéressant à la coopération, il n’était pas étonnant qu’il se retrouvât au conseil d’administration de la caisse de Lévis, puis qu’il soit élu, en 1924, administrateur de l’Union régionale de Québec. Il en devint le président en 1926, au moment où ces instances tiraient les leçons de la crise qui venait de les secouer.

LA FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES

L’idée d’une fédération, comme celle conçue jadis par Alphonse Desjardins, s’imposa d’elle-même, cependant la plupart des caisses n’avaient pas les moyens de supporter le coût de son fonctionnement. Comme le ministre de l’Agriculture avait promis d’améliorer la situation des agriculteurs, on lui demanda pour les dix ans à venir une subvention importante. Le ministre accepta, mais à condition de contrôler l’utilisation des fonds. Beaucoup de caisses, en particulier celles où le clergé tenait encore une place importante, refusèrent la condition.

Eugène Poirier et Wilfrid Guérin

D’autres, au contraire, considéraient que l’exigence du gouvernement était normale ; parmi eux, les plus ardents étaient les notaires Wilfrid Guérin et Eugène Poirier, administrateurs à Montréal, et Cyrille Vaillancourt. À leurs yeux, l’offre du ministre Godbout était incontournable à moins de renoncer à la fédération, qui seule pouvait garantir le bon fonctionnement des caisses et assurer leur développement.

Or, ces discussions se déroulèrent en pleine crise économique, celle de 1929, qui mit à mal le système bancaire. Du coup, l’épargne qui permettait le crédit s’imposa comme une aide bienvenue pour les particuliers et les petites entreprises.

Moins de dix ans après l’ébranlement causé par la crise agricole de 1921, les caisses avaient de nouveau le vent en poupe avec l’appui du clergé. La nécessité d’une fédération devint alors une évidence. Le 22 décembre 1931, le notaire Guérin rédigea un projet de statuts, adopté le 22 février 1932. Le 16 mars, Vaillancourt fut élu président de la Fédération des caisses populaires.

Il la mena de main de maître, assurant son bon fonctionnement tout en sachant maintenir l’unité entre les caisses qui gardaient une certaine indépendance.

Mais il était inévitable que Vaillancourt, fondateur de coopératives pour l’apiculture et l’acériculture, maintenant à la tête d’un mouvement financier coopératif, s’intéressât aux activités du Père Georges-Henri Lévesque. Ce dernier venait de créer le conseil supérieur de la coopération afin d’encourager ce type d’institutions – qu’il voyait, à juste titre, comme un moyen bien adapté au Canada-français pour développer son économie –, et de permettre à leurs dirigeants d’échanger leurs expériences.

Il ne fallut pas longtemps pour que Vaillancourt caressât l’idée de faire du mouvement Desjardins le « banquier », le fournisseur de services financiers des autres coopératives.

Cependant, ses amis Poirier et Guérin et d’autres lui firent remarquer que Desjardins voulait soutenir le Canada français catholique, or le Père Lévesque avait déconfessionnalisé son mouvement. Collaborer avec lui était donc inconciliable avec le principe même des caisses, reposant sur une collecte paroissiale de l’épargne et sur une proposition de crédits fondée sur la connaissance des emprunteurs par le gérant. Pour Guérin, Poirier et les autres, il n’était pas question que l’épargne des catholiques fournisse de l’aide à des entreprises protestantes ou athées dont on ne pouvait contrôler la moralité.

Vaillancourt fut obligé de renoncer à ses projets, mais plus par peur d’une scission qui nuirait à la confiance des déposants, que par adhésion au raisonnement de ses amis. Il était déjà séduit par l’argument captieux du Dominicain : la confessionnalisation n’a rien à voir avec l’économie puisque les patates cultivées par un catholique sont semblables aux patates cultivées par un protestant.

En 1936, Vaillancourt ne s’opposa pas à la création d’un Office du crédit agricole par Duplessis. Le notaire Poirier, un ami du chef de l’Union nationale, en fut nommé le président. Vaillancourt avait compris que son mouvement pouvait compléter l’arsenal mis en place par le gouvernement provincial au service du monde rural : le crédit agricole finançant les grands investissements, les caisses assurant les prêts à moyen et court terme.

Après la crise de 1929, les banques convoitèrent à leur tour l’épargne populaire ; malgré cela, la Fédération négocia avec elles un accord pour avoir accès au système de compensation des chèques, moyennant une baisse des intérêts versés à ses déposants. Toutes les caisses acceptèrent l’entente.

L’HEURE DES CHOIX

La crise éclata quelque temps plus tard lorsque Vaillancourt voulut que la Fédération participât à une union des coopératives de tout le Canada et même des États-Unis, donc majoritairement anglo-protestantes.

Nous étions en 1942, tandis que l’Amérique du Nord profitait de la guerre pour renouer avec une économie florissante. Vaillancourt voyait l’opportunité de bénéficier de l’expérience des autres coopératives et, pourquoi pas, de s’allier à elles pour élargir le bassin de collecte de l’épargne, mais aussi d’offres de crédit. Autre avantage : la caisse centrale, qui gérait le surplus des dépôts, pourrait utiliser l’ensemble du réseau continental pour améliorer la rentabilité de ses placements en s’ouvrant sur l’étranger.

Évidemment, Poirier et Guérin s’y opposèrent comme beaucoup d’autres dirigeants des caisses rurales, naturellement plus méfiants.

Leurs arguments étaient simples : Alphonse Desjardins ne nous a pas fondés pour rechercher le maximum de profit, mais pour aider nos compatriotes les plus pauvres ou les plus méritants afin qu’ils puissent rester dans leur cadre paroissial traditionnel, et surtout qu’ils n’émigrent pas aux États-Unis. ; l’alliance avec une organisation économique dominée par les Américains serait donc le comble de l’infidélité au fondateur.

Le débat fut très vif et dura plusieurs mois, se doublant d’un enjeu politique. Guérin et Poirier étaient ouvertement des partisans de l’Union nationale, tandis que Vaillancourt était libéral. Le premier ministre Godbout en fit un sénateur au parlement de Québec en 1943 ; en 1944, il fut nommé au sénat fédéral où il participa à la commission internationale qui posa les bases de l’Onu. Vaillancourt n’avait donc aucune sympathie pour la politique d’autonomie provinciale de Duplessis. L’amitié entre Guérin, Poirier et Vaillancourt ne résista pas à cette dissension majeure.

Devant l’obstination de Vaillancourt, Guérin et Poirier demandèrent un vote de l’Assemblée générale en annonçant que l’Union régionale de Montréal se retirerait de la Fédération en cas de vote positif.

Tous les anti-Duplessis se coalisèrent alors contre les délégués de Montréal. Gérard Filion, le futur directeur du Devoir, à l’époque secrétaire général de l’Union catholique des agriculteurs, noyauta l’assemblée avec des sympathisants pour faire passer la proposition de Vaillancourt. Écœurées du procédé, neuf caisses montréalaises, les plus importantes de la ville, quittèrent la Fédération. Elles ne la réintégreront qu’en 1982.

VERS LA QUÊTE DU PROFIT MAXIMUM

Vaillancourt et surtout ses successeurs avaient désormais les mains libres. Sans doute, les caisses étaient encore des coopératives, mais la plupart de leurs membres se désintéressèrent de leur gestion puisqu’elles étaient de moins en moins indépendantes, obligées de se plier aux ordres de la Fédération.

Avec l’aval d’une assemblée générale habituellement acquise d’avance, la direction de la Fédération et de la Caisse centrale a imposé les critères de rentabilité du système bancaire, la fameuse ‟ ristourne ” accordée chaque année aux sociétaires tenant lieu de dividende. Faute de pouvoirs réels concédés aux membres, le mouvement Desjardins a beau se dire encore un mouvement coopératif, il ne l’est donc plus que de façade.

Alphonse Desjardins,

quelques semaines avant sa mort

L’idéal du fondateur est, quant à lui, purement et simplement oublié. Le rapport de l’Institut de recherche en économie contemporaine de septembre dernier le reconnaît en donnant « aux membres – soit à la majorité de la population québécoise – les outils nécessaires à une réflexion renouvelée sur les orientations prises par le Mouvement ainsi que sur l’étiolement de sa culture démocratique et coopérative. Au moins quatre grandes transformations devraient faire l’objet de débats lors du prochain Congrès et au-delà.

« D’abord, la disparition des fédérations régionales a mené à une uniformisation et à une centralisation des décisions. Elle a dilué l’originalité du Mouvement, jusqu’alors en phase avec les pratiques les plus courantes chez les coopératives financières, pour l’aligner plutôt sur l’organisation type à deux paliers des banques ou des credit unions (siège social et succursales locales). La création subséquente des “ Tables de concertation ” régionales n’a pas compensé ce glissement, puisqu’elles demeurent des instruments consultatifs, sans lien formel avec les instances décisionnelles et sans prise réelle ou systématique sur les choix de la Fédération.

« Deuxièmement, le cumul des fonctions de président et de chef de la direction a ajouté au sentiment d’éloignement et imposé la perception d’un conseil d’administration déconnecté des processus délibératifs qui doivent exister entre les administrateurs de caisses et la Fédération. Desjardins est l’une des seules coopératives financières au monde à fusionner ces deux fonctions.

Guy Cormier, l’actuel président des Caisses Desjardins

« Par ailleurs, l’ajout de membres externes “ cooptés ” pour former le tiers du conseil d’administration a confirmé ce virage vers les pratiques de gouvernance propres à l’univers corporatif, d’autant que peu d’entre eux sont recrutés dans le secteur coopératif. Ici encore, Desjardins se distingue de la majorité des grandes coopératives financières ; n’intègre pas d’administrateurs externes non élus.

« Troisièmement, alors que l’Autorité des marchés financiers n’impose au Mouvement qu’un ratio de fonds propres minimal de 11,5 %, ce ratio est depuis longtemps surpassé largement. Desjardins devance, à ce titre, non seulement la plupart des grandes coopératives financières européennes, mais aussi les grandes banques nord-américaines. »

Desjardins se targue ainsi d’être l’une des institutions financières les mieux gérées du monde, mais l’envers de la médaille est qu’elle est également l’une des coopératives dont le ratio des prêts sur l’actif a décru le plus depuis vingt ans. Ce déclin relatif des prêts non hypothécaires aux personnes et aux entreprises a d’ailleurs entraîné un recul de ses parts de marché au profit des banques, et donc une perte d’influence sur le développement économique du Québec.

Enfin, « Comment passer sous silence l’étiolement de ce soutien aux communautés et aux plus démunis dans un contexte de dévitalisation des territoires et d’explosion du prêt usuraire (notamment en ligne) à l’échelle du Québec ? Certes, Le Fonds du Grand Mouvement a été créé pour réduire l’impact de la déterritorialisation des services, mais il demeure essentiellement inscrit dans le registre du mécénat. Oui, les Fonds d’entraide Desjardins soutiennent les Québécois les plus précaires, mais ils ne leur prêtent en moyenne qu’un peu plus de 300 000 dollars annuellement sur un actif de 400 milliards, soit plus de dix fois moins que le salaire du président et chef de la direction du Mouvement. »

À PAYS CATHOLIQUE... FINANCES CATHOLIQUES

En conclusion, constatons que le glissement d’une organisation profondément catholique à une institution financière très rentable s’est fait tout naturellement du jour où l’aspect ouvertement catholique a été mis de côté sans que le clergé réagisse.

Pourtant, sans ce dernier, le mouvement Desjardins n’aurait pu naître. Sans lui, il n’aurait pu passer à travers la crise de 1921, et pas davantage tirer parti de la crise de 1929. Mais après-guerre, pris par l’Action catholique spécialisée, le clergé s’est désintéressé des caisses populaires qui étaient un des plus beaux fruits de l’Action catholique selon saint Pie X.

Pourtant, n’en déplaise au Père Lévesque, en perdant son caractère confessionnel, le mouvement Desjardins a perdu son véritable but : aider les plus pauvres, les plus courageux, les plus entreprenants, pour devenir une banque sans âme, dont l’activité se modèle sur le cours des affaires, selon les lois économiques et sociales d’un monde sans Bon Dieu, sans Jésus-Christ, sans Sainte Vierge.

Il aurait fallu retenir les lumineux avertissements de saint Pie X, à savoir qu’on ne peut s’accommoder d’un monde laïc sous prétexte qu’on lui donnera des valeurs chrétiennes. C’est oublier qu’il lui faut la grâce pour les acquérir, donc l’action de l’Église sous la gouverne de sa hiérarchie. Sans qu’il soit nécessaire que le clergé se fasse gérant de caisses, le mouvement aurait gagné à rester sous la vigilance des évêques pour le bien des plus pauvres de nos compatriotes.

Cela pourra se faire demain, si les caisses veulent participer à la renaissance de la chrétienté canadienne-française, dont elles pourront être l’instrument financier providentiel.

Renaissance catholique n° 265, avril 2023