Le syndicalisme agricole au Québec

DANS Il est ressuscité de février 2004, frère Thomas de Notre-Dame du Perpétuel Secours nous a présenté une remarquable histoire du syndicalisme agricole français ; sous le titre « La France, terre de résurrection », il y retrace le combat de l’élite paysanne catholique française pour que la terre de France ne meure pas, victime des intérêts industriels, technocratiques et mondialistes. Or, notre Canada français connut un combat semblable, quoique dans un contexte différent.

La terre du Québec, en effet, n’a généralement pas la fertilité de la terre de France, si bien que l’agriculture, ici, resta longtemps pauvre. De la fondation de la Nouvelle-France jusqu’aux années 1870, elle n’avait pour seul objectif que la subsistance de la famille paysanne et l’établissement de ses fils sur de nouvelles terres. Chaque ferme avait donc une production diversifiée, répondant aux nécessités de la consommation familiale ; dans les régions proches de Québec ou de Montréal, une partie de la production était tout de même destinée à la vente. Ce type d’agriculture eut le mérite pendant deux siècles et demi, de nourrir la population et de financer la colonisation de la province, autrement dit son développement, sans aides de l’État. En 1852, la Province de Québec comptait 61 000 fermes autosuffisantes ; en 1921, il y en avait 114 000.

NATIONALISME ET AGRICULTURISME

Au milieu du 19e siècle, l’ouverture du marché américain introduit progressivement une spécialisation de certaines exploitations dans l’élevage laitier. Dans la première décennie du 20e siècle, 80 000 producteurs laitiers, soit un agriculteur sur deux, alimentent 2 000 fabriques de beurre. Cependant, cette production de qualité médiocre ne se vend qu’à bas prix. Comme en outre les nouvelles terres de colonisation sont peu fertiles, l’agriculture québécoise connaît une stagnation. Il en résulte un important mouvement d’exode rural compromettant la prospérité des paroisses traditionnelles, ce qui provoque la réaction des nationalistes canadiens-français. Nos historiens modernes la broccardent à plaisir : à les entendre, l’agriculturisme ne serait que la défense arriérée d’une société catholique qui refuse le progrès. Rien de plus faux, puisque c’est alors que se fondent les écoles d’agriculture, les journaux agricoles et les premières associations et coopératives agricoles. Les nationalistes canadiens-français ne refusent pas le progrès, mais l’abandon de la nation, livrée à la fortune anonyme et étrangère. Ils n’acceptent pas que les fils de paysans deviennent des ouvriers esclaves dans les shops, aux États-Unis. C’est pourquoi, au Québec, le syndicalisme agricole n’est pas né de l’initiative des exploitants agricoles, mais du clergé et de la petite bourgeoisie rurale, ce qui peut paraître paradoxal. En tous cas, cela donne au syndicalisme agricole québécois un caractère différent du syndicalisme agricole français, fruit de l’action d’une élite agricole formée par les propriétaires de domaines ancestraux.

Dès 1860, des cercles agricoles sont fondés dans le cadre paroissial. Chapeautés par les curés, ils prennent le nom de “ cercles Saint-Isidore ” et se regroupent en une union agricole nationale, forte de 75 000 membres à son apogée, en 1917. Malheureusement, la pauvreté de leurs moyens les oblige, dès 1893, à demander des subventions gouvernementales qu’ils n’obtiennent qu’au prix de leur indépendance.

En 1883, les premières organisations coopératives avaient vu le jour à l’initiative du clergé, mais elles ne se répandent qu’à partir de 1908, après la loi sur les sociétés coopératives agricoles. Très influencé par La Ligue des paysans de Belgique, l’abbé Allaire fonde en 1912, le collège Saint-Thomas-d’Aquin, premier centre éducatif de coopération rurale. Nommé organisateur des coopératives agricoles par le ministre de l’agriculture Caron, il met en place une Confédération des coopératives agricoles qui offre des services d’approvisionnement en fournitures diverses et qui, surtout, assume l’éducation coopérative et morale des membres. De son côté, en 1913, le père Bellemare, s. j., et ses militants de l’Association catholique de la Jeunesse canadienne-française, fondent avec l’Institut agricole de la Trappe d’Oka, le Comptoir coopératif de Montréal qui regroupe les cercles agricoles et les coopératives de la région. Ils mettent en place un remarquable service de fournitures d’équipements agricoles. D’autres sociétés locales ou sectorielles voient le jour ; la plus importante, la Coopérative des fromagers, redonne une qualité aux produits québécois et organise leur exportation vers l’Angleterre.

Le résultat de ces actions est notable : lorsque la première guerre mondiale éclate, l’agriculture québécoise est en plein développement grâce à l’aide financière du gouvernement provincial, et sous le contrôle de l’Église qui veille à l’éducation et au bon fonctionnement des associations. Durant la guerre, les prix des denrées agricoles doublent tandis que le gouvernement fédéral encourage un effort de production. La valeur de la récolte est de l’ordre de 89 millions de dollars en 1913, 153 millions en 1917, 277 millions en 1918, 330 millions en 1920.

La coopérative agricole à St-Pierre, sur l’Île d’Orléans.

LA CRISE DE 1921

Mais en 1921, la reprise de la production européenne provoque un effondrement soudain des prix. Le montant brut de la récolte de 1922 n’est plus que de 165 millions de dollars. C’est la crise, d’autant plus rude pour les agriculteurs québécois qu’ils subissent la concurrence de l’agriculture de l’Ouest canadien plus rentable, et que les Etats-Unis ferment leurs frontières. Il faudrait un rapide effort de rationalisation et de modernisation, donc une aide financière substantielle du gouvernement libéral de Taschereau. Mais celui-ci, qui n’a d’intérêt que pour l’industrialisation de la province, reste sourd à toutes les sollicitations.

En quelques mois, les institutions mises en place avant la guerre s’effondrent, à commencer par les coopératives de l’abbé Allaire, qui passent sous le contrôle du gouvernement et perdent leur idéal coopératif. Tout est à recommencer.

LA TENTATION POLITIQUE

L’opposition du gouvernement libéral aux intérêts des paysans est si forte que beaucoup veulent fonder un nouveau parti politique pour le renverser et faire adopter une véritable politique agricole. En cela, nos paysans québécois sont influencés par les syndicats agricoles de l’Ouest canadien qui ont adopté la voie politique avec succès : en Saskatchewan et en Ontario, ils ont réussi à prendre le pouvoir. Au Québec, une Union des agriculteurs est fondée dans le même but, mais elle est vite noyautée par les Libéraux. Le clergé, quant à lui, inquiet de cette évolution de la mentalité paysanne influencée par les associations protestantes, fonde une Union des cultivateurs du Québec, mais peu y adhèrent.

Par contre, une organisation née dans l’Outaouais et uniquement dirigée par des paysans, sans intervention du clergé ou de la bourgeoisie rurale, va connaître un succès fulgurant : Les Fermiers unis du Québec. D’ardents propagandistes répandent rapidement le mouvement dans la province et, durant l’été 1921, ils lancent l’idée d’un parti fermier-progressiste. Les partisans des coopératives, évincés par le gouvernement, et Noé Ponton, un agronome très populaire, appuient l’initiative.

Toutefois, aux élections provinciales de 1921 et de 1923, ils n’arrivent pas à ébranler l’hégémonie libérale dans un Québec devenu déjà majoritairement urbain.

VERS UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Noé Ponton et de nombreux militants referment alors la parenthèse de l’action politique, et comprennent qu’il faut en revenir à une organisation strictement professionnelle.

L’agronome en expose le principe dans son journal dont le tirage passe de 5 000 à 12 000 exemplaires. Il s’agit d’organiser la profession, d’éduquer ses membres et de défendre ses intérêts. En mai 1924, il lance l’idée d’un grand congrès des agriculteurs de la province et ouvre les colonnes de son journal à une tribune libre pour en préparer les délibérations.

Toutefois, Ponton n’a pas comme objectif immédiat le lancement d’une nouvelle association professionnelle, il entend plutôt faire endosser par les congressistes un programme d’urgence destiné à améliorer l’agriculture québécoise, afin de donner aux Fermiers unis du Québec un poids politique plus efficace que les joutes électorales.

Cependant il est loin de rallier l’assentiment de l’ensemble des Fermiers unis, et une forte minorité en tient toujours pour l’action politique. Sans attendre les résultats du congrès, les politiques décident la fondation d’un nouveau parti, le Parti progressiste, qui se pose en adversaire déclaré du Parti libéral. Providentielle impatience, puisqu’elle provoque la colère des Libéraux qui, ne distinguant pas le Parti progressiste du mouvement des Fermiers unis du Québec et de Noé Ponton, décident de faire échouer le congrès des agriculteurs.

Dans chaque paroisse, la machine libérale ne tarde pas à faire sentir sa puissance, et les agriculteurs les plus enthousiastes de l’initiative de Ponton se demandent : comment sauver le congrès ? C’est alors qu’intervient Mgr Roy, archevêque-auxiliaire de Québec et directeur de l’Action sociale catholique, qui s’inquiétait de voir la paysannerie canadienne-française se faire encadrer par un mouvement professionnel neutre. Il saisit l’occasion et fait valoir auprès de quelques dirigeants agricoles que l’Église seule peut faire obstacle aux menées libérales. C’est ainsi qu’en grand secret, l’initiative de Ponton en faveur des Fermiers unis, se transforme en projet d’un congrès fondateur d’une Union catholique des cultivateurs.

LE CONGRÈS DE 1924 ET LA FONDATION DE L’UCC

En octobre 1924, le Congrès réunit 2 400 agriculteurs à Québec. C’est déjà un succès inattendu. Le sérieux des travaux qui se déroulent sur deux jours le transforme en événement historique pour l’agriculture québécoise. Le Premier ministre libéral Taschereau brille par son absence ; en réalité, il est furieux de n’avoir été invité que pour la séance d’ouverture, et il a interdit toute participation aux fonctionnaires et aux agronomes provinciaux.

La présidence des débats a été confiée au président de l’association des Missionnaires colonisateurs, le chanoine Élzéar Roy. Sous sa sage et ferme conduite, des débats intéressants se succèdent et témoignent de l’émergence d’une élite paysanne. Lorsqu’à la dernière séance le chanoine propose les statuts, préparés en coulisse, d’une Union catholique des cultivateurs de la Province de Québec (UCC), ils sont adoptés à l’unanimité dans le plus grand enthousiasme.

Quoique ouvertement confessionnelle, l’UCC admet parmi ses membres des anglo-protestants. Mgr Roy a eu la sagesse d’accepter cette exception afin d’affaiblir les Fermiers unis du Québec, et d’assurer le rassemblement de toute la profession dans une même association de toute manière majoritairement catholique. Ses statuts lui interdisent aussi d’intervenir dans la politique fédérale, provinciale et municipale ; ainsi, indépendante des luttes partisanes, l’UCC travaillera au règlement des problèmes urgents conformément aux orientations adoptées par le congrès annuel. Selon ses statuts, elle doit « travailler à maintenir vivantes au sein de la population rurale les traditions canadiennes-françaises catholiques qui sont le fondement de notre existence économique et religieuse comme race, en adhérant toujours à toutes les directions et à tous les enseignements de l’Église catholique qui ont trait aux matières qui font l’objet des activités de l’Union. »

La protection de l’Église sur l’organisation naissante se révèle vite la condition de sa survie. En effet, si dans l’enthousiasme du congrès, de nombreux cercles locaux se fondent dans toute la province, à l’exception de la Gaspésie et de l’Outaouais, l’UCC est dépourvue de moyens pour en assurer ensuite le bon fonctionnement. Elle ne peut compter sur l’aide financière du gouvernement libéral, et la défection de Noé Ponton la prive d’un journal pour proposer des thèmes communs de discussion et rendre compte de l’activité des cercles.

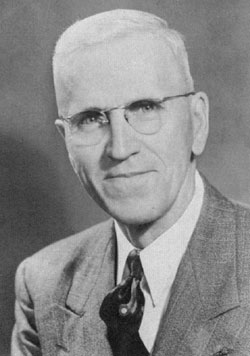

Laurent Barré, fondateur de l’UCC

et ministre de l’agriculture de 1944 à 1960.

Malgré tout, le premier président, Laurent Barré, et son secrétaire général, Firmin Létourneau, se dévouent corps et âme pour développer l’association. Ils entreprennent une vaste enquête sur la situation de l’agriculture et de la société rurale, qui recueille dix mille réponses. Sur cette base, ils établirent « Le programme de 1925 », qui fixe les mesures à prendre pour moderniser l’agriculture québécoise, augmenter ses rendements et sa qualité, améliorer les conditions de la vie paysanne, et protéger les cultivateurs des spéculateurs. Mais l’UCC se heurte au mauvais vouloir du gouvernement libéral.

Aussi, en 1928, comprenant que le mouvement est dans une impasse, l’épiscopat décide d’engager encore davantage le clergé dans le syndicalisme agricole. En reconnaissant officiellement le mouvement, il le met à l’abri des attaques du gouvernement. Mais, pour assainir le climat, les évêques demandent en secret aux fondateurs leur démission. Ils se sont soumis dans la plus grande discrétion, au point qu’il a fallu attendre plus de quarante ans pour que Jean-Pierre Kesterman, l’historien du syndicalisme agricole au Québec, découvre les circonstances exactes du retrait de l’équipe fondatrice... Cette obéissance quasi religieuse ne resta pas sans fruits, comme nous allons le constater.

Certes, dans un premier temps, le souci de la modernisation des exploitations qui animait les fondateurs, passe au second plan. La nouvelle équipe où l’abbé Allaire joue un rôle important, s’intéresse surtout à l’éducation, à la colonisation, aux assurances et aux syndicats coopératifs. Pour la première fois, il semble que les paysans québécois ont un instrument bien adapté pour « consolider l’armature sociale de notre race et s’opposer au travail de désagrégation dont elle est menacée. » À la veille de la crise de 1929, c’est providentiel.

LA CRISE DE 1929

Trois chiffres suffisent à faire comprendre le drame de bien des familles paysannes, au moment de la crise économique qui secoue le monde occidental. Le revenu net passe d’un indice 100 en 1929 à l’indice 36 en 1935, pour remonter à 91 en 1939. On a même calculé que la part de revenu en argent qui n’était déjà que de 35 % en 1929, s’effondre à 2 % en 1933. Autrement dit, les paysans n’ont quasiment plus de revenus monétaires ! Beaucoup de fermes déjà spécialisées sont acculées à la faillite, les autres sont condamnées à la survie autarcique. Il faut attendre le second conflit mondial pour que la prospérité revienne. Les prix triplent alors en l’espace de douze ans, ce qui donne enfin aux cultivateurs les moyens financiers de moderniser leurs exploitations.

Pendant toute cette période, c’est l’UCC animée par le clergé, qui a sauvé l’agriculture, luttant d’abord contre l’inertie du gouvernement libéral, puis travaillant main dans la main avec le gouvernement de Maurice Duplessis, dont Laurent Barré, le fondateur de l’UCC, est ministre de l’agriculture de 1944 à 1960.

LE SYSTÈME COOPÉRATIF

C’est en encourageant l’organisation coopérative que l’UCC donne aux cultivateurs le moyen d’éviter la faillite générale. En dépit de la crise, de 1930 à 1932, 20 % des membres de l’UCC prennent une participation dans une entreprise coopérative, malgré l’engagement financier que cela représente. L’UCC travaille ensuite à rassembler les coopératives en comptoirs coopératifs qui groupent les achats et les ventes ; la vente, sous cette forme, du bétail, du beurre et du fromage a été immédiatement une réussite remarquable.

Le soutien du gouvernement Duplessis permettra de tripler le nombre de coopératives à la fin de la guerre. Leur chiffre d’affaires qui était de 7,5 millions en 1938, atteint, dix ans après, 103 millions. En 1949, la moitié des cultivateurs québécois appartiennent à une coopérative.

L’UCC encourage aussi le système coopératif pour financer l’électrification des campagnes, le cadet des soucis des Libéraux. En 1934, moins de 10 % des fermes avaient l’électricité. De 1945 à 1952, 43 coopératives assument le raccordement au réseau de 35 000 foyers ruraux.

On ne s’étonne pas non plus d’apprendre que l’UCC a été, avec l’Église, la plus active propagandiste du mouvement coopératif des caisses Desjardins. Entre 1930 et 1940, quatre cents caisses populaires ont été créées par les cercles de l’UCC. Mais c’est surtout dans le domaine de l’assurance que l’UCC améliore la situation des paysans, en créant un réseau d’assurances mutuelles.

En même temps, elle s’emploie à former une élite de cultivateurs qui manquait cruellement à la Province. « Notre rénovation sociale ne pourra s’accomplir que par une élite soucieuse de servir la classe agricole », écrit le Père Lebel, aumonier général de l’UCC en 1940. Il préconise la formation de chefs issus du monde rural ou, à tout le moins, ayant de fortes racines rurales : « Il est plus important de bien connaître le milieu et les problèmes agricoles que d’avoir beaucoup de science et d’ignorer le milieu. » Ces chefs, évidemment sélectionnés par les curés de paroisse, sont des hommes mûrs de 35 à 50 ans. À partir de 1940, l’UCC organise des sessions de formation de cinq jours : deux jours de retraite fermée suivis de trois jours d’étude des problèmes agricoles. Plusieurs cours sont donnés dans les écoles d’agriculture pour les chefs de cercle de l’UCC. L’école agricole de Sherbrooke forme des gérants de coopératives agricoles, de coopératives d’électricité, ainsi que les propagandistes de la colonisation. On crée, en 1951, un centre de formation rurale, qui fonctionne comme un organisme permanent jusqu’en 1957.

Durant les années 40 et 50, la vitalité du mouvement est remarquable, comme en témoigne son populaire journal La Terre de chez nous. Le diocèse de Rimouski, mené de main de maître par Mgr Georges Courchesne, est à la pointe du développement rural. Plusieurs de ses initiatives sont imitées ailleurs, comme son système d’éducation pour adultes répondant aux besoins des cultivateurs. L’Institut agricole de la Trappe d’Oka, relayé ensuite par l’école d’agriculture de Sainte-Anne-de-la- Pocatière, assure de 1929 à 1968 un cours d’agriculture par correspondance, suivi chaque année par plus de deux mille agriculteurs.

Un seul point noir : l’UCC abandonne la jeunesse agricole aux soins de la JAC, mouvement d’action catholique spécialisée, dont l’influence néfaste va se révéler en 1952, trop tard pour y remédier.

VERS LA CORPORATION PAYSANNE

Cette vitalité du mouvement explique l’évolution vers l’organisation d’une corporation de l’agriculture qui réglementerait l’ensemble de la profession. Les jésuites en avaient lancé l’idée en 1936. Elle fit tranquillement son chemin tout en évitant deux périls : l’intervention de l’État et l’économie de marché. Nos cultivateurs veulent garder l’agriculture familiale. « La ferme n’est pas une usine ordinaire qu’on exploite pour s’enrichir. Elle est en même temps un foyer familial, un mode de vie, une occupation qui répond à tous les besoins de l’existence. La famille constitue le premier marché de l’exploitation agricole. Seul le surplus est vendu sur les marchés domestiques et étrangers. »

En 1950, le gouvernement Duplessis est très ouvert à ces perspectives. D’une manière générale, l’Union nationale adopte la politique agricole de l’UCC, et celle-ci, quoique fidèle à ses statuts qui lui interdisent la politique, est redevable à Maurice Duplessis de la défense des intérêts des agriculteurs québécois au fédéral contre les puissants syndicats des fermiers de l’Ouest, ainsi que de grandes réformes salutaires : un crédit agricole très avantageux, l’exemption d’impôts pour les familles nombreuses, les déductions fiscales pour les enfants travaillant sur la terre, et la valorisation des emplois ruraux.

Toutefois, au sein de l’UCC, ce n’est pas l’unanimité en faveur de la corporation paysanne. En effet, les gérants des coopératives les plus prospères qui bénéficient d’accords avantageux avec les distributeurs, voient d’un mauvais œil une telle organisation qui aurait le pouvoir de réglementer le marché agricole. En fin politique, Duplessis instaure, pour contourner leur opposition, la commission Héon afin d’enquêter en 1951 sur les problèmes agricoles. On ne doute pas que ses conclusions indépendantes seront en faveur de la formation d’une corporation paysanne ; Duplessis n’aura plus qu’à les entériner.

LA CRISE DE 1952

Malheureusement en 1952, survient une crise de surproduction causée par l’anarchie de la profession. Entre 1952 et 1964, les revenus s’effondrent de nouveau, de moitié cette fois, pour remonter ensuite lentement jusqu’en 1971. Or, cette crise agricole n’a pas son pendant dans les autres secteurs économiques du pays. Les prix des produits manufacturés continuent à monter, de même que les salaires et le coût de la vie en ville. La situation pour les paysans devient rapidement intenable ou décourageante.

Comme en 1932, on aurait pu revenir à une production domestique de survie en attendant l’effet des mesures que la corporation paysanne aurait mises sur pied. Mais la jeunesse rurale formée, ou plutôt déformée, par la JAC, déserta alors en masse les campagnes, subissant l’attraction de la ville et de l’industrie. En l’espace de vingt ans, les trois quarts des petites exploitations et la moitié des exploitations moyennes disparaissent, ce qui représente 54 % des fermes.

Sous le coup, la profession se divise, rendant impossible la création d’une corporation paysanne.

Seul augmente le nombre des grandes exploitations dites commerciales, mais à quel prix ! Les agriculteurs doivent s’endetter pour répondre aux exigences de l’industrie agro-alimentaire qui, avec le retour des Libéraux au pouvoir en 1960, peut leur imposer ses diktats. En 1973, 53 % des fermes sont hypothéquées ; le montant des intérêts coûte à la même époque près de 50 millions de dollars. Pour éviter la faillite, bien des paysans n’ont pas eu le choix et ont dû accepter des contrats d’intégration avec les industriels : ceux-ci prennent à leur charge la modernisation de la ferme, les engrais, les aliments pour bétail etc... ; en retour, le paysan leur livre la totalité de sa production au prix fixé. À ce compte, le cultivateur a perdu son statut pour devenir un salarié quelconque ou un ouvrier à forfait.

« SOLVE ET COAGULA »

Alors que la corporation aurait été plus que jamais nécessaire pour protéger la profession, tout se ligue contre elle. D’abord le mouvement se divise : durant la crise, les coopératives les plus prospères sont encore plus acharnées à garder leurs privilèges avec les réseaux de distribution. Puis, après le retour au pouvoir du Parti libéral et la Révolution tranquille, le gouvernement se désintéresse complètement de l’agriculture au profit de l’industrie. L’UCC a recours pour la première fois aux manifestations publiques, notamment “ la marche sur Québec ”, en 1964, pour protester contre les conséquences de la fiscalité rurale. L’UCC obtient, de peine et de misère, des procédures pour redonner aux producteurs une partie du prix du marché, mais elles sont complexes. Comme le gouvernement ne veut pas d’un corporatisme agricole, il préfère la négociation de conventions collectives de vente, produit par produit. L’effet de cette politique est de briser l’unité de l’UCC, chaque secteur de production ne pensant plus qu’à ses intérêts. L’idéal de la défense de la profession et de la société rurale catholique est abandonné. L’UCC se mue en un syndicat pour la défense des intérêts économiques de la classe des travailleurs agricoles contre les intérêts de l’industrie agro-alimentaire ou de la grande distribution.

Le mouvement coopératif s’émancipe de l’UCC, comme aussi les caisses d’établissement rural, les assurances, les travailleurs forestiers. Et finalement, c’est l’Église qui renonce à ses fonctions au sein de l’association : le congrès de 1968 est le dernier où l’aumônier national adresse la parole aux congressistes. Mais dès 1963, l’idée d’une déconfessionnalisation avait été lancée sous prétexte d’accueillir des cultivateurs immigrants !

L’Église partie, c’est l’État qui s’installe. Après avoir cassé le mouvement corporatif, il le recrée mais dans un tout autre esprit. C’est bien une nouvelle application du mot d’ordre de la franc-maçonnerie : Solve et coagula.

En 1972, l’UCC devient l’Union des producteurs agricoles (UPA). Le gouvernement libéral fait alors adopter la loi des producteurs agricoles, qui lui permet d’accréditer l’UPA comme la seule organisation représentative du monde agricole. Ses cotisations sont obligatoires pour tous les travailleurs de la terre, même si l’adhésion comme membre reste volontaire. Aux ordres du gouvernement, l’UPA se transforme en un organisme pour permettre aux agriculteurs de mieux répondre aux demandes du marché agricole mondial. Par ses services et par son action auprès des pouvoirs publics, elle travaille au développement d’une agriculture québécoise rentable qui s’inscrit dans une perspective mondialiste.

Nous en sommes là actuellement. L’UPA, qui est en situation de monopole officiel, est tout de même contestée par beaucoup de petits paysans qui ont fondé un autre syndicat, l’Union paysanne, mais qui pèse peu : 6 500 membres contre 40 000. Ils reprochent à l’UPA sa bureaucratisation et, surtout, d’avoir lié la paysannerie québécoise à l’industrie alimentaire mondialiste, au lieu d’organiser une agriculture centrée d’abord sur les besoins alimentaires de la province. Il semble aussi que les thèses écologiques animent l’Union paysanne. Mais comment échapper à la logique mondialiste dans un monde démocratique sans Dieu ?

En ce domaine, comme en bien d’autres, il n’y a de solution que dans le recours à la doctrine catholique d’une écologie communautaire rurale, telle que récapitulée dans les 150 Points de notre Phalange.

Renaissance Catholique n° 118, mai 2004