LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

N° 238 – Février 2017

Rédaction : Maison Sainte-Thérèse

Duplessis : un règne sans lendemain

APRÈS son retour au pouvoir, aux élections de 1944, Duplessis va devoir affronter jusqu’à sa mort en 1959, une vive opposition qui déborde le cadre partisan, pour se faire plus idéologique. On lui reproche surtout de faire le jeu des capitalistes au mépris des intérêts québécois, de n’être pas un véritable démocrate et, pire que tout, de maintenir le Québec sous l’emprise d’une idéologie catholique rétrograde, empêchant son ouverture au monde.

Après avoir brossé un tableau de ses réalisations, qui font objectivement de lui un de nos grands hommes d’État, il convient d’examiner cette triple critique afin, éventuellement, de reconnaître tout aussi objectivement des aspects négatifs à l’action de celui que les Québécois ont élu cinq fois Premier ministre, un record.

LE LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE

Commençons par sa politique économique et sociale. S’il est exact que sa lutte anti-syndicale s’explique en grande partie par sa volonté d’instaurer un climat social favorable aux investissements, s’il est vrai aussi que le développement du Nord québécois s’est fait dans des conditions avantageuses pour les investisseurs, il est néanmoins faux de faire de Duplessis l’homme lige du capitalisme international. Nous avons vu en effet qu’il avait obligé les grandes entreprises à se placer sous la loi provinciale, à faire d’importantes dépenses d’infrastructures au bénéfice de toute la collectivité, et à reconnaître l’arbitrage du ministre du Travail dans les conflits sociaux, nettement en faveur des salariés dès que les revendications étaient fondées.

Commençons par sa politique économique et sociale. S’il est exact que sa lutte anti-syndicale s’explique en grande partie par sa volonté d’instaurer un climat social favorable aux investissements, s’il est vrai aussi que le développement du Nord québécois s’est fait dans des conditions avantageuses pour les investisseurs, il est néanmoins faux de faire de Duplessis l’homme lige du capitalisme international. Nous avons vu en effet qu’il avait obligé les grandes entreprises à se placer sous la loi provinciale, à faire d’importantes dépenses d’infrastructures au bénéfice de toute la collectivité, et à reconnaître l’arbitrage du ministre du Travail dans les conflits sociaux, nettement en faveur des salariés dès que les revendications étaient fondées.

Cependant, il faut regretter l’absence d’une politique de développement industriel et économique globale. Si on excepte la mise en valeur de l’Ungava, le libéralisme économique règne dans la Province, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’évolution sociale et sociologique de celle-ci. Nous sommes loin de ce que nous avons appelé « l’écologie catholique » qu’Esdras Minville prônait entre les deux guerres. Lors de son premier mandat, Duplessis s’y était intéressé : il avait mis en place l’inventaire des richesses naturelles de la Province et ordonné des expérimentations de valorisation du territoire forestier. Après son retour au pouvoir, Duplessis s’en désintéressa sans qu’on puisse en savoir avec exactitude les raisons.

Remarquons d’ailleurs qu’il est très difficile de connaître la véritable pensée du chef de l’Union nationale sur les questions de son temps. Certains en ont tiré argument pour le dépeindre en anti-intellectuel, alors qu’au contraire, dès son premier mandat, il nous est apparu comme un homme très informé des dossiers, très documenté.

En fait, le pragmatisme politique de Duplessis paraît être un ralliement au système capitaliste qui régnait en maître sur le continent. À ses yeux, ce n’était ni souhaitable ni possible que le Québec s’en émancipe, et il considérait certainement que l’âme de la Belle Province était suffisamment forte pour en limiter les inconvénients, ce en quoi il se trompait.

En ce domaine, il a donc été décevant, laissant se mettre en place un développement économique qui favoriserait la contestation sociale, donc la critique de la société canadienne-française de l’époque, qui était encore une chrétienté.

UN CHEF SANS HÉRITIER

Il est incontestable que Duplessis exerçait une autorité indiscutée sur son parti, l’Union nationale, comme sur le gouvernement et la fonction publique provinciale. Il est donc juste de lui attribuer le mérite du bilan positif de son administration, même s’il était entouré d’excellents collaborateurs qu’il a su distinguer, encourager, mais aussi surveiller. Le patronage et le contrôle des élections ne choquent que les démocrates aveuglés par leur utopie ; ils existaient avant Duplessis, ils existent toujours aujourd’hui. À l’époque, c’était chose admise et ses adversaires politiques ont été incapables d’établir, même après sa mort, le moindre détournement de fonds à des fins personnelles.

Cependant, on s’étonne que Duplessis n’ait pas préparé sa succession avec soin. Au contraire, il éloigna du cabinet Omer Côté, qui avait été pendant douze ans Secrétaire provincial, parce que certains, dont son bon ami de Trois-Rivières, l’abbé Bourgeois, avaient dit qu’il avait les capacités nécessaires pour lui succéder un jour.

Certes, dans les dernières années tout le monde savait que Duplessis considérait comme son dauphin Paul Sauvé, dont le père avait été un de ses grands amis. Mais jamais il ne l’associa de près à l’ensemble des dossiers. De même pour Daniel Johnson, jeune politicien doué, mais sans doctrine, que Duplessis distingua et pour lequel il créa le ministère des ressources hydrauliques.

Il est vrai que, sans projet précis à long terme pour le développement de la Province, Duplessis n’avait que peu de choses à transmettre. En outre, se rendant compte que sa popularité s’usait, il pensait peut-être qu’il valait mieux que son successeur puisse se dédouaner de lui, ce qui arriva effectivement. Fin connaisseur de la vie parlementaire, il savait aussi qu’un parti politique ne pouvait se maintenir longtemps au pouvoir, les cinq mandats de l’Union nationale étaient déjà un record, il lui faudrait bientôt céder la place.

Mais, s’il n’a pas formé de successeur, Duplessis n’a pas formé davantage de disciples. L’extraordinaire stabilité et longévité de son gouvernement a fait que tous les responsables du parti, comme ceux de la fonction publique ont vieilli en même temps que lui. À sa mort, Paul Sauvé lui succédant mais pour mener une autre politique – son fameux « désormais » – aurait donc été dans la nécessité de se tourner vers une nouvelle génération de fonctionnaires... antiduplessistes, celle qui avait été formée sans contrepoison par la faculté des Sciences sociales de Québec...

Il est accablant de constater que c’est sous Duplessis que toute l’élite intellectuelle de la Province s’est préparée à la Révolution tranquille ! Dès sa mort, elle a pu accéder tranquillement aux plus hautes fonctions.

LA DÉFAITE IDÉOLOGIQUE

Il ne faut pas être surpris que Duplessis ait été de son vivant vivement accusé d’être rétrograde, de maintenir la Province dans « une grande noirceur ». L’étonnant est qu’il n’ait répondu à cette calomnie que par des boutades, sans engager un véritable combat idéologique. C’est peut-être le plus sérieux reproche qu’on puisse adresser à Maurice Duplessis, à moins que...

À moins qu’il n’ait considéré que cela relevait de la responsabilité de l’épiscopat et qu’il n’ait pas voulu se substituer à lui. On sait son respect inconditionnel pour l’ordre catholique établi dans la Province. Par exemple, il refusa toujours d’imposer les réformes scolaires nécessaires, que l’engouement de notre épiscopat pour le collège classique bloquait, se contentant de soutenir les bonnes initiatives des congrégations enseignantes, de l’Université ou encore d’HEC.

La plupart de nos évêques étaient alors aussi aveugles sur l’évolution de la société qu’ils étaient imbus de leur autorité et de leur prestige. Le plus clairvoyant, Mgr Courchesne, de Rimouski, était très occupé dans son diocèse reculé et n’avait pas l’envergure pour mener un combat qui aurait dû mobiliser toutes les forces vives de l’Église. Nous sommes loin de l’exemple donné par NN. SS. Bourget, Laflèche, Taché et Charlebois.

Nos hommes d’Église plus intellectuels, comme le Père Lévesque ou encore comme Mgr Charbonneau, ont été malheureusement déformés par leurs études en Europe. Ils en sont revenus imbibés de démocratie-chrétienne et de personnalisme, aussi désireux de détruire la chrétienté canadienne-française que les athées les plus révolutionnaires.

Si Duplessis s’était fait des illusions sur nos évêques, il les aurait perdues sans aucun doute à l’occasion de la grève d’Asbestos. Il avait été profondément choqué de les voir soutenir une grève qu’ils savaient injuste et illégale, uniquement afin de protéger les syndicats catholiques.

Rappelons-nous sa repartie à Mgr Roy, archevêque de Québec, qui lui demandait d’assouplir sa position face aux grévistes coupables d’exactions : « Avec tout le respect que je vous dois et que je vous porte, Excellence, personne ne m’empêchera de croire à la prescription du petit catéchisme : le bien d’autrui tu ne prendras. » C’est d’ailleurs à la même époque que Duplessis déclara à l’un de ses proches collaborateurs : « La preuve que l’Église est d’institution divine, c’est qu’elle résiste à tant de prêtres qui s’appliquent à la tuer. »

Après ce conflit, si les relations avec les évêques ont repris leur cours normal, elles étaient largement motivées par la manne des subventions que Duplessis accordait volontiers aux œuvres d’Église. La personnalité de l’archevêque de Montréal, le cardinal Léger, n’arrangea pas les choses. Un jour qu’on demanda au Premier ministre s’il n’était pas déçu que le chapeau de cardinal ait été donné à l’archevêque de Montréal plutôt qu’à celui de Québec, qui était un ami de la famille Duplessis, il répondit : « Il vaut mieux avoir un archevêque Roy qu’un cardinal léger. » Ce qui suffit à dire dans quelle estime le Premier ministre tenait Mgr Léger.

La coupure entre la hiérarchie de l’Église et Duplessis, eut des conséquences funestes, laissant aux idéologies modernes le loisir d’envahir tout l’espace intellectuel et culturel de la Province sans une opposition soutenue par un épiscopat prestigieux capable d’apporter une réponse adaptée. Au lieu de cela, on se contenta de rabâcher avec suffisance les définitions du p’tit catéchisme ou les condamnations pontificales, sans s’apercevoir qu’elles n’étaient pas comprises de la jeunesse.

Mais Duplessis, dont la foi bien ancrée lui donnait une confiance absolue en l’avenir de l’Église, pouvait-il entrevoir l’apostasie qui se préparait ?

LA COMMISSION TREMBLAY

Ces trois grandes faiblesses du « régime Duplessis » expliquent sa réaction au rapport de la Commission Tremblay, qui fut pourtant le seul essai de réponse nationaliste à la confrontation du Canada français avec la « modernité ». Il va pratiquement le mettre à l’index. Retraçons rapidement cette triste histoire.

Elle s’inscrit comme un épisode de l’opposition du gouvernement fédéral et de Duplessis au sujet de l’autonomie provinciale. Après-guerre, Ottawa n’avait en rien renoncé à ses ambitions centralisatrices. Les travaux de la Commission royale d’enquête sur l’avancement des arts, des lettres et des sciences, plus connue sous le nom de Commission Massey (avril 1949 – juin 1951), recommandaient son intervention dans le domaine de la culture, et tout particulièrement dans celui de la radio et de la télévision. Il n’était pas question non plus pour le fédéral d’abandonner les droits en matière fiscale qu’il s’était appropriés à l’occasion de la guerre. Si Duplessis, en 1946, avait réussi à former un front commun des provinces, il n’était pas sans savoir que, depuis, Ottawa cherchait à passer des accords séparés avec chaque province, et même qu’il avait demandé à Londres le droit de réviser unilatéralement la constitution.

C’est dans ce contexte explosif que le noyau de nationalistes canadiens-français qui animait la chambre de commerce de Montréal, au premier rang desquels Esdras Minville, réfléchit à la manière de défendre au mieux les intérêts du Canada-français.

Ils comprirent que, la société évoluant, on ne pouvait plus se contenter de répéter les revendications formulées à la fin du 19e siècle. Il fallait y intégrer le développement économique, le progrès des techniques, les revendications sociales, etc. Pour ce faire, on devait d’abord étudier la situation exacte du Canada-français et de la province de Québec au sein du fédéralisme canadien, et la nature de celui-ci, ensuite, on déterminerait un programme précis de développement et d’entente avec les autres provinces. Seule une commission d’enquête pouvait mener une telle étude exhaustive.

Le 26 novembre 1952, une importante délégation de la Chambre de commerce de Montréal se présenta donc au Parlement de Québec pour en faire la proposition au Premier ministre.

Lorsqu’il apprit l’objet de l’audience qu’on lui demandait, la première réaction de Duplessis fut de refuser. Mais on dit que, le temps de se rendre de son bureau à la salle où la délégation l’attendait, il changea d’avis au point d’affirmer publiquement : « C’est la suggestion la plus constructive que l’on m’ait encore soumise. »

Il est vrai qu’elle arrivait au bon moment. Duplessis venait d’apprendre que l’Ontario acceptait les subventions fédérales à ses universités, ce qui était en principe de compétence provinciale. Il restait donc seul face à l’impérialisme d’Ottawa et face au mécontentement des universités québécoises qui se retrouveraient sous-financées par rapport aux autres établissements du Canada.

Duplessis comprit qu’une commission d’enquête allait créer un mouvement dans toute la Province, obligeant tous les intervenants et les organismes qu’ils représentent à réfléchir sur les avantages et les conditions de l’autonomie provinciale. À ce coup, celle-ci cesserait d’être le programme de l’Union nationale pour devenir la revendication de toutes les forces vives de la population du Québec. Et c’est bien ce qui arriva !

Seulement, Duplessis avait pensé que cette vaste consultation aboutirait rapidement à conclure que l’autonomie implique des moyens financiers, donc que le fédéral devait rendre au Québec son pouvoir de taxation. Point final.

Les commissaires pensèrent tout autrement. Qui étaient-ils ?

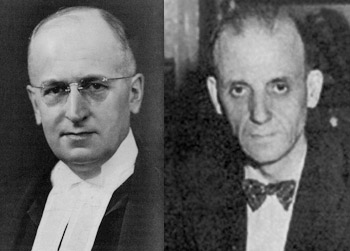

Duplessis confia la présidence au juge Thomas Tremblay, un ami de plus de vingt ans, qui avait déjà présidé l’Office d’électrification rurale et une commission sur le transport en commun à Montréal. Il nomma aussi les deux sommités du nationalisme canadien français à l’époque, l’économiste Esdras Minville, directeur d’HEC et président de la Chambre de commerce de Montréal, et le jésuite Arès, spécialiste des questions constitutionnelles. Ils seront la cheville ouvrière de la commission.

Complètent l’équipe nationaliste : Honoré Parent, ancien directeur des services municipaux de Montréal et ancien président de la Chambre de commerce de Montréal, Paul-Henri Guimont, secrétaire de la faculté des Sciences sociales de l’Université Laval, mais gendre du notaire Trudel de Trois-Rivières, très ami de Duplessis. Pour représenter les anglophones, qu’il n’oublie jamais, il désigne le notaire John Rowat, président du comité protestant du Conseil de l’Instruction publique et de la Commission scolaire de Montréal, donc un spécialiste de l’Éducation, mais qui n’apportera qu’une mince contribution aux travaux.

Entraînés par Minville et par Tremblay qui se pique au jeu, ces commissaires comprennent qu’ils ont une occasion en or de clarifier la situation vis-à-vis d’Ottawa et de poser les conditions de survie du Canada-français en Amérique du Nord. Ils vont donc faire un travail en profondeur, qui va durer... trois ans. Ils s’entourent d’une pléiade d’experts très motivés, malgré les faibles moyens financiers octroyés par Duplessis.

Bien préparées par des séances à huis clos, les audiences publiques pilotées par des commissaires, qui ont chacun étudié un aspect de la question, vont permettre une collecte remarquable de renseignements et d’avis argumentés. Au final, le rapport de la Commission et ses annexes donnent un exposé historique et juridique de la question constitutionnelle, et comme une photographie de la situation réelle de la province de Québec dans ces années 1950. En cela, il est remarquable.

Comme Duplessis l’avait prévu, la Commission suscita dès le début de ses travaux un vif intérêt dans la population et surtout chez les organismes de toute sorte qui forment le tissu social et économique de la Province. En l’espace de quelques mois, ce qui n’était que le discours électoral de l’Union nationale, devint un projet d’avenir qui concernait chacun. Sans aucun doute, la position de Duplessis s’en trouva renforcée.

Dès novembre 1953, les commissaires étaient persuadés que la population était prête à accepter un impôt provincial sur le revenu. Si le fédéral ne réduisait pas le sien d’autant, il supporterait seul l’odieux de la double imposition. Convaincu par les commissaires, le Premier ministre institua en février 1954 un impôt provincial sur le revenu de 15 %. Le fédéral fut obligé de céder : Duplessis avait obtenu d’un seul coup ce qu’il avait espéré en créant la Commission Tremblay.

LE RAPPORT TREMBLAY AUX OUBLIETTES

Mais ce n’est que deux ans plus tard, le 15 février 1956, que les commissaires remirent leur rapport. Un document énorme : quatre volumes très denses, 1 881 pages, auxquelles il faut ajouter les onze annexes.

Après un aperçu historique des relations fédérales-provinciales depuis 1867, les commissaires examinaient l’évolution et l’état actuel des finances publiques, puis étudiaient la place du Canada français et de la province de Québec dans la confédération, ce qui les amenait à d’intéressantes comparaisons avec d’autres fédérations dans le monde. Ils terminaient par une analyse des besoins et présentaient leurs recommandations.

Or, Duplessis réserva un triste sort à cet effort unique de formulation de l’histoire et des perspectives d’avenir du Canada-français, tout particulièrement de la province de Québec : le jour de la remise officiel du rapport, il prétexta sa mauvaise santé pour différer la rencontre avec les journalistes, et ce n’est que dix jours plus tard qu’il en fit publier un résumé sans grande consistance. Quant aux trois mille exemplaires imprimés, ils furent confiés à la garde de la Police provinciale pour ne pas être diffusés !

Qu’est-ce qui importunait donc Duplessis dans ce travail dont il avait, à ses yeux, déjà tiré l’essentiel en rétablissant l’impôt provincial ?

Faute de moyens, chaque commissaire ou expert avait rédigé son étude, et leurs textes avaient été purement et simplement juxtaposés. Il aurait fallu présenter un texte plus cohérent, sans redites, avec une certaine unité de style et de présentation, plutôt qu’un ensemble certes très renseigné, mais... assommant.

Comme les commissaires voulurent fonder leur réflexion sur la doctrine de l’Église aristotélico-thomiste, ils s’attachèrent d’abord à établir l’essence de la nation canadienne-française, puis ses accidents. Il en résulta un exposé théorique, véridique sous certains aspects, contestable pour d’autres, en tout cas très loin des préoccupations politiques de Duplessis.

Il en aurait été tout autrement si le rapport avait développé une analyse maurrassienne, un empirisme organisateur. Mieux encore, s’il avait été l’œuvre de disciples de l’abbé de Nantes, maurrassien et aristotélico-thomiste ! À la place d’une dissection d’un cadavre auquel on semblait vouloir redonner vie, nous aurions eu le récit de la lutte d’une communauté historique qui aurait déterminé dans le passé les conditions de son salut, afin de les actualiser et éviter pour l’avenir les pièges mortels.

Néanmoins, la Commission présentait une analyse remarquable de la situation du Canada français et de la province de Québec dans les années 1950. C’était un examen de conscience précis. Les carences du système éducatif étaient bien décrites. L’absence de moyens statistiques à la disposition du gouvernement pour lui permettre de connaître en temps réel la situation et les évolutions possibles était stigmatisée. Les avantages des choix économiques du gouvernement étaient clairement exposés, mais aussi ses inconvénients puisque le développement économique de la Province prenait du retard.

Cela déplut fortement à Duplessis qui voyait contestés deux aspects fondamentaux de sa politique : son entente avec le clergé qui lui interdisait de toucher au système éducatif, et sa politique sociale et économique qui n’était qu’un libéralisme économique avec garantie de paix sociale, mais dont la direction lui échappait.

Cela fut suffisant pour que le rapport soit jeté aux oubliettes.

LES DERNIÈRES « ANNÉES DUPLESSIS »

Quatre mois plus tard, Duplessis gagnait haut la main les élections de juin 1956, après avoir fait campagne sur le bilan de ses réalisations. Il obtenait 52

% des voix, et 70 sièges au Parlement, tandis que le Parti libéral n’en obtenait que 20 pour 45 % des suffrages.

En 1957, le conservateur Diefenbaker prit le pouvoir à Ottawa contre les Libéraux, grâce à Duplessis.

Au Québec, le développement de l’exploitation du Nord québécois continua. Le gouvernement maintint sa politique de remboursement de la dette : au dernier budget, elle n’était plus que de 46, 43 $ par capita.

Plusieurs conflits sociaux eurent une issue favorable pour les ouvriers, comme à Arvida, mais les grèves illégales étaient toujours aussi fermement réprimées, ce qui n’empêcha pas les ouvriers de continuer à voter pour l’Union nationale lors des élections partielles.

Cependant, la santé de Duplessis s’altéra à partir de 1956. Il se sentait vieillir. L’avenir du Canada français et de la Belle Province lui sembla alors plus sombre. Son discours pour l’inauguration du séminaire de Hauterive, au Saguenay, le 1er juin 1959, apparut, après sa mort, comme son testament politique.

Après avoir redit son amour du Québec, il lança « un coup de clairon », pour reprendre son expression, parce que la foi et l’enseignement confessionnel étaient attaqués, ce qui portait atteinte à l’esprit de la Province. Mais qu’opposait-il à cela ? « L’union de tous les québécois pour revendiquer leur droit. (...) L’union de toutes les bonnes volontés est nécessaire pour que nos écoles continuent à se multiplier, pour que l’enseignement continue à s’inspirer de la lumière éternelle, qui ne s’éteint jamais et qui ne s’éteindra jamais, et pour que la province de Québec poursuive sa marche vers un progrès constant, de plus en plus considérable, dans le respect des droits de tout le monde, mais dans la ferme décision de sauvegarder les siens et de résister à tous les assauts, peu importe la couleur de ceux qui les font. »

C’était se bercer d’illusions : l’Union nationale ne réunissait que... 52 % des suffrages ! Duplessis n’avait toujours pas compris que la démocratie, par le jeu des partis, divise nécessairement et qu’elle entraîne donc la mort des nations catholiques, à moins que l’Église n’en soit l’âme et n’assure malgré tout leur unité ; ce qui n’était déjà plus le cas au Québec.

En juin 1959, comme la santé de Duplessis se dégradait visiblement, les journaux présentèrent ouvertement Paul Sauvé comme son successeur. Mais, pour démentir les rumeurs d’une démission, il se présenta en personne à la conférence interprovinciale des ministres des Finances à Ottawa, et il y fit une prestation éblouissante en anglais, pour défendre une ultime fois le droit des provinces face au fédéral.

C’est le 3 septembre 1959, à Shefferville, où il s’était rendu malgré sa fatigue pour visiter les nouvelles mines de fer, qu’il s’écroula, victime d’une attaque cérébrale. Privé de la parole mais conscient, il reçut les derniers sacrements, subit dans la journée trois autres attaques avant de rendre son dernier soupir le dimanche 5, peu après minuit.

Il avait consacré toute sa vie à la province de Québec, il mourait pauvre, laissant une dette de 42 000 $, cautionnée par un ami.

UN BILAN CONTRASTÉ

devant le Parlement de Québec.

Les indéniables réalisations d’un Duplessis qui modernisa si bien la Province ne nous font que regretter davantage qu’il n’ait pas été plus maurrassien. Comme pratiquement tous les nationalistes canadiens-français, il n’a pas su tirer de la doctrine maurrassienne des leçons applicables ici. Comme Groulx et les autres, il était convaincu que le système parlementaire britannique ne nous avait pas été si nuisible.

Aussi considéra-t-il qu’il suffisait de contrôler le jeu électoral pour se maintenir au pouvoir et agir pour le bien commun. Il ne s’est pas aperçu qu’il couvait une révolution tranquille, certes en la retardant de vingt ans, mais sans y remédier.

Par contre, les auteurs du rapport Tremblay se sont rendu compte, certainement avant Duplessis, que la civilisation catholique canadienne française était attaquée de toute part, et qu’il fallait y porter remède. Mais ils n’ont pas su répondre d’une manière ferme et enthousiasmante aux erreurs du temps. Les documents pontificaux et le thomisme « exagéré » ont produit une pensée abstraite qui, même si Duplessis ne l’avait pas étouffée, aurait été incapable d’entraîner une véritable réaction.

Un exemple parmi d’autres : les commissaires soulignaient l’importance de l’honnêteté et de l’incorruptibilité des hommes politiques, soucieux du bien commun ; c’est évidemment vrai ; mais ils enchaînaient en expliquant que le régime parlementaire – autrement dit la démocratie – était le meilleur des régimes, citation de Pie XII à l’appui. Ils n’avaient donc pas compris ceci : qui dit élection, partis politiques, dit division, dit dépendance des puissances financières, dit corruption et, finalement, impossibilité de travailler au bien commun.

Autre point faible : leur histoire des rapports de la province de Québec avec le fédéral laisse pratiquement de côté le rôle tenu par les évêques, qui ont été pourtant les véritables gardiens de l’âme du Canada-français. De ce fait, il ne leur est pas venu à l’esprit de rappeler à l’épiscopat des années 1950, pétri de libéralisme, qu’il avait le devoir de dénoncer le langage démagogique des politiciens.

Autre incohérence : après avoir déclaré que le Canada-français répondait bien à la définition de l’essence d’une nation, ils constataient qu’il n’était pas doté d’un État dont il avait pourtant besoin, mais il déniait la moindre légitimité à la conquête de son indépendance.

Il aurait été bien plus simple, mais pour cela il leur aurait fallu la doctrine de l’abbé de Nantes, d’établir solidement que les Canadiens français forment certes une communauté historique, mais, faute de tête politique, pas une nation. Toutefois, que c’était un devoir sacré de sauver cette communauté historique parce qu’elle avait reçu à sa naissance une vocation particulière. Enfin que, dès lors, elle devait se doter d’instruments politiques, sociaux, éducatifs, économiques qui lui assurent une certaine autonomie lui permettant de jouer un rôle de premier plan au sein de la nation à laquelle elle appartient : le Canada.

Ces carences du rapport Tremblay étaient d’autant plus regrettables que sa valeur était indéniable ; les adversaires de Duplessis l’ont bien compris et l’ont récupéré à leur profit, comme ils le reconnurent plus tard : si Duplessis s’était servi du rapport Tremblay, ils auraient été dans l’obligation de l’attaquer puisqu’ils étaient l’opposition ; tandis que son silence leur a permis de se l’approprier, quoiqu’en le détournant de son but premier qui était le développement d’une province catholique prospère, pour être un point d’appui à la culture franco-catholique en Amérique.

Les auteurs de la Révolution tranquille en ont fait le programme d’une modernisation accélérée de la Province dont les bons résultats allaient leur servir de caution pour... la décatholiciser.

C’est avec le slogan « Maîtres chez nous », qui se trouve dans le rapport Tremblay, que le Parti libéral remporta les élections de 1960 avec 51, 3 % des voix, tandis que l’Union nationale devait se contenter de 46, 6 % des suffrages. La Révolution tranquille pouvait commencer.

Les élections suivantes se joueront sur la nationalisation de l’électricité. Les libéraux l’emporteront encore avec 56, 4 % des voix, contre 42 % à l’Union nationale.

Certes, le parti de Duplessis reprendra le pouvoir en 1966 avec une majorité de sièges à l’Assemblée, mais avec seulement 41 % des suffrages, alors que le Parti libéral en avait récolté 47 % !

Cela nous montre que le nationalisme, sous Duplessis, a perdu son âme. C’est devenu un réflexe identitaire, comme on dirait aujourd’hui, dont les progressistes surent jouer, tandis que plus personne n’exposait le bien commun du Canada français, diamétralement opposé à l’idéologie des partis de gauche.

Duplessis porte une part de responsabilité dans ce déraillement du nationalisme canadien, mais il n’en est pas le seul responsable. Ce sera notre prochaine étude qui s’appuiera sur l’analyse de la modernité au Québec, d’Yvan Lamonde, qui expose l’évolution des idées de 1929 à 1965.