Une congrégation religieuse dans la révolution conciliaire et la révolution tranquille

L’IMPACT du concile Vatican II et de la Révolution tranquille sur les communautés religieuses est rarement traité au Québec, sinon d’une manière expéditive dans le dernier chapitre des monographies d’anniversaire de leur fondation... tandis que se profile leur disparition. Dominique Laperle vient combler ce manque dans un livre intéressant, Entre Concile et Révolution tranquille : les religieuses au Québec, une fidélité créatrice, qui retrace l’évolution entre 1955 et 1985 de la congrégation canadienne-française la plus florissante : les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, dont l’origine remonte à la renaissance catholique du Canada français au milieu du 19e siècle.

UN FRUIT DE LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

Sa fondatrice, la Bse Marie-Rose Durocher, était certainement la fille spirituelle préférée de Mgr Bourget. Douze ans plus jeune que lui, elle a trente-deux ans lorsqu’elle inaugure la vie de communauté à Longueuil en 1843. Leur communion d’âme permettait au saint évêque de partager avec elle et ses premières filles, ses soucis de la conquête du Canada au Christ et du combat contre le libéralisme.

Elle mourut prématurément six ans plus tard, en 1849, ayant eu cependant le temps de donner son impulsion et son esprit à la Congrégation. Mgr Bourget en suivra alors de très près le rapide développement, jusqu’à sa démission en 1876, vingt-sept ans après la mort de mère Marie-Rose.

Ces deux saints avaient voué cette œuvre à la formation des futures mères de famille. Il s’agissait de donner aux jeunes filles des villages autour de Montréal une éducation de qualité qui en ferait de bonnes épouses et surtout des mères de famille capables, à leur tour, d’éduquer leurs enfants en les préservant des erreurs modernes. Dirigées par les Oblats de Marie-Immaculée et initiées à la pédagogie par les Frères des Écoles chrétiennes, les sœurs n’ont pas tardé à se faire une réputation d’excellentes éducatrices qui leur attira aussi des élèves de la haute société et bien des vocations.

Après la démission de Mgr Bourget, toutes ses congrégations subirent quelques modifications à leur esprit primitif. Les Règles, révisées par Rome, enserrèrent les religieuses dans un cadre plus étroit, sous le strict contrôle de l’autorité ecclésiastique, pour les adonner uniquement à leur vocation première. C’est ainsi que les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie devinrent une « institution » qui ne connaîtra plus de changement notable pendant 80 ans !

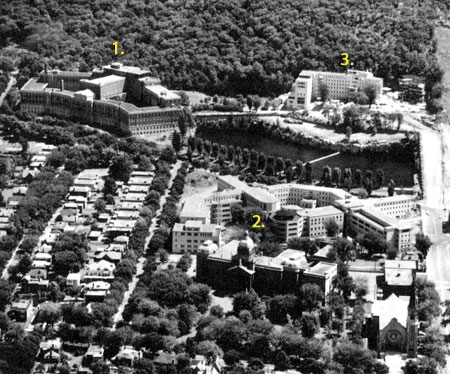

À la mort de sa fondatrice, elle comptait 4 maisons, à celle de Mgr Bourget, 51. À la veille du Concile, 277 établissements regroupaient plus de 200 000 élèves dont s’occupaient 4500 religieuses actives. La maison mère, construite durant les années 1920 à Outremont, était la plus vaste en Amérique du Nord.

LA BISE DU CHANGEMENT

La première évolution importante chez les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie eut lieu avant le Concile. Dans les années 1950, Rome insistait pour que les congrégations enseignantes évoluent avec leur temps, et le gouvernement provincial se faisait plus exigeant sur la qualification du personnel enseignant. À l’époque, le cinquième des religieuses n’avait pas les diplômes requis, ce qui ne signifiait pas pour autant qu’elles n’étaient pas compétentes.

Pour « dépasser les attentes du pouvoir civil » afin de maintenir la position des sœurs dans l’enseignement public, mère Marie-Joseph de la Providence, directrice des études de 1952 à 1970, fit profondément évoluer le cursus de formation des religieuses. Il ne se déroulera plus exclusivement à l’interne, mais dans les établissements ouverts aux laïcs. « S’il veut maintenir ses positions, le personnel religieux enseignant n’a qu’une ressource : acquérir des qualifications égales, sinon supérieures, à celles du personnel laïque. » À ses yeux, c’était une véritable course contre la montre.

Cette réforme fut particulièrement bien accueillie par les jeunes sœurs. Mais les anciennes rechignèrent parce qu’elle bouleversait le fonctionnement des pensionnats où celles qui partaient à l’université étaient déjà en fonction. Pour les remplacer, on dut faire appel à des enseignantes laïques.

Mais ces sessions de formation externe avaient un inconvénient bien plus grave. Elles renforcèrent chez beaucoup de jeunes religieuses l’esprit critique hérité des mouvements d’Action catholique spécialisée. En particulier, elles acceptaient mal les directives de l’épiscopat en faveur de l’enseignement ménager, qu’elles jugeaient « contraire à l’avancement des femmes ».

Durant ces mêmes années, le cardinal Léger demandait une plus grande place aux laïcs dans l’administration des écoles et s’employait à favoriser la JEC parmi les élèves.

Si bien qu’au chapitre général de 1956, le vent était déjà au changement : le costume fut légèrement modifié, la distinction entre les sœurs enseignantes et les sœurs coadjutrices supprimée, certaines prières vocales et l’examen du soir remplacés par un temps de lecture silencieuse, à leur choix.

LE VENT DU CHANGEMENT

Le rendez-vous capitulaire suivant, en 1961, se tint en pleine préparation du Concile. Comme le droit de participer au chapitre avait été étendu aux religieuses « actives depuis sept ans », on sentit, écrit Dominique Laperle, « une pression nouvelle en provenance des jeunes professes du Québec et des États-Unis. Les sœurs de la province de l’Oregon et celle de New York présentent plus de soixante modifications aux constitutions, comme la prolongation de deux ans des vœux temporaires, la suppression du silence pendant les repas, la suppression de la division des religieuses par groupe d’âge, plus de liberté et de démocratie au sein de la Congrégation. »

Toutes ne furent pas retenues, mais la télévision fut introduite dans les communautés, le règlement des pensionnats « adapté à la réalité contemporaine » et non plus calqué sur celui des couvents, beaucoup de prières vocales collectives furent remplacées par des méditations personnelles, et la participation aux temps de prière collective qui restaient fut rendue facultative.

Avant même le Concile, la congrégation connaissait donc une série de modifications de ses constitutions sans précédent depuis la fondation. « Le modèle centenaire unique de la sœur des Saints Noms de Jésus et de Marie enseignante s’ouvre à un possible pluralisme. Une nouvelle génération de religieuses plus éduquées appelle au respect de l’autonomie et de l’identité individuelle. »

Aussi le déroulement du Concile fut-il suivi avec intérêt. Le cardinal Léger vint à plusieurs reprises à la maison mère « communiquer à tous l’enthousiasme et la sainte crainte dont il a été lui-même saisi » dans l’aula conciliaire.

La supérieure générale, prévoyant de grands bouleversements, reporta le chapitre prévu pour 1964, mais elle avertit : « Ne nous laissons surtout pas tromper par certains courants d’opinion, et surtout, gardez-vous bien d’anticiper des essais d’adaptation. Notre règle, notre coutumier sont encore pour nous, à l’heure actuelle, l’expression de la volonté de Dieu. »

Ce que la mère générale n’imaginait pas, c’est que le Concile et le ministre de l’Éducation du Québec allaient leur faire croire que la volonté de Dieu pouvait et devait changer ! La grande tempête ne tarda pas à se déchaîner.

Dès sa promulgation en octobre 1965, le décret conciliaire sur la vie religieuse, Perfectae caritatis, fut distribué à toutes les religieuses, accompagné d’un questionnaire pour permettre à chacune d’énoncer les problèmes qu’elle percevait au sein de la communauté et suggérer des changements.

La compilation de ces documents met en évidence une division en trois groupes : les conservatrices, qui ne voyaient rien à réformer, les réformatrices, qui auraient tout modifié en faisant table rase du passé, et les raisonnables, comme les appelle l’auteur, qui voulaient respecter les racines de la Congrégation tout en se conformant aux exigences réformatrices du Concile.

Trois mots-clés dominèrent dès lors la réflexion sur l’aggiornamento de la Congrégation : la subsidiarité qui remettait en cause l’omnipotence de la mère générale, la coresponsabilité qui ébranlait l’autorité de la supérieure locale, la collégialité, qui réclamait une large information des sœurs.

L’ÉTAT S’EMPARE DE L’ENSEIGNEMENT

Or, au même moment, les sœurs subissaient la réforme du réseau scolaire public entreprise par la Révolution tranquille. En effet, c’est en 1962 que la Commission Parent commença ses travaux ; mais avant même leur conclusion, le ministère de l’Éducation fut créé, privant les évêques de la direction des écoles publiques catholiques. Très rapidement des réformes importantes furent mises en place. La suppression des écoles normales et des écoles ménagères, ou encore l’introduction de la mixité, touchaient de plein fouet les congrégations enseignantes, tandis que la création de grandes polyvalentes regroupant les élèves du secondaire sonna le glas des couvents-pensionnats de toutes les petites villes du Québec.

En 1966, la Commission sur l’enseignement des Arts, présidée par le sociologue athée Marcel Rioux, aligna ses recommandations sur celles de la Commission Parent. Elle priva les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du contrôle de l’enseignement artistique et tout particulièrement de l’enseignement musical, où elles excellaient.

Dans un premier temps, la Congrégation accepta les réformes, notamment la réorganisation du réseau public. Les sœurs entendaient participer aux différentes commissions en y déposant des rapports très charpentés et documentés sur les réformes pédagogiques envisagées. Mais peu à peu, leurs yeux s’ouvrirent et elles comprirent qu’elles étaient flouées : « La rapidité d’application de certains décrets gouvernementaux, voulue par le ministre Gérin-Lajoie, qui ne semblent pas tenir compte des demandes des religieuses (...) donnent l’impression que la parole des sœurs est déclassée par celle des différents groupes laïques qui désiraient faire table rase d’un certain passé. » De fait, la réforme répondait à une volonté cachée : détruire la société catholique traditionnelle, la famille catholique, la culture catholique.

Certains évêques firent enfin le même constat et voulurent s’opposer aux réformes, mais d’autres, à commencer par le cardinal Léger, entendirent bien les soutenir puisqu’elles obéissaient aux principes prônés par Vatican II. Ils avaient malheureusement raison. Aussi négocièrent-ils avec le gouvernement le maintien de la confessionnalisation, mais ils acceptèrent l’étatisation des établissements, sans même consulter les supérieures générales des congrégations qui en étaient les propriétaires !

Chaque établissement scolaire, quoiqu’encore géré par les religieuses, devint indépendant de la congrégation. Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ne purent même pas s’opposer à ce que leur institut Jésus-Marie, où étudiaient plus de cinq cents jeunes filles, soit transféré à l’Université de Montréal en 1967, alors que, sept ans plus tôt, il avait été inauguré en grande pompe comme un établissement d’avant-garde pour former une élite féminine. Les sœurs apprirent par le journal que le même sort attendait l’école de musique Vincent-d’Indy, de réputation internationale !

Beaucoup de religieuses souhaitèrent d’abord rester en fonction, comme professeur, et toucher un salaire. Mais leur intégration dans un corps professoral désormais majoritairement laïque fut souvent pénible. Elles n’avaient pas les mêmes préoccupations que leurs collègues et, surtout, elles devaient se contenter d’enseigner leur matière sans plus pouvoir travailler à l’éducation de leurs élèves. Quant à l’enseignement religieux, cantonné au cours d’instruction religieuse, il n’était guère respecté.

Rapidement, la plupart des religieuses préfèrent donc déserter les établissements, qu’hier encore elles dirigeaient ou animaient de main de maître, pour se tourner vers des services éducatifs spécialisés : les handicapés, la formation pour adultes, celle pour immigrants, la catéchèse paroissiale ou encore l’engagement dans les mouvements sociaux.

Il serait injuste de ne pas mentionner que « plusieurs religieuses » essayèrent de s’opposer au mouvement, affirmant que jamais mère Marie-Rose n’aurait accepté la réforme. Elles avaient raison. Mais elles oubliaient que leur fondatrice aurait été soutenue par Mgr Bourget. Or, face aux politiques gouvernementales, à l’évolution de la société, à l’éclatement de la Congrégation, à toutes les questions pratiques que pose un tel chambardement, aucune directive, aucune lumière ne fut donnée aux sœurs ni par l’épiscopat, qui ne fit qu’imposer l’esprit du Concile, ni par Rome, qui se contenta de vérifier la conformité des nouvelles constitutions avec le nouveau droit canon.

DANS LA TEMPÊTE, LE NAUFRAGE

Car parallèlement, la révolution continua au sein de la communauté, surtout à la suite du chapitre général de 1968 qui devait intégrer les réformes conciliaires. Le venin du personnalisme, de l’humanisme intégral, envahit la communauté, en totale contradiction avec la conception traditionnelle des vœux religieux, selon laquelle ils sont un sacrifice d’union au Christ pour le service de l’Église et le salut des âmes.

La liberté préside désormais à toutes les relations de la religieuse. Elle n’est plus membre d’une communauté qui lui préexiste, à laquelle elle est venue librement s’agréger, dont elle acceptait la Règle, afin d’être à son service. Désormais, c’est chaque religieuse qui, à chaque instant, fait librement communauté avec ses consœurs autour d’un projet commun ! C’est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau appliqué à la vie religieuse !

La réforme liturgique est accueillie « avec enthousiasme et joie ». On abandonne définitivement l’obligation des prières vocales et des oraisons jaculatoires, « routinières et ânonnées sans conviction », qui jalonnaient la journée et la semaine des religieuses. On les remplaça par l’Office divin, récité sans distraction et avec beaucoup d’ardeur, probablement. Toutefois, « malgré ces progrès, on constate un effritement de la solidarité. »

Ce n’est pas étonnant, puisqu’on voulut définir la structure même de la Congrégation dans le respect du « primat de l’épanouissement personnel de chaque sœur et la création d’une communauté authentique ». Cela voulait-il dire que les milliers de religieuses qui avaient précédé les réformatrices furent des névrosées dont la vie de communauté n’avait été qu’une apparence ? Toujours est-il que désormais ce ne sera plus le cas, les religieuses se veulent maintenant prophètes du Royaume. « Toutefois, notre rôle de Prophète et de Signe n’aura son sens plénier que si le vrai de l’Évangile est en prise avec le vrai de la vie. Il faut donc à tout moment ré-infuser dans nos œuvres l’absolu de l’Évangile. » Intentions mirobolantes qui cachent la sinistre réalité.

En effet, dès cette époque, les abandons de la vie religieuse se multiplient tandis que les vocations se tarissent. Alors que l’étude de Dominique Laperle est remarquablement documentée, on y cherchera en vain la moindre indication numérique sur ce désastre.

Le chapitre de 1972 fut très animé. Beaucoup de ses membres s’inquiétèrent de la tournure des événements. Mais comment s’opposer à une révolution garantie par l’autorité du Pape ? Si les turbulences se font sentir, c’est donc probablement parce qu’on n’applique pas assez vite et assez bien l’esprit du Concile. Les constitutions furent réécrites, mais elles « vont naître d’un consensus souvent obtenu à l’arraché. » Elles ne seront approuvées par Rome qu’en 1985. Les autorités organiseront alors des périodes de réflexion pour que chaque religieuse les intériorise, « car un consensus sur les valeurs doit se construire. » Autant dire que beaucoup de religieuses auraient préféré rester fidèles à leurs vœux et à leur formation... Au même moment où l’on affirmait l’importance de la liberté, on imposa sans faiblesse la nouveauté ; c’était bien une révolution.

DE L’HUMANISME AU FÉMINISME

Dominique Laperle résume bien l’essence de cette révolution : « Avant le concile, la théologie de la vie religieuse était basée sur la fuite du monde. À partir de Vatican II, la présence au monde est la nouvelle règle. Certes, comme enseignantes, les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ne s’en étaient jamais trop éloignées. Elles cultivaient toutefois une sorte de séparation avec le monde grâce aux espaces conventuels et se gardaient d’épouser les problèmes du monde séculier. Cette attitude était révolue. Il fallait désormais “ allumer des feux nouveaux ” au cœur de ce monde. »

Pour devenir « des femmes animées par une charité active qui collaborent à la mission éducatrice de l’Église par l’éducation chrétienne, surtout celle de la foi, particulièrement auprès des pauvres et des défavorisées », la Congrégation voulut redécouvrir le charisme de la fondatrice. Cette recherche fit long feu, car le résultat était connu d’avance : « Eulalie Durocher collabora à la mission éducatrice de l’Église par l’éducation chrétienne dans le cadre des couvents où les religieuses se sanctifiaient, et des pensionnats qui vivaient à leur ombre. » On décida donc de faire comme elle, mais d’une tout autre manière ! C’est ce que Dominique Laperle appelle « réinventer la Congrégation ».

Cependant, « plusieurs sœurs ne tiennent pas compte des différences entre la nature et les racines du pouvoir démocratique exercé dans la société civile, et celui exercé dans le cadre religieux », autrement dit « plusieurs sœurs », au nom de leur épanouissement personnel, prétendirent choisir elles-mêmes leur champ d’apostolat. Le dernier chapitre du livre raconte la fondation de petites fraternités « au cœur de la cité », censées rayonner l’amour du Christ. Il souligne l’entrain qui présida à cette nouvelle forme d’apostolat. Mais il se garde bien d’en faire le bilan trente ans après... et pour cause ! Il n’en reste pratiquement rien, alors que, après le même nombre d’années, l’œuvre de mère Marie-Rose était florissante ; c’est qu’elle était, elle, selon Dieu.

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie jouèrent aussi un rôle déterminant dans le développement du mouvement féministe qui, lui aussi comme le note intelligemment Dominique Laperle, s’enracine dans le concile Vatican II et plus précisément dans la constitution Lumen Gentium, qui présente l’Église non plus comme une société hiérarchique, mais comme le peuple de Dieu. Si l’Église est d’abord peuple de Dieu, elle est d’abord composée pour moitié de femmes, qui ne peuvent donc pas être exclues de la hiérarchie à son service.

« Ce que le Magistère n’a pas su voir venir, c’est que la reconnaissance de la dignité des femmes [membres du peuple de Dieu] ouvre la porte à une réforme de la structure ecclésiale », écrit Laperle. Cela donnait « aux femmes l’occasion de mettre le doigt sur certains enjeux propres à l’Église catholique et d’imaginer un monde nouveau qui ne passe plus nécessairement par l’expérience de la maternité et des rôles traditionnels liés à la famille. »

C’est ainsi que les sœurs, plus ou moins contraintes d’abandonner l’enseignement scolaire, se donnèrent une nouvelle tâche : l’éducation à la dignité des femmes. Entre 1970 et 1975, un mouvement en faveur du sacerdoce des femmes, auquel adhérèrent plusieurs évêques, se développa en Amérique du Nord. Sœur Gertrude Mc Laughlin et sœur Anne E. Patrick, devenues théologiennes, y étaient en pointe, jusqu’à ce que Paul VI, en 1976, fermât définitivement cette perspective.

Ne pouvant plus travailler à la conquête du sacerdoce pour les femmes, les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie s’engagèrent alors dans les mouvements sociaux, en se spécialisant dans la promotion de la femme. Leur chapitre général de 1986 affirma que son sort dans le monde ne laisse aucune religieuse indifférente. Celles qui n’étaient pas de cet avis se sont vu reprocher « d’accuser un retard dans la compréhension d’un féminisme sain, parce qu’elles ne sont pas encore conscientes de leur véritable identité de baptisées et de membres à part entière, avec les hommes, de la communauté des disciples de Jésus-Christ en son Église. »

C’EST L’ABBÉ DE NANTES QUI AVAIT RAISON

Concluons en remarquant combien l’étude de Dominique Laperle confirme les analyses et les prévisions de l’abbé de Nantes. En octobre 1972, il écrivait : « Le chapitre VI de Lumen Gentium sur les Religieux, développe une admirable doctrine sur la sainteté de l’état religieux. Et de même, plus longuement, le décret Perfectae Caritatis. Les commentateurs en tireront des exposés bien consolants, (...) Ils planent. Et comme il est question là aussi de réforme – le titre du décret est ‟ De la rénovation adaptée de la vie religieuse ” – ils ne craignent pas d’affirmer que tout est merveilleux, l’avenir assuré, le progrès certain. Ainsi Mgr Le Bourgeois : “ Une fois de plus l’a emporté la confiance en l’Esprit Saint ! Tout s’est clarifié peu à peu. Au terme, on peut affirmer qu’aucun Concile avant celui-ci n’aura brossé de la vie religieuse un si magnifique tableau, mieux indiqué sa place dans l’Église, mieux tracé aux instituts eux-mêmes, dans un grand esprit d’estime et de modération, les règles de conduite à suivre pour demeurer fidèles à leur vocation... Des portes sont ouvertes, des voies sont tracées... il n’est que de se mettre en route ”. Quelle assurance !

« Après dix-neuf siècles de porte ouverte et de bonne route, en réalité, cette mirifique réforme a déclenché le ralentissement, la consomption et la mort de nombreux instituts religieux, le désordre, la division et l’affolement des survivants. Qu’ont donc fait ces faux prophètes ? Ils ont interdit la sainteté aux religieux, sous prétexte d’ouverture au monde et de modernisation obligatoires. »

Pour une raison bien simple : « Le décret Perfectae caritatis porte à son point de rupture irrémédiable cette tension caractéristique de Vatican II entre l’ordination à Dieu, essence même de la vie religieuse, et l’adaptation forcée, forcenée, au monde moderne qui en est la contradiction. »