LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

N° 261 – Avril 2022

Rédaction : Maison Sainte-Thérèse

Mère Marie du Saint-Esprit

À l’origine de l’élan missionnaire

du Canada français

DÉCLARÉE vénérable en 1997, Délia Tétreault, devenue mère Marie du Saint-Esprit, est aujourd’hui peu connue de ses compatriotes. Elle fut pourtant à l’origine du formidable élan missionnaire du Canada français au XXe siècle, classant notre petit peuple, avant le Concile, au quatrième rang des nations catholiques, derrière l’Irlande, la Hollande et la Belgique, devant la France et l’Italie. Elle a donc sa place dans notre histoire sainte du Canada-français, d’autant qu’elle fut manifestement un instrument de la Sainte Vierge.

UNE ENFANCE PRIVILÉGIÉE

Délia Tétreault est née le 4 février 1865, en même temps qu’un frère jumeau ; autant celui-ci était un beau bébé bien portant, autant elle était malingre. Pourtant, lui décédera sept mois plus tard et elle après un règne bien rempli de soixante-seize ans.

Elle était la septième enfant de modestes cultivateurs de la paroisse Sainte-Marie-de-Monnoir, aujourd’hui Marieville, un nom prédestiné pour notre future fondatrice. Elle avait deux ans et demi lorsque sa mère mourut en donnant naissance à son huitième enfant, qui ne survécut pas non plus. Son père partit aux États-Unis avec ses trois aînés ; il ne revit jamais sa petite Délia qu’il avait confiée à l’une de ses belles-sœurs, la tante Julie. Elle et son mari, l’oncle Jean, étaient de bons chrétiens, charitables, fortunés, mais sans enfant. Aussi la tante Julie adopta-t-elle l’orpheline avec joie. Son mari était plus réticent ; mais un jour où il avait repris l’enfant qui venait de l’appeler papa, il s’entendit répondre : « tu connais pas ça toi, c’est moi qui connais ça, un papa. » Un sentiment paternel qui ne devait plus le quitter envahit son cœur. Délia considéra toujours son oncle et sa tante comme ses véritables parents.

Elle eut une jeunesse très heureuse, rythmée par les vacances d’été où elle retrouvait ses frères et sœurs, sauf les trois aînés restés aux États-Unis. Ce bonheur familial lui parlait de la bonté de Dieu et de la Sainte Vierge. Elle se sentait, elle se savait privilégiée : heureuse avec ses parents adoptifs, heureuse à l’école avec les Sœurs de la Présentation de Marie : « Quels auxiliaires précieux le bon Dieu n’avait-il pas dans mon incomparable mère et dans les saintes religieuses qui ont fait mon éducation. »

Son grand bonheur était aussi de pouvoir s’isoler pour lire les annales de la Sainte-Enfance et de la Propagation de la Foi, dont elle avait trouvé d’anciens numéros au grenier. Elle dira qu’elle ne pensait pas devenir missionnaire, mais elle admirait immensément les religieuses qui avaient cette vocation.

Elle allait avoir dix ans quand elle eut un rêve prémonitoire : « J’étais à genoux près de mon lit, et tout à coup j’aperçus un champ de beaux blés mûrs qui s’étendait à perte de vue. À un moment donné tous ces blés se changèrent en têtes d’enfants, je compris en même temps qu’elles représentaient des âmes d’enfants païens. »

L’ÉVEIL D’UNE VOCATION

Mais le vif attrait pour la vie religieuse n’entra dans son âme que vers l’âge de treize ans. Au début de sa quinzième année, poussée par un mouvement de ferveur, elle fit vœu de chasteté perpétuelle.

Cependant, elle n’en était pas moins attirée par les mondanités. Dans son oraison, elle sentait bien que Jésus le lui reprochait, mais rien n’y fit. Toute sa vie, elle gardera le vif sentiment de ses faiblesses et de ses péchés. Plus tard, elle insistera sur le côté expiatoire de la vocation missionnaire pour que ses filles en acceptent bien l’austérité.

C’est le passage du saint Mgr Grandin dans sa paroisse, où il prêcha sur la vie missionnaire, qui lui fit rompre les amarres.

Toutefois, il ne se trouvait pas d’instituts missionnaires au Canada puisque l’élan, qui avait accompagné le renouveau catholique du Canada-français à partir de 1840, avait été dirigé vers l’Ouest canadien. Mais il va se figer à la fin du siècle : toutes les congrégations féminines étaient devenues des institutions bien organisées et bien pourvues, mais leur activité ne sortait pas des limites de l’Amérique du Nord.

De 1880 à 1905, la petite centaine de jeunes canadiennes qui voulaient partir en mission, avaient dû aller en France, chez les Franciscaines missionnaires de Marie ou chez les Sœurs blanches.

À dix-huit ans, Délia se décida pour le carmel, pensant soutenir les ouvriers de l’Évangile par la prière et la pénitence. Ce fut un échec, car sa santé fragile ne lui permit pas d’y persévérer.

Elle se tourna alors vers les Sœurs Grises de Saint-Hyacinthe. Mais elle en fut renvoyée au bout de quelques semaines, là aussi pour un motif de santé. Cependant, les archives révèlent que les supérieures étaient divisées à son sujet : certaines l’admiraient, d’autres la considéraient comme une exaltée ; toujours est-il que l’on estima qu’elle n’avait pas la vocation de fille de mère d’Youville.

Or, c’est durant cet essai de vie religieuse à Saint-Hyacinthe qu’elle reçut une grâce à laquelle elle n’attacha guère d’importance. Un jour, il lui sembla que Notre-Seigneur lui disait qu’elle devait plus tard fonder une congrégation de femmes pour les missions étrangères, et travailler à la fondation d’une semblable société d’hommes, un séminaire des missions étrangères sur le modèle de celui de Paris.

Plus tard, revenue au foyer familial, elle vit en esprit une grande maison, comme un monastère. Quelque temps après, elle éprouva l’effusion du Saint-Esprit dans son âme.

TÂTONNEMENTS PROVIDENTIELS

Ces grâces particulières contrastaient avec la vie ordinaire qu’elle mena pendant sept années auprès de ses parents malades, se dévouant aux œuvres paroissiales, à commencer par le catéchisme aux enfants pauvres. Elle était aussi assidue aux exercices de piété et aux retraites à l’église du village. C’est justement à l’occasion de l’une d’elles, en août 1889, qu’elle rencontra le Père Pichon, jésuite, prédicateur renommé, connu aujourd’hui pour avoir été le directeur spirituel des filles Martin à Lisieux, dont la future sainte Thérèse.

Il repéra tout de suite la qualité de cette âme, même si Délia cherchait encore sa voie, hésitant à demander son admission chez les sœurs Auxiliatrices du Purgatoire, une communauté française récemment fondée qui avait des missions. Le Père Pichon l’en détourna, et lui fit part de son désir de créer une œuvre en faveur des immigrants à Montréal, notamment les Italiens. Il souhaitait ardemment que Délia y travaillât avec lui et d’autres de ses dirigées.

Elle reçut la proposition sans enthousiasme : l’œuvre, appelée Béthanie, n’était pas reconnue, le Père Pichon n’en avait même pas encore averti ses supérieurs. Délia ne la rejoignit qu’en juin 1891, trois mois après son ouverture. Elle allait vite en devenir la cheville ouvrière, s’y dévouant totalement et y faisant beaucoup de bien. Cependant, elle ne s’y sentit jamais à l’aise.

En 1893, elle rencontra un autre jésuite, le Père Daignault, missionnaire au Zimbabwe, qui raviva en elle le désir des missions. Elle était prête à le suivre, quand la maladie fit avorter le projet. Le Père Pichon, qui avait tremblé pour l’avenir de Béthanie, y vit la volonté de Dieu. Elle devait plus que jamais s’y attacher : « Je consens de grand cœur à souffrir et à souffrir beaucoup, lui écrivit-il, si à ce prix je parviens à vous donner le bonheur. Il est si radieux le bonheur que je rêve pour vous. » Pour la conquérir définitivement, du moins l’espérait-il, il accepta de donner une tonalité plus mariale à l’œuvre. C’est que Délia, dès cette époque, faisait preuve d’une grande dévotion à la Sainte Vierge, sur les traces de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, entraînant avec elle deux de ses compagnes, Ida Lafricain et Joséphine Montmarquet.

Mais en 1897, au retour d’une longue absence de Béthanie due à la mort de sa tante Julie, elle constata que le fossé s’élargissait entre elle et le Père Pichon qui, décidément, la menait vers un projet contraire à ses aspirations. Elle pensa qu’elle devait quitter Béthanie.

Quelques mois plus tard, Joséphine lui suggéra d’aller se confesser à l’abbé Gustave Bourassa, le frère d’Henri Bourassa, qui était l’aumônier du Bon Pasteur à Montréal. Elle y alla et, avant même qu’elle lui ait tout raconté, il comprit son âme. Il accepta de la diriger, puis une véritable amitié spirituelle les unit.

Le Père Daignault persuada alors l’abbé Bourassa et Délia de la nécessité d’une école apostolique qui aiderait à discerner les vocations missionnaires des jeunes filles.

Mais fallait-il quitter Béthanie ? Pour s’en assurer, Délia fit un acte d’abandon total à la volonté de Dieu : si les démarches qu’elle allait entreprendre n’aboutissaient pas, elle resterait à Béthanie. Peu de temps après, le Père Pichon la convoqua pour lui signifier son renvoi puisqu’il constatait que le cœur n’y était plus. La voie était libre.

L’archevêque de Montréal, après bien des hésitations, approuva l’école apostolique le 12 janvier 1901, en faisant confiance à l’abbé Bourassa. Évidemment, le projet évolua rapidement vers la fondation d’une communauté religieuse pour prendre en charge cette école. Là encore, Mgr Bruchési donna son accord tout en exigeant la plus grande discrétion. Délia alla passer quelques semaines chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame pour se former.

Mais l’entravers y mit des obstacles. Délia fut la victime de maladies successives, qu’elle surmonta tout en gardant désormais une santé fragile, au point qu’elle n’a jamais pu quitter le Canada pour visiter les missions. Elle en était heureuse, car leur bonne organisation, leur développement, leur fécondité ne pourraient être attribués qu’à la Sainte Vierge.

LA FONDATION DES SŒURS MISSIONNAIRES DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION

L’année 1902, fort mouvementée, confirma en elle cette vive conviction qu’elle devait s’effacer pour laisser faire la Sainte Vierge. Durant les mois suivants, l’école apostolique ne donna pas les résultats escomptés : elle ne comptait que quatorze candidates, et Ida Lafricain avait été recrutée quasiment à son corps défendant par Mgr Langevin, l’archevêque de Saint-Boniface, pour fonder une congrégation au Manitoba.

En juillet 1904, lors d’une retraite, elle écrivit à celles qui déjà se considéraient comme ses filles une longue lettre qui exposait l’esprit de leur communauté, qu’elle voulait entièrement vouée à la Sainte Vierge, en voici un extrait :

« Travailler aux intérêts sacrés de Dieu par tous les moyens à notre portée et le remercier sans cesse pour nous-mêmes et pour tous les hommes, voilà en deux mots la fin exacte de notre œuvre. Il me semble que cette fin est bien claire et bien compréhensible. Qu’on fasse la classe, ou la cuisine, ou le ménage, quelle que soit la chose que l’on fasse, il faut que notre première intention soit d’avancer, par cette prière, par ce sacrifice, par ce travail, le règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur la terre, et de le remercier de ses incessants bienfaits. Cette noble fin est ma vocation et aussi la vôtre à toutes, je l’espère. »

Puis elle rencontra Mgr Bruchési pour lui présenter le projet maintenant mûri. Il aimait bien Délia qui, reconnaissons-le, avait su le prendre : elle lui avait envoyé un bouquet de fleurs pour sa fête, ce que personne avant elle n’avait eu l’idée de faire ; il y fut sensible. Quant à l’abbé Bourassa, qu’il tenait en grande estime, il lui expliqua que cette congrégation serait le fleuron de son épiscopat. Malgré tout, Monseigneur hésitait et, comme il devait se rendre à Rome, il résolut d’en entretenir le pape saint Pie X.

Le 17 octobre 1904, l’abbé Bourassa fit une chute dans son église, alors qu’il essayait de réparer l’orgue. Apparemment, il s’en remit rapidement, mais de ce jour il eut des crises de suffocation dont une, plus violente, lui fut fatale le 20 novembre suivant. Il avait 44 ans. Ses dernières paroles furent : « J’offre ma vie pour l’œuvre ». Or, quatre ans auparavant, peu de temps après avoir accepté de diriger Délia, il lui avait dit : « Je vais commencer à vous aider, mais je ne verrai pas l’œuvre. »

Mgr Bruchési apprit le décès de ce saint prêtre après son arrivée dans la Ville éternelle, ce qui aggrava ses hésitations. Toutefois, dès sa première audience avec le Saint-Père, il les lui exposa. « Pie X, raconta l’archevêque de Montréal, me jetant un regard doux et pénétrant, me répondit : “ Fondez, Monseigneur, et la bénédiction de Dieu descendra sur cette nouvelle fondation. ” »

Le 7 décembre 1904, la veille du cinquantième anniversaire de la définition du dogme, lors d’une seconde audience, saint Pie X décida : « Vous les appellerez les Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception, je le veux... si, si, je le veux » répéta-t-il.

Les sœurs, dans leur petite maison d’Outremont, ne reçurent la nouvelle de l’approbation de leur projet que le 16 décembre. Monseigneur Bruchési remit l’habit aux cinq premières sœurs le 8 août 1905, jour anniversaire de sa consécration épiscopale.

À Délia, il donna le nom de sœur Marie du Saint-Esprit, qui manifestait bien l’essentiel de sa vocation : l’Immaculée Conception étant le Temple du Saint-Esprit, sa dévotion devait se faire nécessairement apostolique. On ne peut être voué à la Sainte Vierge sans avoir un ardent désir du salut des âmes et de l’établissement du Règne du Christ.

PREMIÈRE FONDATION, PREMIÈRES DIFFICULTÉS

Tout de suite, les vocations affluèrent : cinq la première année, treize la suivante. Pendant deux ans, elles vont se former sous la direction de leur fondatrice très aimée, tout en s’occupant d’une petite école à Outremont.

Mère Marie du Saint-Esprit

À la Pentecôte 1908, le préfet apostolique de Canton en Chine, avec l’accord de Mgr Bruchési, vint lui demander des religieuses. En mai suivant, mère Marie du Saint-Esprit désigna les six premières sœurs qui partiraient.

Le 8 septembre 1909, après une cérémonie grandiose voulue et organisée par l’archevêque à la cathédrale de Montréal, voisine de la gare, une foule de fidèles acclama les missionnaires et les conduisit jusqu’au train. Mère fondatrice en fut très mécontente et se promit que ce genre de manifestation, trop contraire à l’humilité nécessaire pour rendre l’apostolat fécond, ne se reproduirait plus.

La mission de Canton s’avéra une croix pour la communauté pendant près de vingt ans. Le préfet apostolique, si gentil à Montréal, se révéla autoritaire, exigeant, s’occupant peu des sœurs qu’il accabla de travail dès leur arrivée, alors qu’elles ne connaissaient rien de la vie en Chine, sans maîtrise de la langue. D’autre part, la supérieure au trop bon cœur ne savait pas refuser. Et pour compliquer le tout, la Chine était en pleine agitation révolutionnaire !

Or, mère Marie du Saint-Esprit ne pouvait diriger cette fondation que par échanges de lettres qui mettaient de longs délais pour arriver. Certes, l’afflux de vocations lui permit d’envoyer chaque année des renforts, mais la tâche restait écrasante : une école, un hôpital, une crèche qui recueillait des enfants abandonnés par dizaines chaque semaine, une léproserie.

Cette première mission fut aussi le théâtre d’une première dissension au sein de la communauté. Une religieuse, peut-être influencée par les thèses du Père Lebbe, s’était mise en tête que l’institut devrait accueillir des Chinoises. Mère Marie du Saint-Esprit s’y opposa, estimant que l’esprit de la congrégation, ses us et coutumes, n’étaient pas suffisamment établis pour assimiler des jeunes filles d’une culture si étrangère.

Finalement, elle dut rappeler la dissidente au Canada et la renvoyer dans le monde. Mgr Larocque, évêque de Sherbrooke, la recueillit et, sous sa direction efficace, elle fonda les Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges, vouées à l’évangélisation de la Chine, qui comptèrent 450 religieuses en un siècle.

SUPÉRIEURE GÉNÉRALE À VIE

C’est à cette époque que des calomnies contre mère Marie du Saint-Esprit commencèrent à circuler : on la disait incapable de diriger correctement sa communauté. Elles s’amplifièrent après le renvoi de l’ancienne assistante générale. Mgr Ross, l’excellent évêque de Gaspé, la recueillit et lui permit de fonder les Sœurs missionnaires du Christ-Roi, qui en un siècle comptèrent 650 religieuses.

L’autoritarisme dont on accusait mère Marie du Saint-Esprit n’était en fait que fidélité à l’esprit de sa communauté dont elle était persuadée qu’elle n’était pas son œuvre, mais celle de la Sainte Vierge. « Les sujets qui ne trouvent pas dans notre Institut ce qui leur convient, n’ont qu’à chercher ailleurs ce qu’ils désirent. » Elle entretint cependant d’excellents rapports avec les deux congrégations dissidentes de la sienne, qui lui devaient nombre de leurs vocations.

Toutefois, les critiques se firent entendre jusqu’à Rome et bloquèrent l’approbation des Constitutions. Afin d’essayer de les obtenir si possible, mère Marie du Saint-Esprit profita de l’exposition missionnaire universelle dans la Ville éternelle en 1924, pour envoyer deux religieuses y tenir un stand et, surtout, essayer de dissiper les nuages. Elle choisit pour cela l’intelligente et débrouillarde sœur Marie-de-Loyola, qui réussit au-delà de toute attente puisque finalement le pape Pie XI nomma la mère fondatrice supérieure générale à vie !

Or, à son retour, la petite sœur lui révéla une grâce reçue au moment où elle entendit son appel à la vocation missionnaire : « Le bon Dieu m’avait mis au cœur une résolution ferme, précise, de m’attacher à la Supérieure fondatrice, à la vie, à la mort. J’ignorais à ce moment-là, toutes les difficultés par lesquelles passent les communautés, surtout dans les débuts ; la division dans les communautés était pour moi alors chose impossible. Quand je vous vis pour la première fois, mon bonheur fut comme quelque chose du Ciel : vous m’étiez déjà une mère, et votre maison, un chez nous... Et de plus en plus précise dans mon esprit était cette pensée : alors même que tout le monde se tournerait contre notre mère, je lui resterai fidèle, dussé-je mendier de porte en porte, et pour elle et pour moi. Je ne m’arrêtais pas à cette pensée, je la trouvais folle. Elle a toujours persisté, jamais mon sentiment n’a changé. » Décidément la Sainte Vierge prévoyait tout de loin !

L’APOSTOLAT MISSIONNAIRE AU CANADA

Confirmée dans son autorité, mère Marie du Saint-Esprit put développer son institut avec de nouvelles fondations en Chine, au Japon, aux Philippines. Elle réalisa aussi un autre de ses objectifs, celui-là même qu’avait critiqué son ancienne assistante générale : faire connaître la vie missionnaire à ses compatriotes afin de susciter de nombreuses vocations.

Elle le fit avec ténacité, surmontant bien des difficultés matérielles et privant ses missions de renfort, procurant aux mauvaises langues de nouvelles munitions : il n’était pas rare d’entendre un évêque dire : « Ces sœurs sont remarquables, mais quel dommage qu’elles aient une telle supérieure générale. »

En plus de l’ouverture de maisons au Canada pour s’occuper des immigrants, elle mit en place d’exceptionnelles œuvres de propagande. La plus connue est celle de la Sainte Enfance : les sœurs visitaient les écoles afin de faire connaître la condition malheureuse des petits Chinois abandonnés à leur naissance, exposant le travail des religieuses pour leur venir en aide. Les petits Canadiens pouvaient ainsi acheter un petit chinois, autrement dit s’engager à faire régulièrement un modeste don qui permettrait de le sortir de la misère, de le baptiser et de lui procurer une éducation.

Des sœurs passaient aussi dans les paroisses, racontaient la vie dans les missions, quêtaient et répandaient le Précurseur, la revue missionnaire de la Congrégation : ce mensuel eut le plus fort tirage au Canada jusqu’aux années soixante.

C’est ainsi que mère Marie du Saint-Esprit mérita sa place dans notre histoire sainte du Canada. Elle a redonné aux Canadiens français le sens et l’intérêt de la mission qui s’étaient pratiquement perdus à la fin du XIXe siècle, après le ralliement des évêques au pouvoir politique, sur ordre de Léon XIII. Amputée, ici, de son obligation de lutter contre les actions de la franc-maçonnerie et vivant en bonne entente avec les destructeurs de la foi, l’Église en était venu logiquement à oublier le zèle pour le salut des âmes païennes.

Les résultats de cette action au Canada fut un afflux extraordinaire de vocations. En vingt ans, mère Marie du Saint-Esprit donna l’habit à 500 religieuses. Au début, c’était en moyenne une quinzaine de jeunes filles qui se présentaient au postulat chaque année ; à partir de 1921, ce fut soixante-dix en moyenne. Un sommet fut atteint en 1933, avec 88 entrées pour l’année. Le rythme se maintint jusqu’aux années 1950, et comme une postulante sur deux persévérait jusqu’aux vœux perpétuels, la communauté compta en un siècle d’existence 3500 professes perpétuelles. Les Sœurs de Notre-Dame des Anges et les Sœurs missionnaires du Christ-Roi bénéficièrent elles aussi de nombreuses vocations ; quant aux Franciscaines missionnaires de Marie et aux Sœurs Blanches, elles finirent par former des provinces canadiennes, c’est tout dire.

En 1946, 5834 religieuses canadiennes s‘occupaient dans le monde de 113 000 élèves, 102 000 malades pour 7500 lits d’hôpitaux.

LA FONDATION DU SÉMINAIRE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES

L’attrait pour les missions allait aussi toucher les hommes. N’oublions pas qu’en 1889, mère Marie du Saint-Esprit avait eu une grâce particulière lui faisant comprendre qu’elle devait aussi travailler à la fondation d’un séminaire des missions étrangères, semblable à celui de Paris.

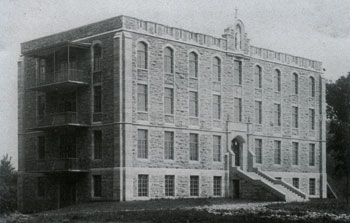

Le premier bâtiment des Missions étrangères de Montréal

Sur le moment, ce fut sans suite. En 1899, des dominicains français, missionnaires en Chine et amis de sulpiciens de Montréal, avaient bien eu un projet similaire, Mgr Bruchési avait même donné son accord, mais le Séminaire de Paris s’y était opposé.

En 1902, mère Marie du Saint-Esprit proposa que les Oblats de Marie Immaculée ouvrent une école apostolique pour les jeunes gens. Les évêques refusèrent pour ménager les susceptibilités des autres congrégations.

En 1912, un encourageant entretien avec Mgr Charlebois, le saint évêque du Keewatin, la décida de relancer le projet. Elle fit la tournée des évêques du Québec. Le plus réticent fut celui de Rimouski dont le vicaire général était l’abbé Ross, futur évêque de Gaspé, qui ne souhaitait pas que les jeunes séminaristes s’enthousiasment pour la Chine alors qu’on avait besoin d’eux... en Gaspésie.

C’est encore Mgr Bruchési qui se montra le plus ouvert, il lui répondit : « Si vous voulez un séminaire canadien, trouvez-moi des prêtres. » Or, quelques jours plus tard, un prêtre qui marchait sur Côte-Sainte-Catherine se sentit faible juste devant la maison des Sœurs missionnaires de l’Immaculée Conception. Il sonna pour demander une tasse de café, mère Marie du Saint-Esprit alla le saluer, parla des missions et le prêtre lui confia que depuis son ordination il avait ardemment désiré être missionnaire. Elle avait son homme. C’était l’abbé Louis-Adelmar Lapierre, le futur vicaire apostolique de Mandchourie. De concert avec elle, il chercha un endroit où construire deux maisons religieuses : le séminaire et le noviciat des sœurs, il ne fut pas long à trouver le lieu idéal au bord de la rivière des Prairies, à Pont-Viau.

Peu de temps après, Mgr de Guébriant, du Séminaire des missions étrangères de Paris, nouveau vicaire apostolique de Canton, vint à Montréal et, en présence de mère Marie du Saint-Esprit, il fit part à Mgr Bruchési du projet d’établir à Montréal une succursale du Séminaire parisien. Avec la détermination qu’on lui connaît, la fondatrice des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception s’y opposa : l’œuvre devait être canadienne.

Mgr de Guébriant s’en retourna donc, mais sans s’avouer battu. Il obtint de Rome l’autorisation de réaliser son idée, mais il eut l’imprudence d’en parler aux sœurs de Canton qui en informèrent mère Marie du Saint-Esprit. Celle-ci avertit sans tarder les évêques du Québec qui se dépêchèrent d’établir le séminaire des missions étrangères à Pont-Viau, le 2 février 1921. Évidemment, on dissimula ensuite le rôle déterminant joué dans une œuvre cléricale par une religieuse, fût-elle fondatrice et supérieure générale !

Quelques novices au moment des récoltes

ŒUVRE ACCOMPLIE

Ainsi, dès le début des années 1920, en une quinzaine d’années, mère Marie du Saint-Esprit avait réalisé l’essentiel de son œuvre. N’ayant pas la capacité physique de voyager, c’est par la plume qu’elle dirigea d’une main ferme la Congrégation, encourageant son monde : « Rappelez souvent aux sœurs l’une des pratiques que j’ai toujours essayé d’inculquer : jeter le passé dans le sein de la Miséricorde de Dieu, l’avenir dans les bras de sa Providence, et le présent dans l’accomplissement de sa Sainte Volonté. Faire la volonté de Dieu, ce n’est rien d’autre chose que d’accomplir de son mieux et pour lui seul l’action du moment présent. »

Elle veillait de près à la formation des novices. Elle voulait une grande austérité pour les préparer à la vie de mission ; ce qui n’empêchait pas la joie de vivre d’être la caractéristique de l’esprit de cette Congrégation, attirant bien des jeunes filles hésitantes sur leur vocation. À maintes reprises, plusieurs membres d’une même famille entraient en communauté ; le cas emblématique est celui de la famille Gérin, puisque les sept filles y demandèrent leur admission et persévérèrent à la suite de leur tante.

L’afflux régulier de renforts permit de multiplier les fondations en Asie et en Afrique, dont la plupart eurent à subir des persécutions. À une sœur ébranlée par les tracasseries du gouvernement chinois, elle écrivit : « La raison, c’est que nous sommes catholiques et religieuses, par conséquent, il faut souffrir persécution pour la justice. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas, ne vous attristez pas : ces épreuves passeront et une pluie de grâces de toutes sortes vous inondera. »

En mars 1933, Rome accorda l’approbation définitive de la congrégation, parachevant l’œuvre de mère Marie du Saint-Esprit.

Peu de temps après, le 27 septembre 1933, une congestion cérébrale condamna celle-ci à l’inactivité totale pendant huit ans. La maladie progressa inexorablement jusqu’à la rendre incapable d’écrire, puis de parler, enfin de lire et même d’ouvrir ou fermer les paupières. Son assistante générale, mère Marie de la Providence, la tenait au courant de tout. En 1938, elle accepta de déménager dans la nouvelle maison-mère bâtie presque en face de l’hôpital Sainte-Justine à Montréal.

De nouveau, des calomnies sur l’état de la communauté parvinrent à Rome. Une visite canonique surprise donna lieu à un rapport, très favorable, recommandant cependant l’élection d’une nouvelle supérieure générale. Son assistante fut élue ; quand elle apprit le résultat du vote, la fondatrice articula simplement ces mots : « Je suis bien contente. »

Immédiatement après son élection, mère Marie de la Providence entreprit la visite de toutes les maisons. Partout, elle constata que rien de ce que la fondatrice avait réglé à distance n’était à réformer, et que tout portait du fruit.

Immédiatement après son élection, mère Marie de la Providence entreprit la visite de toutes les maisons. Partout, elle constata que rien de ce que la fondatrice avait réglé à distance n’était à réformer, et que tout portait du fruit.

Son voyage dura plus d’un an. Elle revint juste à temps pour assister à la mort de mère Marie du Saint-Esprit. Ses derniers mois avaient été très souffrants, même si elle faisait preuve d’une patience héroïque. Elle fut suffisamment consciente pour que, avant qu’elle reçoive le viatique, le 27 septembre 1941, la supérieure générale s’adressât à elle en ces termes : « Ma Mère, vous avez toujours offert vos prières, vos souffrances, votre vie pour la Communauté, vous allez continuer à le faire, n’est-ce pas ? (...) Bénissez toutes vos filles, celles qui sont près et celles qui sont éloignées. Demandez au bon Dieu que nous soyons de ferventes religieuses, de saintes missionnaires, que nous soyons toujours fidèles à ce que vous nous avez enseigné. Je vous promets, au nom de toutes, que nous garderons précieusement vos leçons et vos exemples. » La bonne mère la fixa de son regard profond et calme, et un rayon de joie illumina sa figure souffrante. Elle remua les lèvres et essaya de parler, mais elle n’y parvint pas.

Elle s’éteignit doucement le 1er octobre 1941, cinq minutes avant minuit.

Comme promis, mère Marie de la Providence continua de diriger la congrégation dans la même ligne. Elle fonda de nouvelles missions tout particulièrement en Afrique, au Malawi, en Amérique du Sud et à Haïti.

Comme promis, mère Marie de la Providence continua de diriger la congrégation dans la même ligne. Elle fonda de nouvelles missions tout particulièrement en Afrique, au Malawi, en Amérique du Sud et à Haïti.

Le chapitre général de 1948 la réélut comme supérieure générale pour un mandat de six ans. C’est dire qu’elle jouissait de la considération de toutes.

Ouvrons ici une parenthèse pour évoquer l’émouvante fidélité de la sœur Ho. C’était la seule Chinoise que mère Marie du Saint-Esprit avait admise en communauté à cause de ses vertus et de sa grande culture. Lors de l’expulsion de ses consœurs de Chine par le gouvernement communiste, elle resta prisonnière et fut condamnée, en 1951, aux travaux forcés. Torturée à plusieurs reprises, on lui réservait les travaux les plus durs et les plus humiliants, Elle n’a jamais apostasié, ni même faibli. Elle fut finalement expulsée en 1980. Durant le temps de sa captivité, au noviciat de Pont-Viau, 24 heures sur 24, les religieuses se relayaient devant le Saint-Sacrement afin de prier pour sa persévérance. Elle décéda à Pont-Viau en 1984, souffrant jusqu’au bout des séquelles des mauvais traitements subis.

Revenons en arrière, en 1952, lorsque pour des raisons qui restent obscures, le cardinal Léger reprit contre mère Marie de la Providence les accusations d’autoritarisme, d’incompétence, de sclérose qui avaient déjà été le lot de la fondatrice. Il demanda une enquête canonique. Mais quand il sut que celle-ci était favorable, avant que le rapport soit remis aux autorités de la Congrégation, il exigea la démission de la supérieure générale et la tenue d’un chapitre général pour l’élection de sa remplaçante. Cette dernière, dès lors, fut contrainte de faire évoluer la Congrégation. Le Concile Vatican II, dix ans plus tard, achèvera la métamorphose, plus exactement la désorientation diabolique.

Le résultat ne se fit pas attendre. En 1953, il y eut autant d’entrées que de coutume, mais ce fut la dernière fois. D’année en année, moins de jeunes filles se présentèrent jusqu’au tarissement total en Amérique du Nord, à l’exception de l’année 1962.

Le résultat ne se fit pas attendre. En 1953, il y eut autant d’entrées que de coutume, mais ce fut la dernière fois. D’année en année, moins de jeunes filles se présentèrent jusqu’au tarissement total en Amérique du Nord, à l’exception de l’année 1962.

La vie et l’œuvre de Délia Tétreault, mère Marie du Saint-Esprit, s’inscrivent bien dans notre histoire du Canada. Elle a été un des instruments de la Sainte Vierge pour maintenir l’esprit de la chrétienté de la Nouvelle-France, mieux : pour le réveiller dans son aspect missionnaire.

Mais les Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception, comme d’ailleurs les prêtres des missions étrangères de Pont-Viau, ont été victimes de « l’orgueil des réformateurs », pour reprendre une expression de l’abbé de Nantes, remettant en cause l’Église institutionnelle, féconde en ses œuvres, oubliant qu’elle était le résultat de la grâce, alors qu’eux ne seront capables que de détruire.

Prions mère Marie du Saint-Esprit pour que revive le Canada français. Mais aussi, sachons en tirer une leçon : pour que Dieu bénisse une œuvre d’Église et la rende féconde, il exige une indéfectible fidélité au fondateur.