LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

N° 249 – Avril 2019

Rédaction : Maison Sainte-Thérèse

LE FRÈRE MARIE-VICTORIN

La science, mais pour quel nationalisme ?

ON ne peut faire l’histoire du nationalisme canadien-français sans s’arrêter sur l’attachante figure du frère Marie-Victorin. On le connaît encore aujourd’hui comme le créateur du Jardin botanique de Montréal, un des plus beaux du monde, on se souvient moins qu’il fut un des pères de l’Université de Montréal, et seuls les anciens n’ont pas oublié son action pédagogique et radiophonique qui firent de lui, entre les deux guerres, l’un des acteurs les plus convaincants du nationalisme canadien-français.

UN ENFANT MODÈLE

Conrad Kirouac descend d’une vieille famille bretonne immigrée au Pays en 1730. Son grand-père avait été l’un des artisans de la reconquête des Bois-Francs sur les Anglais et son père était un prospère commerçant à Kingsley Fall, entre Drummondville et Asbestos.

Autant dire qu’on est nationaliste canadien-français dans la famille, mais aussi bon chrétien. Sa mère était une sainte femme dont la piété intelligente et patiente marqua profondément ses onze enfants ; cinq moururent en bas âge. Conrad, né le 3 avril 1885, était le dernier des garçons.

Peu après sa venue au monde, ses parents avaient fait l’acquisition d’un gros commerce de grains et de farine dans le quartier Saint-Sauveur de Québec. Riches, ils étaient très respectés mais aussi très aimés, car très charitables : les pauvres connaissaient bien leur adresse !

Conrad était un enfant modèle, obéissant, doté d’une intelligence vive et précoce. De santé fragile, on l’envoyait passer les vacances à la campagne, chez son grand-père maternel. C’est là qu’est né en lui l’amour de la nature. « Le grand ruisseau a été la passion de mon enfance. »

Il fit sa scolarité primaire et secondaire chez les Frères des Écoles chrétiennes, toujours premier de classe. Les frères Lucien, Neil et André, tous trois autodidactes, mais véritables encyclopédies vivantes, éveillèrent sa curiosité intellectuelle ; il s’était lié aussi avec un vieux prêtre, passionné de physique et de chimie qui lui montrait ses expériences. Un jour, Conrad voulut en reproduire une chez lui et faillit mettre le feu à la maison, ce qui ne refroidit pas pour autant son intérêt pour la science.

Les bons frères ne lui communiquèrent pas uniquement le goût des études, le frère Neil en particulier sut lui insuffler la vocation de religieux enseignant.

Ses parents ne s’y opposèrent pas, malgré la pression des prêtres de la paroisse, Oblats de Marie Immaculée, qui l’auraient bien vu chez eux. Refusant le voyage en Europe que son père lui offrait en récompense de ses brillants résultats scolaires, il entra dès le 5 juin 1901 au Mont-Saint-Louis, le noviciat des Frères des Écoles chrétiennes à Montréal, à l’emplacement actuel du Jardin botanique.

UN EXCELLENT SUJET

Le 15 août suivant, il recevait l’habit et le nom de frère Marie-Victorin. Au témoignage de ses confrères, c’était un novice zélé : « années de noviciat bourrées de générosité, de pénitences, de prières, de provisions eucharistiques ». Il entraînait les autres et provoqua même des vocations chez ses anciens camarades. Ce qui ne le dispensa pas de connaître les tentations et les difficultés normales d’un noviciat. De son propre aveu, ce qui lui a été le plus pénible, ce fut de ne plus pouvoir lire ce qu’il voulait, quand il le voulait.

Aidant le frère jardinier durant ses temps libres, il rencontra le frère Alfred, professeur d’anglais, mais aussi botaniste amateur, qui l’initia à l’art d’identifier les plantes.

À la fin de son noviciat de deux ans, il reçut son obédience pour l’école de Saint-Jérôme, qui n’était alors qu’une petite ville dont la jeunesse était assez difficile à contrôler. Malgré un rude début, le frère directeur le nota comme un jeune religieux soumis, doté d’un rare don pédagogique pour susciter l’intérêt chez ses élèves. Boute-en-train en communauté, il excellait aussi dans les relations avec les parents.

De son côté, il inaugurait son journal, qu’il tiendra fidèlement pendant presque vingt ans, par ces mots : « Mes affections : Jésus et tout le reste en lui. » Satisfait de ses premiers succès, il écrivit : « C’est si beau la science au service de la religion ! Que je serai heureux de consacrer au service du Bon Maître, avec un cœur aimant, une intelligence éclairée par la foi et la science. »

Malheureusement de santé fragile – il est malade des poumons – il fut condamné au repos à la suite d’une hémorragie. Ses supérieurs lui retirèrent sa classe et lui confièrent la bibliothèque. On l’obligea aussi à des promenades quotidiennes. C’est alors que la passion pour la botanique va s’emparer de lui.

À l’époque, cette science n’était enseignée nulle part au Québec. La Flore canadienne, l’œuvre de l’abbé Provancher, datait de 1862 et le savant naturaliste n’avait pas eu de continuateur. Seul, un prêtre de Chicoutimi, l’abbé Victoire-Alphonse Huard, publiait vaille que vaille une petite feuille périodique, Le naturaliste canadien.

Les débuts de frère Victorin dans la science où il sera si brillant furent laborieux. L’ouvrage de l’abbé Provancher en main, il s’essayait à identifier les plantes qu’il ramassait lors de ses promenades, mais heureusement qu’un paysan lui indiquait le nom courant de la plante pour qu’il arrive à en retrouver le nom savant.

En 1904, il est envoyé au collège Saint-Léon, à Westmount, où se trouvaient aussi des frères irlandais. Comme le supérieur veillait à la bonne entente dans la communauté, frère Victorin fut prié de ne pas exprimer ses sentiments nationalistes, ce qui lui coûta beaucoup.

UN FRÈRE HYPERACTIF !

Heureusement, il n’y resta pas longtemps. À la suite d’une nouvelle hémorragie qui mit ses jours en danger, il se rétablit quasi miraculeusement et reçut son obédience pour le collège de Longueuil. Dans cet important établissement, il allait donner toute sa mesure. Nous sommes à la rentrée 1905, il n’avait que vingt ans.

Excellent professeur de français, de géométrie et d’algèbre, il enseignait aux finissants. Comme les frères devaient aussi s’occuper des loisirs des pensionnaires, il les entraînait dans la nature pour herboriser, mais surtout pour leur apprendre à regarder, à admirer, à se poser des questions. Les mois d’hiver étaient plus propices aux séances littéraires, qu’il animait avec un entrain sans pareil. Inutile de dire que sa popularité auprès des élèves était immense. À la récréation, on le voyait toujours entouré de plusieurs d’entre eux, avides de réponses à leurs interrogations.

De nouveau, une hémorragie l’arrêta brusquement. Contraint au repos, il prit plaisir à converser avec le frère Rolland-Germain, un Français arrivé depuis peu au Canada pour cause d’expulsion par la République. Très modeste, il avait cependant une connaissance en chimie et en sciences naturelles étonnante pour un jeune religieux d’une trentaine d’années. Il sera le véritable initiateur scientifique du frère Marie-Victorin, avant de devenir son inséparable collaborateur et ami, mais toujours dans l’ombre.

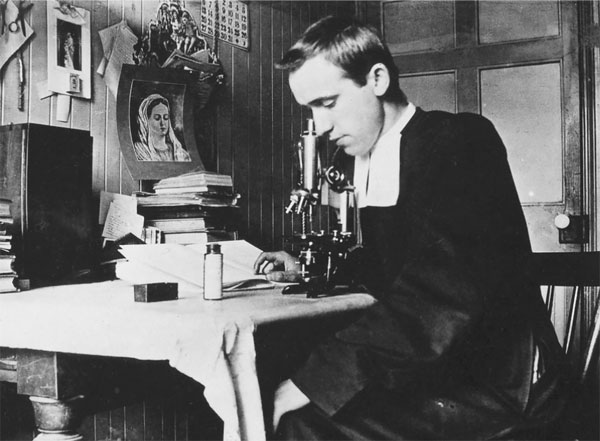

Comme son père venait de lui offrir un microscope, frère Victorin commença à se constituer un herbier, pour meubler sa convalescence. Mais une fois rétabli, il reprit sa classe avec le même succès.

Il fonda un cercle de l’ACJC pour les finissants, puis un autre pour les anciens. Une conférence animait les réunions hebdomadaires sur les sujets les plus divers, comme l’initiation à la littérature française, la réfutation du protestantisme, la guerre russo-japonaise, le système coopératif, etc. N’oublions pas qu’il était à peine plus vieux que ses élèves.

Pour lui, action catholique et action nationaliste ne font qu’un. « Le peuple canadien-français étant le peuple le plus catholique du monde, tout ce qui tend à le rendre fidèle à ses traditions, à son passé, tend à la gloire de la religion. »

Il se lança dans le théâtre. Il ne se contenta pas d’écrire une pièce sur Charles Le Moyne, le fondateur de Longueuil – elle n’est d’ailleurs pas sans valeur littéraire – mais il en supervisa aussi les décors et les costumes et, bien sûr, il assura la mise en scène. Le succès fut à la hauteur de l’énergie qu’il y avait consacrée.

Après quoi, une fois de plus, la maladie le contraignit au repos, donc à la reprise de ses activités de botaniste. Pour la première fois, il fit des découvertes qui lui parurent intéressantes. Il les communiqua à l’abbé Huard qui en rendit compte dans Le Naturaliste canadien.

EN BUTTE À LA CONTRADICTION

À peine remis, il reprit avec le même zèle et le même succès ses activités enseignantes et apostoliques. Certains frères trouvaient qu’il en faisait trop, on s’inquiéta de tels succès pour un si jeune religieux. Il souffrit de ces critiques et de cette suspicion, mais son confesseur le rassura tandis que le frère Rolland-Germain lui était un soutien indéfectible, admirant ses qualités et le bien qu’il faisait aux jeunes.

Durant l’été 1909, on lui permit d’aller herboriser loin du Collège, à Oka, sur la rive nord du lac des Deux-Montagnes. Il n’était déjà plus un botaniste amateur.

Il ne se contentait plus d’identifier les plantes, il formait à l’esprit scientifique les étudiants qui l’accompagnaient, toujours dans la ligne du combat nationaliste et sans oublier le souci de leur vie spirituelle. Chaque année, il organisait des retraites fermées, très appréciées, pour beaucoup de ses élèves qui lui confiaient leurs difficultés intimes. C’est ce qui l’amena, en 1910 à innover des leçons d’éducation sexuelle, données certes avec « une grande délicatesse et discrétion », ce qui fit tout de même jaser.

Dès lors, frère Victorin fut en butte à une opposition de plus en plus véhémente d’une partie de la communauté, malgré la protection du frère directeur. Les pages de son journal nous montrent à cette époque un jeune frère soucieux d’être un bon religieux, surmontant surnaturellement ses tentations. Sa vie spirituelle ne semble pas souffrir de ses activités débordantes. Mais quoi qu’il en soit, le frère Réticius, alors frère assistant de la Province, décida de soumettre son cas au supérieur général et à son conseil.

La même année, 1912, frère Victorin prit connaissance des travaux de Mandel sur les lois de l’hérédité. Cela lui ouvrit d’un coup de nouveaux horizons scientifiques. Jusqu’alors, la science était pour lui fondée sur l’examen du réel visible ; là, il découvrait le réel invisible. Il se passionna alors pour le processus de reproduction des cellules vivantes et leur perfectionnement. « Tandis que le monde biologique, à travers les âges géologiques, marche vers une organisation sans cesse plus élevée, le monde physique marche dans la direction opposée, vers la désintégration des structures complexes et la dissipation de l’énergie. »

Là-dessus, coup de tonnerre : le supérieur général ne l’autorisa pas à renouveler ses vœux triennaux. À leur expiration, en 1915, on décidera s’il sera admis aux vœux perpétuels ou s’il devra quitter l’Institut.

Ce fut un coup terrible qui lui arrivait juste au moment de la mort de sa mère : ses supérieurs considéraient donc qu’il était peut-être indigne d’appartenir à une communauté de pauvres frères enseignants, malgré toutes ses qualités et ses succès ; il y avait de quoi le faire réfléchir. « J’aime le Bon Dieu, j’aime les âmes, j’aime passionnément mon Institut, et c’est pourquoi le refus de me laisser prononcer mes vœux de trois ans, me blesse profondément. »

Il accepta l’épreuve surnaturellement, prêt à se soumettre à tout pour faire ses vœux perpétuels, y compris à abandonner la botanique. D’ailleurs, les supérieurs le séparèrent du frère Rolland-Germain, envoyé à Ottawa, et lui trouvèrent de quoi occuper ses ‟ vacances d’été ” autrement que par l’herborisation.

LA RÉHABILITATION

Heureusement, quelques mois plus tard, le frère Allais-Charles, successeur du frère Réticius, après l’avoir longuement écouté et lui avoir signifié quelques efforts à faire pour rester bon religieux, le reçut aux vœux perpétuels. Il les prononça avec grande ferveur le 23 juillet 1915... et ensuite redoubla d’activité.

Il écrivit une seconde pièce de théâtre, mais surtout des petits contes, publiés dans le Devoir avant d’être réunis en un livre, Croquis laurentiens, touchante peinture de la vie rurale des Canadiens-français.

La lutte des Franco-ontariens contre le Règlement 17 ne pouvait le laisser indifférent. Il communiqua son ardeur à ses élèves et à leurs parents, et invita à Longueuil Armand Lavergne, qui était alors le héros de la jeunesse nationaliste.

En 1917, il fut nommé sous-directeur du collège de Longueuil et il put reprendre ses voyages d’herborisation qui le mèneront, cet été-là, à l’île aux Coudres et à l’île d’Anticosti.

En 1918, pour assurer une plus grande fécondité spirituelle à ses activités, il voulut davantage les vouer à la Sainte Vierge et décida de se faire appeler par son nom religieux complet : frère Marie-Victorin.

À cette époque, il commençait à être connu dans le monde scientifique de la biologie. Dès 1912, il était entré en contact avec des botanistes américains qui s’intéressaient à la flore canadienne, inventoriant et nommant des espèces inconnues de l’abbé Provancher. L’esprit scientifique et nationaliste du frère Marie-Victorin s’insurgea aussitôt : « Nous ne serons une véritable nation qu’à l’heure où nous serons les maîtres par la connaissance d’abord, par la possession physique ensuite, des ressources de notre sol, de sa faune et de sa flore. » Il résolut donc de procéder à un nouvel inventaire de la flore de la Province.

Merritt L. Fernald, de l’Université Harvard, le mit en garde en lui expliquant l’ampleur et la difficulté d’un tel travail. Mais rien n’ébranla sa décision. Un voyage au Témiscouata, en 1913, lui permit de découvrir déjà une cinquantaine de nouvelles espèces, qu’il lui envoya. Le savant américain, comme d’autres botanistes anglo-canadiens, fut contraint d’admirer son travail. C’est ainsi que, sans jamais avoir suivi le moindre cours et dépourvu de tout diplôme, frère Marie-Victorin s’imposa comme un véritable savant.

PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ... AUTODIDACTE

Lorsqu’en 1919 la succursale de l’Université Laval à Montréal obtint enfin son autonomie pour devenir l’Université de Montréal, le nom du frère Marie-Victorin vint naturellement à la pensée du Chancelier pour la chaire de botanique, même s’il n’avait aucun diplôme. En dix ans de travail ‟ amateur ”, n’avait-t-il pas déjà publié 39 articles scientifiques sur la flore de la Province et 60 de vulgarisation ?

Nommé professeur agrégé à l’Université de Montréal, il souhaita présenter à Paris la nécessaire thèse de doctorat, mais, à sa très vive déception, ses supérieurs le lui refusèrent. Il la présenta donc à l’Université Laval, ce qui lui permit de devenir professeur titulaire en 1922.

Dans les premières années de sa carrière universitaire, il conserva ses activités parascolaires à Longueuil, toujours au service de son nationalisme, donc de la religion. Il était convaincu que le Canada français ne résisterait à l’assimilation que par l’élévation intellectuelle et scientifique de ses fils.

Or, dans ce combat, il se heurta à l’inertie des autorités religieuses, notamment celle des évêques, satisfaits de la situation : les vocations abondaient, les collèges classiques faisaient le plein, donc tout était bien dans le meilleur des mondes. Alors que lui, plus perspicace, se rendait compte que le Canada français perdait du terrain face aux anglo-protestants, qu’il ne résisterait pas à l’évolution du monde nord-américain avec tous ses progrès techniques. Les Canadiens-français allaient être réduits soit aux tâches subalternes, soit, s’ils voulaient réussir, à s’américaniser.

LE DÉMON DE L’ORGUEIL

Le discours moralisateur de l’Église lui semblait désuet, dénué de fondement scientifique. Aussi, à l’insu de ses supérieurs et avec la complicité d’une de ses collaboratrices, Marcelle Gauvreau, il entreprit une étude scientifique de la sexualité humaine. Il en arriva à la conclusion que le fonctionnement naturel des organes expliquait bien des péchés ; de là à prétendre réformer la morale, il n’y avait qu’un pas : « Au milieu des conventions et des hypocrisies, au milieu même des tâtonnements et des contradictions théologiques j’ai voulu, en tenant compte de ce que la biologie nous a appris, me faire moi-même un système moral. Dieu, du haut de son ciel, juge les âmes plus d’après leurs intentions que d’après leur conformisme externe. »

À la même époque, 1921, il découvrit la pensée de Teilhard de Chardin avec enthousiasme. Scientifiquement, il en conclut qu’il devait revenir sur son opposition à l’évolutionnisme, comprenant maintenant qu’il n’était pas incompatible avec la Création divine. Mais, il en tira aussi une vision plus grandiose, plus “ contemplative ”. Par l’étude scientifique, qui révélait l’extrême complexité de l’ordre naturel, l’homme pouvait entrer en contact pour ainsi dire direct avec Dieu créateur.

Sans tomber dans le panthéisme de Teilhard et son mépris de la Croix du Christ nécessaire au salut, l’esprit et l’âme du frère Marie-Victorin se détachèrent ainsi, comme irrésistiblement, de la piété traditionnelle des Frères des Écoles chrétiennes et surtout du zèle pour le salut des âmes.

Son évolution spirituelle est d’autant plus critique, que, à partir de ces années, occupant un poste important et bien en vue, il ne pouvait plus suivre la vie de communauté, par conséquent la pratique de son vœu d’obéissance se relâcha forcément.

Certes, nous possédons les témoignages de ses étudiants qui le voyaient réciter son chapelet ou dire l’office de la Sainte Vierge, ou encore, lors des journées d’herborisation, faire une visite au Saint-Sacrement. Toutefois, il ne les entraînait plus, il ne les entretenait plus de la nécessité de faire une retraite fermée... il ne leur parlait que de la nature.

LE PROMOTEUR DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES

Au fil des ans, son opposition au système scolaire de l’époque se renforçait. « Comment nos parents et nos maîtres, nos maîtres surtout, ont-ils pu accomplir ce criminel tour de force : transformer les enfants curieux et questionneurs que nous étions, en ces êtres satisfaits et payés de mots que nous sommes devenus ? »

Il aimait se détourner de la leçon magistrale traditionnelle et encourageait à la fois l’audace et le doute, l’imagination et la critique. Son influence était d’autant plus grande que ses réussites étaient évidentes.

Il monta de toutes pièces, à partir de rien, le département de botanique de l’Université de Montréal. La première année, il n’avait que trois étudiants, trois Frères des Écoles chrétiennes. L’un d’eux, le frère Major-Alexandre, deviendra son ami et sera l’auteur de toutes les illustrations de la Flore laurentienne, son maître livre.

Mais l’enthousiasme était là, et d’année en année le nombre des élèves augmenta. Il les associait à ses recherches, car pour lui enseignement et recherche devaient être liés, sinon le professeur est, disait-il, « un donneur de cours en conserve ». C’était une nouveauté à l’époque et c’est en cela qu’il est considéré, avec raison, comme l’un des fondateurs de l’université moderne au Québec.

En 1923, avec Léo Parizeau, un médecin-radiologiste, il fonda l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences. Il fut aussi à l’origine de la Société canadienne d’histoire naturelle. À partir de 1931, cette dernière encouragea dans toute la Province les cercles des jeunes naturalistes, fondés quelques années auparavant par Adrien Rivard, frère de Sainte-Croix. Avec leur succès considérable, ils furent le vivier de l’esprit scientifique pour les Canadiens-français.

Sans cesse, il inculquait la nécessité de la science et la nécessité de s’imposer aux Anglais. Voilà pourquoi, en 1924, lorsqu’il fut admis à la Société royale du Canada, il protesta. On l’avait inscrit en effet à la section littéraire et non pas à la section scientifique, comme si les Croquis laurentiens étaient l’essentiel de son œuvre. Pendant trois ans, il n’aura de cesse d’obtenir son inscription à la section biologie ; il en deviendra le président en1933, non sans fierté.

La critique des collèges classiques était un autre cheval de bataille. Non sans exagération, il les considérait comme déconnectés de la réalité. Toutefois, il avait raison de vouloir un enseignement secondaire plus adapté à « cet effarant progrès scientifique, économique, industriel qui a transformé le monde. Les sciences sont devenues une nécessité nationale », répétait-il sans cesse.

UNIVERSITAIRE HYPERACTIF !

Aujourd’hui, le nom de frère Marie-Victorin reste d’abord attaché à la réalisation du Jardin botanique de Montréal, fondé en 1930, en pleine crise économique, sous l’égide de la Société canadienne d’histoire naturelle.

Pressentant que la ville de Montréal deviendrait une métropole, il lui paraissait nécessaire de la doter d’un jardin botanique qui serait un lieu d’initiation aux sciences naturelles pour la jeunesse, mais aussi une attraction touristique. C’est avec une rare opiniâtreté qu’il défendit son projet et obtint définitivement gain de cause en 1936, grâce à Duplessis qui déclara le chantier d’intérêt public et y enrôla les chômeurs. “ Son ” jardin deviendra rapidement un des plus beaux du monde, avec celui de Tokyo.

L’Université de Montréal devrait aussi garder la mémoire du frère Marie-Victorin avec reconnaissance. Elle lui doit en effet sa survie lorsqu’au moment de la crise de 1929, le financement de la construction de ses locaux sur le Mont-Royal la menait à la faillite.

S’il sembla se séparer d’elle en installant son institut universitaire de botanique au Jardin botanique, il mit sa renommée et ses dons de polémiste à son service pour lui obtenir les aides financières et surtout les protections politiques qui lui manquaient.

Par exemple, lorsqu’au début de la crise, on parla de faire des économies en fermant ce que d’aucuns appelaient des ‟ facultés de luxe ” : la philosophie, la géologie, la botanique, etc., il plongea sa plume dans le vitriol et écrivit dans Le Devoir un article qui se terminait ainsi : « On s’étonne que de pareilles énormités puissent germer dans le cerveau de certains chefs de file universitaires. » L’idée fut vite abandonnée.

L’année suivante, il organisa un comité de professeurs, puis en 1936, une société d’études et de libre discussion de problèmes universitaires. Enfin, il fit jouer à plein ses excellentes relations avec le très populaire maire de Montréal, Camillien Houde, son ancien élève.

Pour les botanistes du monde entier, frère Marie-Victorin est, avant tout, l’auteur de La Flore laurentienne, le répertoire des 1917 plantes de la partie habitée du Québec. Cet ouvrage remarquable de 917 pages, publié en 1935, est un modèle du genre. Le couronnement de plus de vingt ans de travaux, puisqu’il est l’aboutissement de la résolution prise en 1912 d’actualiser l’ouvrage de l’abbé Provancher. Il acheva d’assurer la réputation mondiale du frère comme savant botaniste.

Peu après, sa santé se détériora de plus en plus. Il dut délaisser l’administration quotidienne tant du Jardin botanique que de l’Institut universitaire ; mais il avait formé d’excellents collaborateurs qui continuèrent son œuvre.

Comme il ne pouvait plus supporter la rudesse du climat canadien, il se rendait chaque hiver à Cuba où son Institut possédait d’importants établissements. Il y retrouvait un certain frère Léon, lui aussi passionné de botanique, avec lequel il entreprit l’inventaire de la flore de l’Île.

Il faut encore mentionner l’émission radiophonique très populaire de vulgarisation scientifique, qu’il assura sur les ondes de Radio-Canada, de 1940 jusqu’à sa mort.

Cette existence bien remplie devait se terminer tragiquement le 15 juillet 1944, au soir d’une journée d’herborisation dans son pays natal. C’est tard dans la nuit que lui et ses collaborateurs reprirent la route de Montréal. Près de Saint-Hyacinthe, le chauffeur, aveuglé par les phares d’un véhicule, entra en collision avec un autre véhicule. Le frère Marie-Victorin, qui somnolait, fut projeté sur le pare-brise, il avait le visage en sang, mais ce n’était que blessures superficielles. Cependant, son cœur ne résista pas au choc et à la longue attente des secours : il mourut d’une syncope dans le taxi qui le conduisait à l’hôpital.

UNE BELLE ŒUVRE QUI AURAIT PU ÊTRE PLUS BELLE ENCORE !

Quel jugement porter sur ce religieux quelque peu hors normes, qui a été indiscutablement le premier artisan du développement de l’enseignement scientifique supérieur au Canada français ?

D’abord, il faut constater son attachement indubitable à sa Congrégation religieuse. Lorsqu’en 1932, l’Université Laval voudra le mettre à la tête de sa faculté de Sciences, on lui proposera l’ordination sacerdotale ; il répondit à Mgr Camille Roy : « C’est tout réfléchi, je reste Frère des Écoles chrétiennes, attaché à l’Université de Montréal. » En 1944, il dira de nouveau : « Je reste religieux, membre d’une communauté que j’aime ».

Toutefois, nous avons déjà remarqué qu’après 1920, ses écrits ne témoignent plus du même souci du salut des âmes ou de la même inquiétude devant l’ébranlement de la chrétienté.

Certes, comme le reconnaît un de ses confrères : « Sa vie était insolite pour un Frère des Écoles chrétiennes. » Sa santé exigeait beaucoup de dispenses, son enseignement à l’université aussi et il sortait du cadre ordinaire de la vocation des frères.

Mais là n’est pas le vrai problème que pose le cas du frère Marie-Victorin. Pour beaucoup, c’est surtout par ses prises de position, ses critiques contre l’institution scolaire et universitaire qu’il manquait à sa vocation d’humble frère enseignant.

De fait, sa vive intelligence, sa perspicacité lui avaient permis de saisir les carences de la hiérarchie de l’Église canadienne-française dans son conservatisme satisfait. Par nationalisme, mais aussi par cohérence avec son attachement à sa Foi, il n’a pas voulu rester silencieux et il s’est employé à faire évoluer la situation, maniant sans retenue l’esprit critique.

D’où l’attitude de ses supérieurs qui, à la fois, ont fait preuve de compréhension et l’ont soutenu dans ses travaux scientifiques, mais ils se méfiaient aussi de son exemple. Par exemple, le frère Romuald-Hosea, frère assistant de 1930 à 1946, écrivit au supérieur général : « Ce que je trouve de plus déprimant humainement parlant, c’est que les hommes qui ont été encouragés pour les études et même pour le Second Noviciat, ces hommes ne sont presque pas utilisables pour la conduite d’une Communauté. Souvent ces intellectuels sont de grands critiqueurs, et quand on les aborde pour une coopération, ils ne se sentent pas capables. (...) Tout ce travail néfaste sur les intellectuels est attribuable à notre Universitaire Marie-Victorin, qui par son persiflage empoisonne les esprits de ses admirateurs. »

En 1934, délégué des frères de la Province de l’Est au Chapitre général de sa Congrégation, il y fit une importante intervention sur le manque de formation académique et scientifique des frères. Ce fut une véritable bombe, il dénonçait « la déplorable facilité avec laquelle on reçoit des sujets qui ne sont nullement préparés à la partie pratique de la vocation qu’ils embrassent. » Le Chapitre tint compte de certaines de ses recommandations, mais ne publia pas son mémoire. Par contre, ce dernier fut ressorti en 1965, à la fin du Concile, et tous les frères furent invités à en prendre connaissance. Cela dit tout sur l’esprit qui animait notre frère dès les années trente !

Mais il nous faut aller plus loin, et regretter que ce “ grand homme ”, qui se voulait nationaliste canadien-français et qu’on nous présente comme un visionnaire – et certes, il l’a été pour la nécessité du développement des études scientifiques – n’ait pas su voir les funestes conséquences de la laïcisation. Tant et si bien que ses critiques ont fait le jeu des démolisseurs du Canada français et de l’Église auxquels il était pourtant attaché.

Dans le sermon de clôture d’une retraite prêchée en 1962 à des Frères des Écoles chrétiennes en France, notre Père, l’abbé de Nantes, montra comment l’État laïc asphyxie peu à peu l’Église et ses institutions, et qu’en voulant s’ouvrir au monde, être comme le monde, l’Église précipite le mouvement.

Pour résister il faut au contraire, « rester nous-mêmes. Ce qui veut dire être fièrement de l’Église catholique. Être fier de son passé, de ce que l’Église a fait, et vouloir le continuer. Avoir confiance en l’Esprit saint, c’est toujours sa grâce qui fait des miracles... et confiance en l’Église. Il ne s’agit donc pas d’être ouverts au monde, mais d’être libres d’avoir notre ascèse personnelle, libres d’être aussi religieux, aussi ascétiques, aussi dévots que nos pères, nos frères d’il y a 50 ans. (...) La modernisation, c’est très bien, mais si c’est une laïcisation qui nous est demandée, nous perdrons finalement notre différence de potentiel. Il faut bien s’adapter, mais si c’est pour descendre de niveau, dans le confort médiocre, dans les amusements médiocres de tout le monde, nous sommes alors comme tout le monde et l’ennemi a finalement prévalu. (...) Sans compter qu’à ce ravalement au niveau de tout le monde, nous perdons la grâce ; or, sans la grâce, comment pourrons-nous conquérir le monde moderne ? C’est la grâce qui fait tout. »

Notre génie scientifique n’a pas eu cette clairvoyance. Lorsqu’il était dans sa communauté à Longueuil, il agissait en vrai fils de saint Jean-Baptiste de la Salle, avec le souci du salut des âmes de ses élèves et de leur formation chrétienne, alors que, une fois devenu professeur titulaire de l’Université de Montréal, son zèle religieux s’estompa.

Bien sûr, il y eut l’influence néfaste des écrits de Teilhard de Chardin, mais c’est aussi parce qu’il s’était attribué à lui-même une autre mission : la défense des institutions d’enseignement scientifique. Certes, il proclamait que l’Église devait convaincre la jeunesse qu’il n’y avait pas d’opposition entre la foi et la raison, mais il n’intégrait pas ce souci dans son enseignement.

Alors que ses talents pédagogiques et sa science auraient dû lui permettre de concevoir un enseignement supérieur scientifique qui prenne en compte la formation morale et spirituelle des étudiants comme la promotion de la chrétienté, il l’a conçu – pour la jeunesse canadienne française – sur le modèle pratiqué chez les anglo-protestants ou à la Sorbonne. Il n’a donc pas su préserver l’âme du Canada français.

Modèle pour les botanistes, il ne peut pas en être un pour les religieux enseignants de la renaissance catholique à venir.