LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

N° 250 – Décembre 2019

Rédaction : Maison Sainte-Thérèse

Guy Rocher :

un fruit amer de la JEC

PIERRE Duchesne, ancien ministre de l’Enseignement supérieur du gouvernement Marois, vient de consacrer une biographie à Guy Rocher, le premier de nos grands sociologues, dont l’intérêt n’a d’égal que la facilité de lecture. Elle nous donne à suivre l’évolution d’un jeune garçon pieux, excellent élève d’un collège classique, qui, un quart de siècle plus tard, aura perdu la foi et œuvrera au sein de la Commission Parent à saborder l’enseignement public confessionnel au Québec.

UN ENFANT PIEUX ET INTELLIGENT

Guy Rocher est né le 20 avril 1924. Son enfance heureuse, comme celle de son unique frère cadet, est bouleversée huit ans plus tard par la mort prématurée de leur père, victime du cancer, à l’âge de 39 ans. Tandis que sa veuve s’enfonce dans une profonde dépression, le jeune Guy est très marqué par cette disparition à laquelle il n’avait pas été préparé. Il en gardera la pensée d’avoir été abandonné et sera persuadé que lui aussi mourra jeune.

Durant ses vacances, il aime servir tôt matin la messe d’un des prêtres de passage, et c’est l’un d’eux qui, se rendant compte de ses qualités intellectuelles, convaincra sa mère de l’inscrire pour son secondaire au collège classique de l’Assomption. Il y entre à onze ans, avec presque deux années d’avance ; mais comme il est grand de taille, cela ne se remarque pas.

Autant son primaire chez les Sœurs de la Providence à Montréal lui aura été pénible, autant il va s’épanouir au collège. Pierre Duchesne n’hésite pas à citer ses heureux souvenirs de cette période et ses éloges de l’éducation reçue alors. « C’est au collège que j’ai découvert le goût de l’étude et ce goût d’apprendre. » Il rafle pratiquement tous les prix.

Même l’apprentissage du grec lui convient : « C’était un travail intelligent. Cela nous forçait à une enquête intellectuelle que j’aimais beaucoup. J’avais beaucoup de plaisir. »

Il s’y fait beaucoup d’amis, parmi lesquels Camille Laurin. « J’aimais les confrères de collège. Je dois dire que l’on vivait dans ce collège en toute sécurité, dans l’honnêteté totale et avec beaucoup d’amitié. » Évidemment, la pratique religieuse est omniprésente : « Peut-être que tous les garçons n’aimaient pas cela autant que moi ! Mais moi, je me sentais bien dans cet environnement. D’ailleurs, les professeurs ne présentaient pas cela comme des contraintes. J’aimais la liturgie. Je trouvais cela beau. Tout comme j’aimais beaucoup le grégorien ; c’était mélodieux. »

C’est l’abbé Blaise-Émile Pleau qui initie ses élèves au nationalisme canadien-français, celui d’Henri Bourassa qu’on vénère avec enthousiasme. Nous sommes en 1937-38. Le collège formait les étudiants à la vie publique par le biais des académies ; c’est dans ce cadre que Guy Rocher prononcera son premier discours, en anglais, sur le thème de la nécessité pour le Canada de se doter de son propre drapeau. « Ce discours a marqué ma vie ! J’ai eu la surprise d’être applaudi et écouté. C’est là que j’ai compris que je pouvais être un orateur, que je pouvais parler en public. »

Toutefois, le nationalisme de l’abbé Pleau était plus une revendication à l’égalité vis-à-vis des Canadiens anglais et à l’indépendance de Londres, qu’une défense de l’âme catholique du Canada-français.

Professeurs du collège classique de l’Assomption

Par contre, après 1940, professeurs et élèves sont franchement admiratifs du Maréchal Pétain, jusqu’à ouvrir les yeux sur les carences de la démocratie parlementaire : « Nous croyions, dira Guy Rocher, qu’il fallait inventer une démocratie où les syndicats d’ouvriers, de paysans, d’entrepreneurs, d’industriels seraient représentés selon un mode proportionnel à déterminer. Cette idée me fascinait et m’apparaissait plus réaliste que la démocratie parlementaire, basée uniquement sur le vote de l’individu, le suffrage universel et les partis. »

Remarquons aussi que, s’il a beaucoup aimé lire la Somme théologique de saint Thomas dont la logique avec laquelle le Docteur angélique répond aux questions passionne sa jeune intelligence, le cours de philosophie scolastique l’assommait. Nous avons déjà rencontré cette carence de l’enseignement classique catholique de cette époque qui présentait aux étudiants un chapelet de vérités, sans en faire apprécier la force démonstrative, et cela depuis que Léon XIII, en ralliant l’Église au pouvoir politique, avait détourné pratiquement les catholiques de la controverse.

On s’étonne aussi de voir l’abbé Henri Langlois, le futur supérieur de l’institution pendant de longues années, passer en cachette à son jeune élève les romans d’André Gide, dont L’immoraliste.

Mais c’est surtout le directeur des élèves, l’abbé Alcide McDuff, qui aura une influence déterminante sur notre futur sociologue. Malgré l’opposition de plusieurs professeurs, il prône l’éducation à la liberté : « En dehors du collège, leur dit-il, lorsque vous aurez terminé vos études, vous allez vivre librement. Cela s’apprend... être libre. » Ou encore : « C’est important d’apprendre la responsabilité dans la liberté ! Et c’est une manière de respecter l’autorité que de savoir que l’on est aussi libre. »

LA JEC OU LA TENTATION DE L’ORGUEIL

En 1935, ce prêtre fait entrer avec enthousiasme la JEC au collège et en devient l’aumônier. Guy Rocher, avec Camille Laurin, Jean-Marc Daoust et Roger Lemieux, fait partie du premier groupe que le propagandiste général du mouvement, Gérard Pelletier, vient initier.

Guy est fasciné par la personnalité de ce dernier : « Son intelligence, tout comme son regard, me perçait. C’est un excellent orateur. Il a une pensée originale et généreuse. (...) Il a été pour moi un modèle inspirant et probablement un grand frère intellectuel et spirituel. »

Sans critiquer la doctrine classique de l’Église, Pelletier leur explique que la recherche du salut individuel n’est pas suffisante : « Chacun doit avoir un esprit collectif, un esprit social, un sens des responsabilités, mais doit le développer de manière libre. »

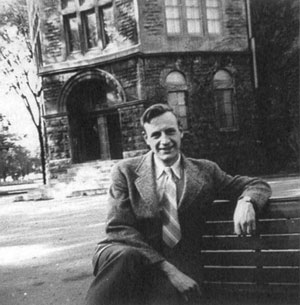

Guy Rocher

Comme au collège les jeunes sont totalement pris en charge, il faut donc y développer plus d’autonomie afin de les rendre responsables. Pour cela on appliquera la méthode de l’Action catholique : « voir-juger-agir. » « On a demandé un changement d’attitude du collège, se rappelle Guy Rocher, et l’abbé McDuff était favorable à cela. »

Aussi termine-t-il ses études classiques à l’été 1943, très satisfait de tout, répétons-le puisque nous le verrons s’employer à démolir le système : « Le collège est un endroit où je me suis épanoui personnellement. Je réussissais bien dans mes études et je peux dire que j’ai été heureux. » Honnêtement, il reconnaît y avoir appris notamment combien « la réflexion humaine repose sur la pensée accumulée au cours des siècles antérieurs, souvent très ancienne... » Vraiment, quel obscurantisme lumineux !

Une retraite l’ayant convaincu qu’il avait la vocation religieuse, et plus précisément celle de dominicain, il entre au noviciat, au désespoir de sa mère. Il n’y restera que quatre mois, n’en supportant pas le cadre rigide. Il quitte en déclarant au Père-maître : « Il me semble qu’il manque un quatrième vœu que l’on ne prononce pas, et c’est l’absence de liberté. » Preuve que le virus était déjà inoculé.

Il rentre donc à la maison pour la plus grande joie de sa mère qui le laisse dès lors mener sa vie comme il l’entend. Pour la première fois, il trouve un étrange avantage à la mort prématurée de son père : « C’est une grande peine, mais en même temps, le sentiment qu’en partant, mon père m’a laissé libre... » Pas de doute, à ses yeux la liberté est déjà le bien suprême.

Désirant faire du journalisme, il contacte Gérard Pelletier, devenu président national de la JEC, pour mettre ses talents au service du journal jéciste qui vient d’être lancé. Mais on lui propose mieux : rien de moins que la présidence de la JEC à Montréal ! Travail à plein temps, bénévole certes, mais qu’importe lorsqu’on devient « un laïc fort actif au sein de l’Église ».

Avec beaucoup d’ardeur, il se donne à cet apostolat, visitant les collèges classiques où il retrouve l’atmosphère de l’Assomption, mais aussi ceux des Frères, qu’il ne connaissait pas.

Son bureau est installé dans les mêmes locaux que la branche féminine de la JEC. Honni soit qui mal y pense, car on ne doit pas douter que le « catholicisme vigoureux », la mystique de l’engagement social, l’esprit de conquête, tiennent lieu de vertu à cette première génération de la JEC, qui déjà porte en germe la Révolution tranquille.

« Nous considérions que la mentalité de l’Église catholique était beaucoup trop orientée vers le salut individuel, et, au fond, sur l’instrumentalisation de l’Église pour sauver son âme... On ne fait pas son salut seul. Chaque chrétien appartient à une vaste communauté dont le Christ est le roi. » Certes, mais à condition de ne pas se lancer pour cela à la conquête de la liberté et « convoyer le socialisme l’œil fixé sur une chimère », pour reprendre l’expression de saint Pie X condamnant Le Sillon et la démocratie chrétienne.

Face à une Église institutionnelle, conservatrice, le « Voir-juger-agir » lui paraît comme « une invitation à connaître d’abord, à transformer ensuite la réalité qui nous entourait ».

Ses nombreux déplacements lui procurent l’occasion de se plonger dans la lecture des auteurs modernes, au premier rang desquels Maritain. Il vit alors « une renaissance intellectuelle », qui entraîne aussi une évolution spirituelle : son catholicisme traditionnel de droite commence à s’estomper.

Il termine brillamment une première année d’études de droit, mais abandonne ensuite l’université, seule la JEC l’intéresse. En 1945, pour le dixième anniversaire du mouvement, il organise une grande manifestation à Montréal qui rassemble 25 000 jeunes. « Nous avons bâti une solidarité dans nos écoles, nos collèges et nos couvents depuis 10 ans. Nous pourrons donc bâtir la société ! »

Manifestation de la JEC pour le 10e anniversaire

LA TOURNÉE EUROPÉENNE À LA DÉCOUVERTE DE LA JEUNESSE MILITANTE

On lui propose alors le poste de président national de la JEC puisqu’il a « le bon profil », comme on dirait aujourd’hui, pour représenter la jeunesse canadienne catholique à des réunions internationales des mouvements de jeunes qui doivent se tenir en Europe.

À 22 ans, le voilà parti pour une tournée qui va le mettre au contact des penseurs de gauche et de la jeunesse communiste qu’on lui a pourtant toujours dépeinte comme un danger mortel pour nos libres sociétés occidentales. Les cinquante pages de sa biographie, consacrées à cette tournée, sont révélatrices et des plus intéressantes.

Première étape : l’Angleterre, où il rencontre les responsables du Réarmement moral, un mouvement neutre fondé en 1938 par un pasteur luthérien pour favoriser la paix entre les peuples. Il s’entend parfaitement avec eux puisque « nous avions en commun la recherche de la fraternité humaine », au point qu’ils lui servent de mentor pour les congrès internationaux suivants, où le p’tit gars de Berthierville est quelque peu dépaysé.

La vingtième conférence annuelle de l’Entr’Aide universitaire, autre organisation étudiante non confessionnelle, lui ouvre des perspectives inconnues : « C’était très concret. Il n’y avait pas d’idéologie ni de religion (...) Ce fut un choc, j’entrais dans un monde nouveau de réflexion. Il y avait des dimensions politiques, communautaires, nationales et syndicales. Nous n’avions pas fait à la JEC canadienne, un effort de réflexion aussi intense que les Européens. »

En août 1946, le voici à Paris, accueilli à la JEC par André Rauget, le futur directeur du Monde diplomatique et par René Rémond, le futur historien démocrate-chrétien. Naïvement, il gobe le mythe gaulliste de la Résistance. Son admiration pour le Maréchal, héritée de ses maîtres, s’écroule alors, ébranlant sa confiance en l’Église qui lui avait donné la Révolution nationale en modèle. « Je rencontrai pour la première fois des jeunes chrétiens qui avaient milité avec de jeunes communistes dans la Résistance, qui avaient rêvé ensemble de reconstruire un monde meilleur après la guerre. »

Heureusement, sa participation au Congrès mondial de la jeunesse étudiante à Prague, sous haute surveillance du parti communiste, le refroidit tout de même. Cependant, il ne remet pas en cause le marxisme, mais le stalinisme : « Ces militants appartenaient à une église qui était encore plus rigide que la mienne ! »

À Prague, il se fait un nouvel ami en la personne de Paul Gérin-Lajoie, le futur ministre de l’Éducation, au moment de la Révolution tranquille.

ATTEINT DU VIRUS DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Lorsqu’il revient au Québec, Guy Rocher est admiratif de la puissance militante du marxisme, il écrit : « Non seulement nous avons à suivre le rythme du monde, mais il nous faut le devancer. Nous devons mener la révolution. » La mue du pieux étudiant d’un de nos meilleurs collèges classiques catholiques est terminée pour l’essentiel.

De son voyage en Europe, retenons aussi son audience privée avec le pape Pie XII qui le met en garde contre le communisme. Mais le jeune laïc « fort actif au sein de l’Église » se permet de répliquer au Saint-Père : « Ce qui menace beaucoup plus les jeunes, du moins pour le moment, c’est l’américanisme, le matérialisme, la vie facile. Et dans nos institutions scolaires officiellement catholiques, c’est un christianisme qu’on pourrait appeler “ héréditaire ”. » Sur ce dernier mot, le Saint-Père réagit tout de même, mais ce n’est que pour préciser : « C’est un très bel héritage ! Mais évidemment, il faut le garder vivant, vivant ! »

Au sortir de l’audience pontificale, Mgr Montini, le futur Paul VI, lui tient un tout autre langage : « Mgr Montini nous disait : tant que le dialogue est possible, ce n’est pas mauvais de travailler avec les jeunesses communistes. On sait que vous gardez vos convictions. Il avait l’esprit ouvert et nous encourageait. »

Enfin, à Lyon il rencontre ce même foyer de démocrates-chrétiens de gauche que notre Père, l’abbé de Nantes, a connu deux ans plus tôt. « Ils s’attendaient à voir arriver un bon Canadien réactionnaire et conservateur, très clérical et anticommuniste. Quand, en réponse à leurs premières questions très prudentes, je leur dis ce que je pensais du marxisme, de la situation actuelle en France, quand je leur dis nos constatations à travers l’Europe, ils ouvraient les yeux grands comme des dollars et n’en croyaient pas leurs oreilles. (...) Ils pouvaient à peine croire que nous avions pu secouer l’étouffoir clérical, nationaliste, bourgeoisement quiet, pour adopter nous-mêmes une optique toute neuve. Pour la première fois, ils rencontraient un Canadien qui parlait comme eux. »

Il revient donc d’Europe en 1947, enchanté d’avoir découvert « un XXe siècle marqué par une très grande diversité de mouvements religieux et de mouvements neutres, mais d’inspiration religieuse ». Un ardent désir l’anime : « celui de rechristianiser les âmes en ouvrant les esprits pour que la personne soit plus libre et responsable. » Il estime en effet que sa foi est plus forte que jamais.

Il faut croire que ce n’est déjà plus la foi catholique dont il parle ici, puisque celle-ci ne va plus longtemps résister.

Au Québec, il retrouve une JEC en butte à la suspicion des évêques inquiets de sa dérive, à l’exception de Mgr Charbonneau, l’archevêque de Montréal.

DE LA JEC À LA SOCIOLOGIE

Guy Rocher épouse évidemment les vues de ce dernier et du Père Lévesque, doyen de la faculté des sciences sociales de l’Université Laval. Ce dominicain, très opposé à Duplessis et qui prépare déjà de loin la Révolution tranquille, lui suggère de s’inscrire en sociologie. « Je peux dire qu’avec le voir-juger-agir, j’ai développé mon premier regard sociologique. (...) C’était le fondement de la spiritualité que j’ai vécue pendant ces années-là, et c’est devenu le fondement de mon orientation professionnelle. »

Il a une immense admiration pour le Père Lévesque, au point de renoncer facilement à ses convictions nationalistes pour adopter le fédéralisme du fils de Lacordaire. « Ce n’était pas un intellectuel pur. Il avait fait beaucoup d’études, mais c’était avant tout un homme d’action et un rassembleur. Il a été mon professeur, mon doyen, un conseiller ; il a sans doute été, pour l’orphelin de père que j’étais, une figure paternelle. Je lui dois mon initiation aux sciences sociales, je lui dois ma carrière universitaire. »

Étudiant à l’Université Harvard

C’est ainsi que, durant ses études, il sera en position de se lier d’amitié avec tous les intellectuels qui feront la Révolution tranquille. C’est désormais son monde, un monde où l’Église est absente.

Le Père Lévesque lui ouvre les portes de l’Université Harvard où il fera son doctorat ; mais où aussi il perdra la foi en 1951, après y avoir découvert le freudisme et le relativisme anthropologique. « Habitué aux dogmes de l’Église catholique, j’ai eu un choc intellectuel et spirituel. » Son biographe ne nous dit pas la réaction du Père Lévesque à cette nouvelle ; mais en eut-t-il une ?

En juin 1958, il devient officiellement le premier Québécois à obtenir un doctorat en sociologie. Après une année à Paris comme chercheur au CNRS, il revient au Québec pour enseigner d’abord à Laval puis, en 1960, à l’Université de Montréal, où il prend en charge le département de sociologie avec le titre de vice-doyen.

LA COMMISSION PARENT

C’est là qu’en avril 1961, Paul Gérin-Lajoie, devenu ministre, lui demande de participer à la Commission royale d’enquête sur l’enseignement qu’il vient d’établir et dont Mgr Parent, recteur de l’Université Laval, est nommé président. Ce choix le déçoit et le fait hésiter : « Encore le cléricalisme, dont on n’arrive pas à sortir, qui va marquer cette commission d’enquête ! »

Arthur Tremblay

Arthur Tremblay, un autre de ses amis et disciple du Père Lévesque, sous-ministre de Gérin-Lajoie et, à ce titre, représentant du gouvernement auprès de la commission, le rassure : « C’est lui qui le premier m’a convaincu que le Québec ne pouvait changer que si on changeait son système d’enseignement. » Mgr Parent est un homme ouvert, il n’allait pas bloquer les choses. Car il s’agit évidemment dès le début de faire évoluer le système.

Les commissaires commencent par se poser la question de la pertinence d’une philosophie de l’éducation. Certains, comme Gérard Filion, voudraient que l’on consulte Esdras Minville, notre plus grand penseur du nationalisme canadien-français, qui fut la cheville ouvrière de la Commission Tremblay sur les problèmes constitutionnels. De fait, il est logique, s’il faut changer la société, de se demander quel est le but à atteindre, que faut-il comme système scolaire moderne pour le développement politique, économique et social du Canada-français ?

Mais Guy Rocher et Arthur Tremblay font prévaloir une autre perspective plus révolutionnaire : il veulent d’abord s’interroger sur l’état présent de la société et sur les changements qu’elle subit, afin de s’y adapter. On ne remettrait pas en cause l’évolution actuelle : c’était donc, dès le début, renoncer à la contrer.

Gérin-Lajoie voulait en fait « la démocratisation de l’enseignement en même temps que la coordination la plus parfaite possible au plan académique et administratif ».

La confessionnalité de l’enseignement et le rôle que doivent jouer à l’avenir les évêques dans le système éducatif québécois vont provoquer les débats les plus animés au sein de la commission sous la présidence paterne de Mgr Parent. De mois en mois, de projet en projet, on passera d’un système où le gouvernement gère le matériel et indique les buts académiques à atteindre, tandis qu’un conseil de l’Instruction publique, dédoublé entre catholique et protestant, détermine les programmes et choisit les manuels, à un système où le ministère de l’Éducation concentre tous les pouvoirs, le conseil ne gardant qu’un rôle consultatif, dont les évêques sont exclus.

Tout au long du processus, les évêques ont été consultés officieusement. Mgr Cabana, archevêque de Sherbrooke, en est le plus ferme opposant : « Si nous cédons sur ce point, ce sera le scandale du siècle et, avant longtemps, la confessionnalité des écoles disparaîtra. » Il avait vu juste. Sont du même avis Mgr Pelletier de Trois-Rivières et Mgr Bernier de Gaspé qui déclare : « C’est une décapitation que le peuple ne demande pas. » Par contre le cardinal Léger est favorable ; à Guy Rocher il déclare : « Tout ce que je peux dire, c’est que si j’étais contre un ministère de l’Éducation, je serais contre la très grande majorité des évêques du monde qui vivent avec des ministères de l’Éducation. » Le raisonnement est inepte puisque ce n’est pas parce que des évêques vivent sous un système que ce système est bon pour préserver la foi catholique du peuple dont vous avez la charge !

Les membres de la commission Parent. Guy Rocher est le troisième à partir de la droite.

Finalement, tous les commissaires se rallient à des recommandations qui portent en germe la déconfessionnalisation des écoles, au nom du respect de la démocratie. « L’idée d’avoir un ministère de l’Éducation était appuyée par la perspective d’une société québécoise en mutation, en changement. On justifiait ce ministère par les besoins d’une société démocratique. Il nous devenait inacceptable que l’ensemble du système d’éducation publique soit entre les mains de l’Église catholique, qui n’est pas élue et qui ne représente personne d’autre qu’elle-même. C’est sur la base d’une société démocratique que l’on a commencé à développer notre réquisitoire et la légitimité d’un système d’éducation. »

La commission était convaincue que « seul le pouvoir politique possède les moyens nécessaires pour réaliser cet objectif, parce qu’il est la seule instance qui détient une autorité générale sur tout le territoire, sur toute la population et sur toutes les institutions. »

Sœur Marie-Laurent de Rome, la plus réactionnaire des commissaires, le reconnaîtra et dira à Guy Rocher : « Finalement, ce qui me fait accepter le ministère de l’Éducation, c’est la perspective démocratique. Je reconnais que vous avez raison là-dessus. »

Le premier volume de la biographie de Guy Rocher s’achève sur cette première victoire de la Révolution tranquille contre l’Église, gagnée en grande partie grâce à ces anciens de la JEC !

Cette biographie nous fait donc comprendre que pour en arriver à l’apostasie actuelle, via une révolution « tranquille » il a fallu :

– un enseignement catholique classique de qualité, mais d’où le combat de l’Église était absent.

– un mouvement d’action catholique centré sur l’épanouissement de la personne, voulu et béni par le Pape.

– un épiscopat incapable de prévoir le mal que provoquera un tel mouvement, et donc qui lui laissera le champ libre.

– enfin, un concile pour étendre les faux principes à l’ensemble de l’Église.

Ni Guy Rocher, ni l’Église canadienne-française d’après-guerre ne sortent grandis de cette biographie. Mais elle nous montre d’une manière saisissante la marche inexorable de l’apostasie dans une société diaboliquement désorientée, que seule la puissance du Cœur Immaculé de Marie aurait pu contrer, Elle seule en triomphera demain.