LA RENAISSANCE CATHOLIQUE

N° 257 – Novembre 2021

Rédaction : Maison Sainte-Thérèse

De la Bretagne aux plaines de l’Ouest canadien

Un défricheur franco-albertain : Alexandre Mahé

DANS notre volonté d’élaborer une doctrine nationaliste canadienne-française, nous devons nous intéresser au sort de nos minorités dans les autres provinces. Nous avons déjà étudié le rôle fondamental tenu par les Oblats de Marie Immaculée et les évêques dans l’Ouest, il nous faut maintenant nous pencher sur les colons. La publication d’un condensé de la thèse de doctorat de Juliette-Marthe Champagne sous le titre : « De la Bretagne aux plaines de l’Ouest canadien, lettres d’un défricheur franco-albertain, Alexandre Mahé » (Presses de l’Université Laval – 2003), va nous le permettre plus facilement.

Ce colon franco-albertain, qui n’est autre que le grand-père maternel de l’auteur, a vécu de 1880 à 1968 ; il a laissé un journal régulièrement tenu et une importante correspondance qui nous donnent une idée précise des difficultés de la colonisation dans l’Ouest et des conditions de sa réussite.

QUAND UN RELIGIEUX BRETON SE FAIT COLON

Alexandre Mahé est né le 20 février 1880 près de Josselin, en Bretagne, dans la commune de Guégon. Il était le troisième de cinq enfants, son père était laboureur. À l’époque, les Bretons de l’intérieur des terres menaient une vie très dure et pauvre. Il n’était pas rare de voir des familles comme les Mahé vivre à plusieurs dans la même ferme, et parfois être dans l’obligation d’émigrer malgré leur attachement à la terre natale.

Les Mahé, comme pratiquement toute la population de ce coin de France, étaient catholiques et royalistes. Alexandre hérita de ces convictions en même temps que de la foi et de la dévotion à sainte Anne. Les grandes cérémonies à la mémoire des prêtres réfractaires martyrisés dans la région, organisées entre 1890 et 1895, l’avaient marqué. Dans la famille, on gardait aussi très vivace le souvenir de son trisaïeul, éventré par les bleus devant sa femme et ses enfants.

Il fréquenta l’école du village, tenue par les frères de l’Instruction chrétienne, dont la maison mère était à Ploërmel, à quelques kilomètres de là. Il y reçut une excellente éducation d’abord en catéchisme, puis en français, arithmétique, histoire, dessin, comptabilité, géographie, hydrographie et en agriculture.

À 15 ans, sur la recommandation de son curé, il entra au noviciat de ces religieux enseignants et obtint son diplôme universitaire d’enseignement primaire, décerné par l’Université catholique d’Angers, en 1897, donc à 17 ans. Il fut envoyé au Sénégal.

En 1903, au moment de l’expulsion des congrégations religieuses de France et des colonies par la République, il dut quitter la communauté puisqu’il n’avait pas encore fait ses vœux perpétuels. Sa congrégation n’ayant pas les moyens de le rapatrier, et étant interdit d’enseigner, il devint employé de commerce au Sénégal jusqu’en 1908, date de son retour en métropole.

Il vivotait à Paris jusqu’au jour où une publicité vantant la colonisation dans l’Ouest du Canada retint son attention. De nombreux religieux bretons s’y trouvaient depuis leur expulsion de France, dont d’anciens confrères d’Alexandre ; les lettres à leurs familles faisaient miroiter la possibilité de mettre en culture ces immenses espaces vierges où des hectares pouvaient s’acquérir au prix d’un petit lopin de terre en Bretagne.

Le Canada avait beaucoup de succès en France, surtout auprès des catholiques exaspérés par les anticléricaux au pouvoir. En 1904, 1600 Français vont s’y installer, 2671 en 1908, c’en était au point que le gouvernement français ordonna la fermeture des agences de recrutement, à la grande satisfaction de notre gouvernement fédéral conservateur, hostile à l’immigration franco-catholique !

À 29 ans, Alexandre Mahé avait des économies, était célibataire, aimait voyager, rien ne le retenait en France. Il se laissa séduire.

Le 22 mars 1909, il s’embarqua au Havre pour une traversée de douze jours, avec deux à trois cents personnes parmi lesquelles une trentaine de Bretons, dont toute une famille avec la vieille grand-mère, en sabots, « qui semblait bien triste, mais qui ne pleurait pas ».

Il sympathisa aussi avec un couple qui allait rejoindre leur fils en Saskatchewan. Ils lui apprirent que la vie était dure, qu’il fallait travailler fort, mais que le plus pénible était... d’être privé de cidre. Il fit la connaissance d’un autre Breton venu chercher au pays un neveu et une nièce orphelins. Lui était parti en 1901 avec 6000 francs en poche ; après des débuts difficiles, il possédait maintenant 60 hectares en culture, autant en pâturage, 30 chevaux et 60 bêtes à cornes. Cette réussite était loin d’être un cas isolé, mais cela semblait tellement impossible pour un paysan français de l’époque que souvent les expatriés mentaient sur l’étendue de leur propriété, pour ne pas paraître vantards. Il faut dire qu’un colon ayant mis en culture son lot, pouvait acheter les terres voisines encore incultes au prix de trois dollars l’hectare.

« Ces conversations, écrivit notre futur colon à sa famille, me confirmaient dans ma première idée que j’allais dans un pays où il faut avoir du cœur au ventre pour arriver à quelque chose. »

DIRECTION L’ALBERTA

Arrivé à Montréal, une ville de 400 000 habitants à l’époque, il se rendit à l’antenne de la société de colonisation d’Edmonton où il apprit que des lots dans la région de Saint-Paul-des-Métis allaient être très bientôt ouverts à la colonisation. Il ne fallait pas manquer cette occasion.

En cours de route, il fit une étape de deux jours chez l’abbé Nayl, un prêtre breton qu’il avait connu jadis à Ploërmel, devenu curé d’une paroisse de colonisation en Ontario. Son aide-ménagère était sa sœur, Joséphine ; Alexandre l’avait connue en 1908 en Bretagne et ils avaient depuis échangé quelques lettres. Elle aussi avait voulu être religieuse enseignante, mais elle avait été renvoyée dans sa famille au moment de l’expulsion de sa congrégation. Elle sera la future madame Mahé.

Pour le moment, l’abbé indiqua opportunément à son compatriote l’adresse d’anciens excellents paroissiens établis en Alberta, les Limoges, qui allaient s’avérer une aide précieuse pour sa propre installation.

Parvenu chez eux le 9 avril, il se rendit dès le lendemain matin au bureau des Terres acheter une concession d’un quart de section dans un des quatre cantons de l’ancienne colonie de Saint-Paul-des-Métis, territoire ouvert au public deux jours plus tôt. En se présentant tôt le matin du troisième jour, notre ami n’était pas le premier : près de trois cents personnes l’avaient précédé, s’emparant des terres les plus accessibles. Notre ami avait donc pu acquérir des droits sur un lot perdu dans la nature, ignorant ce qui se trouvait dessus, mais sachant que, pour l’instant, aucun chemin n’y menait...

Le système du canton était propre à la colonisation anglo-protestante. Les terres étaient arpentées et divisées en parts égales, les cantons, sans tenir compte de la qualité du terrain, par exemple si des marais, des lacs ou des montagnes s’y trouvaient. Un canton mesurait 6 milles de côté, et se divisait donc en 36 sections de superficie égale d’un mille de côté. Chaque section était divisée en quatre lots, d’un demi-mille de côté.

Saint-Paul-des-Métis avait été fondé par le Père Lacombe, omi, pour regrouper les métis éparpillés dans les plaines du Sud, après avoir été privés de leur terre d’une manière guère honnête au moment de l’arrivée du chemin de fer et donc des colons. Ils s’y seraient établis sous la direction et la protection d’une communauté d’Oblats de Marie Immaculée. Mais ce fut un échec qui obligea à fermer la mission en 1915, après l’incendie criminel d’une partie des installations. Cependant, les Oblats avaient obtenu en résiliant leurs droits que cette région soit réservée à des francophones.

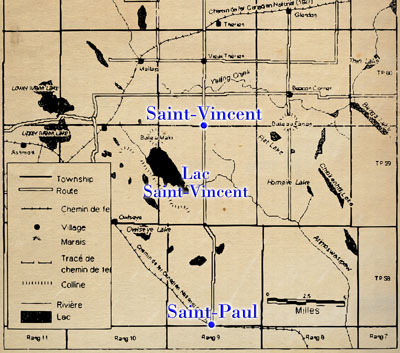

Rendu sur place, Alexandre s’aperçut qu’une partie de son lot était constitué... d’un lac et que tous ses voisins étaient des Français inexpérimentés. Or, le lot des Limoges était dans le canton de Saint-Vincent, 20 km plus au nord, ils lui conseillèrent d’échanger le sien avec celui d’un de leurs proches voisins qui préférait se rapprocher de Saint-Paul.

Carte de la région de Saint-Vincent

Saint-Vincent était situé sur la rive gauche de la Saskatchewan du nord. Les terres, entre la forêt boréale et la grande plaine, y étaient fertiles, boisées, vallonnées, entre 300 et 900 mètres d’altitude, avec de grandes prairies qui, au printemps, se transformaient en marécages.

Le chef-lieu du canton était, en 1908, situé au bord d’un lac, sur la butte à Maillet, du nom du premier colon installé là. Il avait ouvert un petit magasin qui faisait bureau de poste, voisin d’un presbytère et d’une grosse bâtisse qui servait d’église. Mais quand Alexandre arriva, il venait d’être décidé que le chef-lieu serait déplacé plus au nord où 150 familles s’étaient déjà établies.

Providentiellement, ce changement faisait l’affaire d’Alexandre, son lot s’en trouvait mieux situé, proche de l’endroit où serait bâtie en principe la station de chemin de fer. Il décida donc d’y ouvrir tout de suite un commerce, celui de Maillet étant devenu trop excentré.

« D’ici deux ou trois ans, écrit-il à ses parents, nous aurons sans doute le chemin de fer et une station [une gare], l’église se placera au près et j’aurai la chance d’être le premier à y partir un magasin, et cela sans beaucoup de frais. »

La première difficulté rencontrée par les colons était donc l’inorganisation de l’accueil. Aucun plan n’étant défini d’avance, leurs chances étaient aléatoires. Ce pauvre Maillet avait beau s’être installé le premier, et avoir développé sa terre, il se retrouvait désavantagé.

La proximité du lot avec la ligne de chemin de fer et la station était en effet la condition première de la réussite facile d’une implantation. Sans chemin de fer, il était impossible de vendre sa récolte et c’est la station qui déterminait le centre du village.

Il n’est pas étonnant que le tracé des lignes, donc le prix des terrains, ait été l’objet de pressions politiques. Pour déjouer cette spéculation et réduire les coûts des expropriations, les compagnies de chemin de fer décidaient souvent au tout dernier moment de modifier le tracé prévu depuis des années, au mépris des droits des colons déjà installés.

Abattage des arbres, premier acte de prise de possession du lot

Le choix de l’emplacement de l’église s’en trouvait aussi compliqué. Les chicanes qu’il soulevait étaient si graves qu’il n’était pas rare que l’évêque soit obligé de changer le curé une fois la décision prise, afin que le nouveau pasteur n’ait pas à porter le poids d’une décision qui en mécontentait toujours. Quand Alexandre arriva à Saint-Vincent en 1909, on ne savait toujours pas où l’église serait définitivement édifiée. À la fin de 1910, le curé opta pour un terrain situé à deux milles de chez notre ami.

Alexandre fut chanceux d’arriver au bon moment et de s’installer dans un bon endroit ; mais pour d’autres cette impossibilité de prévoir l’avenir hypothéqua leur réussite. Quel drame lorsqu’après avoir défriché une terre, sué sang et eau pour la mettre en culture, s’être endetté pour acheter du matériel, ils apprenaient que le chemin de fer passerait bien plus loin. Ils n’avaient plus qu’à changer de métier ou de culture, ou à abandonner s’ils n’en avaient pas les moyens.

C’est seulement au printemps 1910, après avoir passé l’hiver à Edmonton et acheté tout le nécessaire, qu’Alexandre commença son installation. Avec deux engagés pour l’aider, il se bâtit une maison rudimentaire assez grande pour servir à la fois d’habitation et de magasin. C’est lui-même qui posa sur le toit les mottes de terre. Puis il se creusa un puits, dur labeur, mais il fut heureux de trouver de l’eau dès deux mètres et demi de profondeur !

La maison n’était pas finie quand il reçut sa première commande de marchandises et, une demi-heure plus tard, son premier client.

Durant l’été, il commença à défricher sa terre. Il s’était acheté une charrue et une paire de bœufs. Il était seul pour faire l’ouvrage et cela n’avançait pas vite. Il faisait scier les arbres coupés pour se faire de la planche afin de terminer l’intérieur de sa demeure et se fabriquer des meubles.

En septembre, il alla chercher Joséphine au terminus le plus près de Saint-Vincent. De là, il alla trouver le curé de Saint-Paul, un breton natif d’un village à trente kilomètres de Josselin, autant dire un voisin. Il les maria. Et dle voyage de noces fut le trajet entre Saint-Paul et Saint-Vincent. Ce n’était pas plus compliqué que cela. Mais imaginons la jeune femme arrivant dans sa maison en bois rond, au toit de tourbe, c’était tout sauf romantique !

Alexandre et Joséphine au début de leur installation

Ses enfants témoignèrent qu’elle eut toute sa vie une forte nostalgie de la Bretagne, au point de déprimer par moments. Son mari « lui promettait alors de lui faire faire le voyage, l’année prochaine après la moisson ». Revigorée, elle mettait ensuite de côté l’argent des poules ou des œufs. Mais, peu de temps avant la date prévue du départ, il arrivait tel ou tel contretemps. D’elle-même elle offrait ses économies et renonçait à revoir la parenté. Un peu plus tard, la nostalgie la reprenait, entraînant la même promesse roborative puis le sacrifice ; ainsi de suite jusqu’à ce que toute sa parenté directe ait disparu, lui faisant perdre le goût de revoir son pays.

Son arrivée aida beaucoup Alexandre. Elle s’occupa du magasin et de la maison, et lui de la terre.

Le travail de défrichement et de labour était très, très dur. Les bœufs épuisés par les nuées de mouches noires ou de maringouins en devenaient parfois furieux ou méchants.

En 1911, les Mahé connurent un drame qui aurait pu mal tourner. Harassé, Alexandre s’arrêta pour souffler et s’allongea par terre pour se reposer un petit peu. La saison n’était pas très avancée, le sol était encore passablement froid, la petite sieste devint un sommeil profond dont il se réveilla quelques heures plus tard, complètement transi. Il en résulta une pleurésie grave qui l’obligea à être hospitalisé et opéré à Edmonton, les privant de ressources pendant plusieurs mois, heureusement qu’il y avait le magasin.

Magasin général de la petite famille Mahé. À remarquer la grande pauvreté des débuts...

En 1912, l’année où il reçut la citoyenneté canadienne, il décida d’acheter un terrain à deux milles plus au nord, plus près du chemin de fer, et d’y installer son commerce. Cette terre appartenait à un brave homme, Joseph Chartrand, dont l’histoire est typique, elle aussi.

Arrivé en 1908, il compléta ses revenus en allant chercher le courrier à Saint-Paul ; les colons profitaient de son char pour s’y rendre ou en revenir, moyennant une petite contribution. En 1912, il avait une belle famille, une grande maison, 30 bêtes à cornes, 12 chevaux, cultivait 60 acres. C’était un modèle de colon, estimé de tous. Mais en 1913, son épouse mourut à l’accouchement de son huitième enfant. Il décida de repartir en France pour placer ses plus jeunes et revint en 1915 avec ses aînés ; mais, il avait perdu le service de la poste, il dut racheter son bétail et ses chevaux dont les prix avaient augmenté. Une suite de mauvaises récoltes l’obligea d’abord à emprunter à Alexandre puis à tout lui vendre, avant de repartir en France, le cœur gros.

Alexandre, lui, avait pu se construire une vraie maison en 1913. Son commerce prospérait, il comptait 101 clients dont 63 portaient des noms français. Mais en 1917, un autre magasin ouvrit dans le village ; quand il s’aperçut que ses débiteurs préféraient s’y approvisionner plutôt que de le rembourser, il décida de se consacrer totalement à l’agriculture.

Chaud partisan des progrès techniques ou agronomiques, il était toujours le premier à expérimenter de nouvelles semences. Il fut également le premier à s’équiper d’un tracteur à essence en 1936 et d’une moissonneuse batteuse moderne en 1947.

Ses bons rendements lui permirent d’agrandir sa terre, peu à peu, profitant de l’échec de voisins. En 1923, il possédait 134 hectares, 270 en 1928. C’était nettement supérieur à la moyenne de la région, même s’il existait de plus grosses exploitations. À cette époque, 57 % des fermes avaient plus de 100 hectares en Alberta, et 70 % en Saskatchewan.

Dès le début, les Mahé s’étaient concentrés sur la culture du blé. Heureuse décision puisque, à partir de 1919, des froids rigoureux et un embargo américain sur la viande canadienne provoquèrent la ruine des éleveurs : une bête qui valait 100 $ au printemps 1920, n’en valait plus que 5 à l’automne suivant !

La crise économique de 1929 aura aussi des répercussions dans l’Ouest ; toutefois, grâce à sa gestion prudente, Alexandre a pu garder son bien, mais sans vivre dans l’opulence.

LA DÉFENSE DES TRADITIONS CANADIENNES-FRANÇAISES

Tandis qu’à la faveur de la crise le communisme se répandait dans la région, lui n’hésita pas à se montrer anti-communiste, en particulier dans ses articles qu’il envoyait aux journaux locaux d’abord, puis provinciaux, surtout à La Survivance, l’organe des Canadiens français. Quoique breton, il y militait avec véhémence et humour en faveur de la tradition canadienne-française, au point de devenir un chef de file local pour la défense des droits de la communauté franco-catholique.

Membre actif et secrétaire local de l’Association canadienne-française de l’Alberta, il participa aux congrès provinciaux et multiplia les activités culturelles dans son village : une bibliothèque, des veillées canadiennes-françaises, du théâtre (on joua du Ghéon, par exemple Félix et la pomme de Terre), les pique-niques paroissiaux, les bazars, mais aussi les corvées de bois de chauffage et les travaux d’entretien de l’église, car, bien entendu, on le retrouvait périodiquement au conseil de fabrique.

Pratiquement chaque année, l’Association canadienne-française organisait avec grand succès un pèlerinage à Québec. À moins d’être bien pauvres, rares étaient les familles où on n’économisait pas pour y participer au moins une fois sur deux ou trois. C’était l’occasion, en plus des festivités organisées à Québec, de retourner visiter la famille en profitant des réductions accordées par le CN. Par exemple, en 1927, quatre cents personnes de la région de Saint-Paul-des-Métis y participèrent.

Sa foi catholique ardente ne l’empêchait pas de dire ce qu’il pensait de l’attitude du clergé irlandais, y compris dans les journaux nationalistes jusqu’en Nouvelle-Angleterre. Sa chronique, signée « un vieux colon », était très populaire. C’était humoristique et plein de bon sens pour vanter tous les combats franco-catholiques et encourager la lutte.

Il était ferme contre les menées irlandaises, en particulier contre celles de son archevêque, Mgr O’Leary. Il gardait toutefois le respect et ne laissait pas dégénérer la polémique, si bien qu’il ne fut jamais condamné. Au contraire : un jour, apprenant que les Sœurs de l’Assomption qui tenaient l’école dans un village voisin venaient d’en être chassées sous prétexte qu’il y avait quelques familles anglophones, il obtint du prélat qu’elles prennent en charge l’école de sa paroisse.

Par la plume comme par l’exemple, il défendit l’emploi des noms français traditionnels. Par exemple, il fit rectifier le nom officiel du lac Saint-Vincent, qui était devenu lac Vincent. On ne s’étonnera pas de savoir qu’il collaborait aux programmes francophones de la radio universitaire d’Edmonton et qu’il organisa des tournées de recrutement en faveur des collèges francophones.

En parfaite entente avec son curé, il fit construire la salle paroissiale sur les fondations de l’église passée au feu en 1918. Avec lui aussi, il abonna pratiquement toute la paroisse à La Survivance, et créa une section de la jeunesse de l’Association Canadienne-française de l’Alberta, L’Avant-garde. Pour les plus jeunes, il fonda Le cercle Nicolet (en hommage des sœurs de l’Assomption de Nicolet) et pour les adolescents, Le cercle Champlain.

En 1929, la paroisse comptait 81 foyers catholiques, 75 enfants scolarisés au primaire par les sœurs de l’Assomption.

LA DÉFECTION DU CLERGÉ

Mais dès les années 1930, il se rendit compte que les franco-catholiques ne pouvaient plus compter sur le clergé pour les défendre, puisque la hiérarchie était pratiquement toute anglophone. Tous les mouvements confessionnels s’en trouvaient paralysés, sauf peut-être les mouvements de jeunesse liés aux écoles. C’était donc aux laïcs de prendre en main la défense de la minorité franco-catholique et obtenir des lois protectrices. Il fallait faire jouer les ressorts de la politique.

S’il avait raison de constater l’inertie de l’Église pour la cause franco-catholique, il eut tort de penser que le jeu démocratique allait sauver la situation.

Cette illusion lui fit prendre fait et cause pour de Gaulle durant la guerre. Il était à ses yeux LA Résistance, au même titre que sainte Jeanne d’Arc ! Notons que cet enthousiasme lui fit perdre tout de même beaucoup de lecteurs, tant les Canadiens-français étaient attachés au Maréchal Pétain.

Après la guerre, il reprit un ton plus posé. En 1949, les Franco-canadiens avaient enfin leur poste radio à eux. Il s’employa à défendre l’usage de la langue française, il écrivit plusieurs articles racontant l’histoire de la colonisation de l’Alberta et contribua à l’érection de monuments gardant les traces d’un passé récent, mais héroïque. C’est un héritage qu’il voulait transmettre. Il continua à militer pour obtenir des lois protectrices de la langue et des institutions francophones : un réseau scolaire évidemment, mais aussi des hôpitaux, des centres culturels.

Alexandre fête le 75e anniversaire de naissance de Joséphine

Il prit sa retraite à 76 ans et s’en alla habiter à Saint-Paul-des-Métis. De ses quatre enfants, l’aîné, qu’il avait adopté, se laissa assimiler. Son second, fidèle aux traditions, mourut tragiquement en 1953. Sa fille, après de bonnes études chez les Sœurs, épousa un jeune agriculteur, et c’est son dernier qui reprit l’exploitation après s’être marié et avoir toujours travaillé pour son père.

En 1959, il alla rendre visite à sa famille en Bretagne, mais revint épuisé. Après la mort de son épouse en 1960, il devint progressivement aveugle ; toutefois, il continua à se tenir au courant de tout, grâce aux yeux de ses petits-enfants qui lui faisait la lecture chaque jour. Il mourut subitement en décembre 1968.

Cette vie d’un Breton, bon catholique, venu coloniser une terre en Alberta, nous fait comprendre les difficultés de cette colonisation, où chacun était laissé à lui-même, avec le soutien lointain de l’Église. Le remplacement des évêques oblats par des prélats irlandais anglophones a sonné le glas de l’espérance des franco-catholiques d’arriver à s’imposer dans l’Ouest. Heureux qu’ils aient pu encore défendre l’usage de leur langue et garder quelques institutions.

On ne peut s’empêcher d’imaginer qu’il en aurait été tout autrement avec une colonisation organisée et soutenue par l’Église, ce qui aurait été tout à fait possible si l’épiscopat ne s’était pas divisé, d’abord au Québec à la fin du 19e siècle sous le coup du libéralisme et, au 20e siècle, sous le coup de l’anglomanie libérale des démocrates-chrétiens de Rome présidant au choix des évêques.

On ne peut pas refaire l’histoire, mais on peut conclure de cette triste expérience, une fois de plus, la nécessité d’un épiscopat catholique uni par une commune foi catholique intégrale, donc anti-libérale, pour la conquête de l’Amérique du Nord au Christ.